「人間の心は広く果てしないものであり、理屈を超えたところで、ゆったりとした境地に至ることができるものだ」

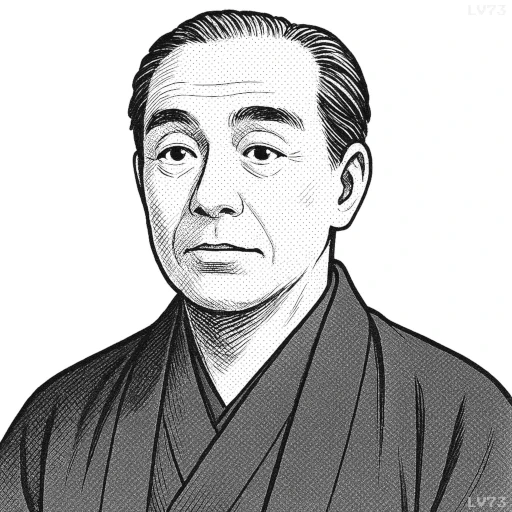

- 1835年1月10日~1901年2月3日(66歳没)

- 日本出身

- 思想家、教育者、著述家、啓蒙運動の先導者、慶應義塾の創設者

原文

「人間の心は広大無辺にして、能く理窟の外に悠然たるを得べきものなり」

現代語訳

「人間の心は広く果てしないものであり、理屈を超えたところで、ゆったりとした境地に至ることができるものだ」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、人間の精神の豊かさや可能性は、単なる論理や理屈では測りきれないという福沢諭吉の深い人間理解を表している。彼は合理主義者・実学主義者として知られながらも、人間の心には論理では割り切れない情感や直感、余裕が必要であることを認めており、その柔軟な視点がこの言葉に表れている。

「理窟の外に悠然たる」とは、論理的な説明や枠組みにとらわれず、もっと大きな視野と安らぎをもって物事を捉える心の在り方を指す。これは、知識や理論に偏りすぎた思考に対する警鐘であり、感性や精神の自由を重んじるべきであるというバランス感覚に満ちている。

現代社会においても、AIや合理性の追求が進む中で、人間らしさとは何か、心の豊かさとは何かが改めて問われている。福沢のこの言葉は、論理を超えたところに広がる人間の精神世界の尊さを示し、教育や文化、芸術といった分野においても、忘れてはならない観点を与えてくれる名言である。

「福沢諭吉」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!