「人がいくら多くいても、他者と交わる方法を知らなければ、自分一人しかいないのと同じことであり、世界がいくら広くても、その人情や風俗に通じなければ、自分一人しか世界にいないのと同じである」

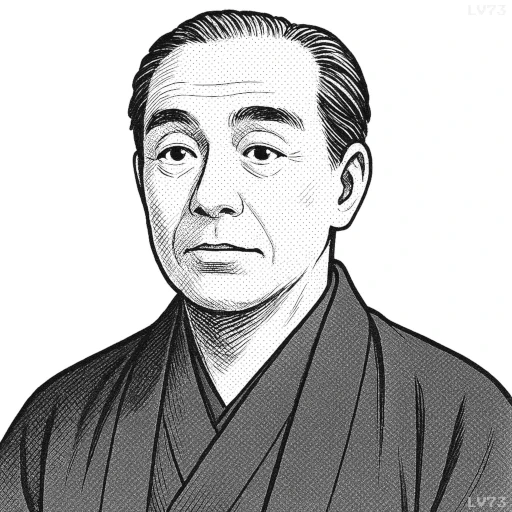

- 1835年1月10日~1901年2月3日(66歳没)

- 日本出身

- 思想家、教育者、著述家、啓蒙運動の先導者、慶應義塾の創設者

原文

「人の多きも、之に交る道を知らざれば、我一人の外、人なきが如く、世界の広きも、其人情風俗に通ぜざれば、我一人の外、世界なきが如し」

現代語訳

「人がいくら多くいても、他者と交わる方法を知らなければ、自分一人しかいないのと同じことであり、世界がいくら広くても、その人情や風俗に通じなければ、自分一人しか世界にいないのと同じである」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、他者や社会と関わる術を持たなければ、人間は実質的に孤立し、広大な世界の中でも狭く閉ざされた自己の中にとどまってしまうという福沢諭吉の社会観・国際観を示している。「交る道」とは単に会話や表面的な接触ではなく、真に他者を理解し、共に生きるための知識・教養・礼儀・感受性を含む。

また、「人情風俗に通ず」とは、異なる文化や社会の人々の感情や習慣を理解することを意味し、これは異文化理解や国際的視野の必要性を説く先駆的な見解である。福沢は開国期の日本にあって、世界と渡り合うためには語学や制度の理解にとどまらず、他者との深い関係構築能力こそが不可欠であると認識していた。

現代社会でも、情報があふれ、物理的には世界が近づいたように見えても、他者や異文化との実質的な隔たりを埋めるには相応の努力と知恵が必要である。福沢のこの言葉は、孤立を打破し、真に広い世界で生きるためには、他者との交わりの技法と共感の力が不可欠であるという、時代を超えた教えを私たちに示している。

「福沢諭吉」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!