「下戸が酒屋に入らず、酒好きが餅屋に近づかないようなもので、もし政府が酒屋なら、私は政治という酒が飲めない『下戸』なのです」

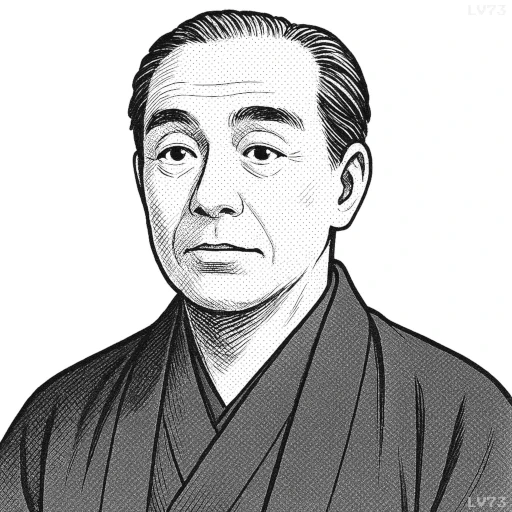

- 1835年1月10日~1901年2月3日(66歳没)

- 日本出身

- 思想家、教育者、著述家、啓蒙運動の先導者、慶應義塾の創設者

原文

「下戸は酒屋に入らず上戸は餅屋に近づかぬと云う位のもので、政府が酒屋なら私は政治の下戸でしょう」

現代語訳

「下戸が酒屋に入らず、酒好きが餅屋に近づかないようなもので、もし政府が酒屋なら、私は政治という酒が飲めない『下戸』なのです」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、自らの政治への関心の薄さ、あるいは政治的野心のなさを、酒にたとえて軽妙に語った福沢諭吉のユーモラスな自己表現である。彼は一貫して実学と民間の啓蒙に力を注ぎ、権力や政府に直接関わることを避ける姿勢を保った。

「政治の下戸」とは、政治に関与することに向いていない、あるいは好まない人間という意味合いである。この言葉の背後には、当時の日本における政治の腐敗や権力闘争に対する福沢の嫌悪感があるとともに、教育や言論によって民間から社会を変革しようとする立場の明確な表明でもある。

現代においても、知識人や教育者の中には、あえて政治権力と距離を置き、市民社会における影響力を重視する者が多い。福沢はまさにその先駆けであり、政府に仕えるのではなく、独立した知の立場から社会を導くという信念が、この一見軽妙な比喩の中に強く込められている。ユーモアの裏に自立と非迎合の精神が光る名言である。

「福沢諭吉」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!