「私は卑語を減らそうと試みたが、本を書いているうちにあまりにも多くの卑語を削りすぎてしまい、結局ほとんど何も残らなかったのではないかと恐れている。この本を単に卑猥な本と見なさざるを得ないかもしれない。そして次の本が少しでも卑猥でないか、あるいはもう少し神聖なものになることを期待するしかない」

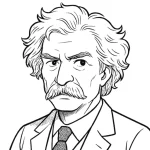

- 1899年7月21日~1961年7月2日

- アメリカ出身

- 小説家、詩人、ジャーナリスト

英文

“I’ve tried to reduce profanity but I reduced so much profanity when writing the book that I’m afraid not much could come out. Perhaps we will have to consider it simply as a profane book and hope that the next book will be less profane or perhaps more sacred.”

日本語訳

「私は卑語を減らそうと試みたが、本を書いているうちにあまりにも多くの卑語を削りすぎてしまい、結局ほとんど何も残らなかったのではないかと恐れている。この本を単に卑猥な本と見なさざるを得ないかもしれない。そして次の本が少しでも卑猥でないか、あるいはもう少し神聖なものになることを期待するしかない」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この名言は、ヘミングウェイの創作における自己批判的なユーモアと、文章表現に対する深い考察を示している。ここでは、卑語(profane language)の使用と、その削減の過程が、表現の本質にどのように影響を与えるかについて語られている。

「卑語を削りすぎて、何も残らなかった」という部分は、言葉の選択が文章全体のトーンや表現力に与える影響の大きさを示している。ヘミングウェイは、現実的で力強い文体を特徴としており、その中にはしばしば過激な表現や卑語が含まれていた。彼にとって、それらの表現は単なる挑発ではなく、登場人物や状況の真実を伝えるための重要な手段だった。削りすぎることで表現の核心が失われる恐れを感じていたのだろう。

一方で、「次の本が神聖なものになることを期待する」というユーモラスな言葉には、作家としての希望や次作への期待が込められている。ヘミングウェイは常に新しい挑戦を追求する作家であり、各作品で異なるトーンやテーマを模索していた。この言葉は、彼の創作に対する柔軟な姿勢と自己反省の一端を垣間見ることができる。

この名言は、言葉の力や適切な表現の選択が創作においていかに重要であるかを示している。また、作家が自分の作品に対して持つ葛藤や試行錯誤が、創作の一部として不可欠であることも教えてくれる。このような態度は、他の表現分野やコミュニケーションにおいても適用できる教訓であり、真実を伝えるために何を削り、何を残すかを慎重に考える必要性を強調している。

「ヘミングウェイ」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!