「理性は情念の奴隷であり、またそうあるべきであって、それに仕え従う以外の役割を担うと主張することは決してできない」

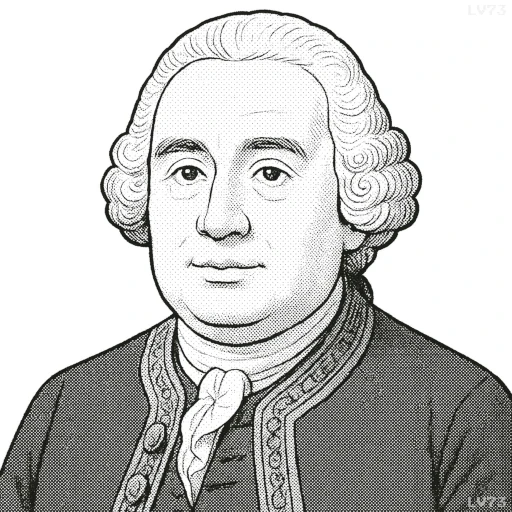

- 1711年5月7日~1776年8月25日(65歳没)

- スコットランド出身

- 哲学者、歴史家、経済学者、「経験論と懐疑主義の代表的思想家」

英文

“Reason is, and ought only to be the slave of the passions, and can never pretend to any other office than to serve and obey them.”

日本語訳

「理性は情念の奴隷であり、またそうあるべきであって、それに仕え従う以外の役割を担うと主張することは決してできない」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、ヒュームの哲学の中でも最も有名で挑発的な命題である。彼は、理性は行動の動機を与えるものではなく、情念の道具にすぎないと論じた。理性は手段を見極める力を持つが、目的や欲求そのものを生み出すのは情念である。したがって、人間の行為は理性の命令ではなく、情念によって駆動され、理性はそれを補助する存在にとどまるという立場である。

18世紀の啓蒙思想では、理性こそ人間を導く最高原理とみなす傾向が強かった。しかしヒュームはこの考えに真っ向から挑戦した。彼の見解は、行動の根源を感情や欲望に置くことで、人間理解をより現実的にし、理性中心主義への批判を展開した。この立場は後の倫理学や心理学に大きな影響を与え、カントなどの思想家を刺激した。

現代においても、この言葉は重要である。人間の意思決定や行動は、合理的な判断以上に感情や欲望に依存していることが心理学や行動経済学によっても示されている。したがってこの言葉は、理性を過信せず、情念と理性の関係を正しく理解することの重要性を我々に教えているのである。

「デイヴィッド・ヒューム」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!