「雄弁が最高潮に達すると、理性や熟考の余地をほとんど残さず、欲望や感情に直接訴えかけ、聞き手を魅了し、その理解力を支配してしまう」

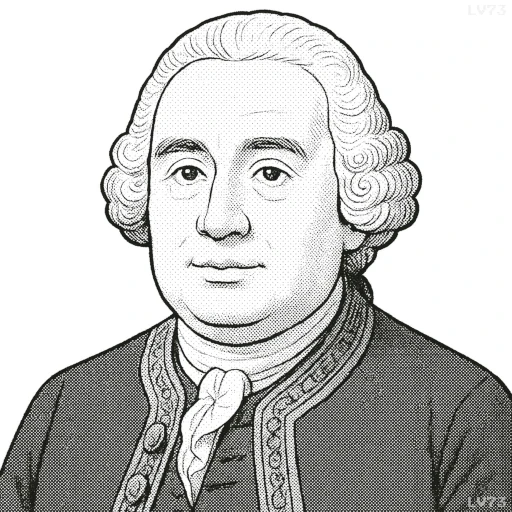

- 1711年5月7日~1776年8月25日(65歳没)

- スコットランド出身

- 哲学者、歴史家、経済学者、「経験論と懐疑主義の代表的思想家」

英文

“Eloquence, at its highest pitch, leaves little room for reason or reflection, but addresses itself entirely to the desires and affections, captivating the willing hearers, and subduing their understanding.”

日本語訳

「雄弁が最高潮に達すると、理性や熟考の余地をほとんど残さず、欲望や感情に直接訴えかけ、聞き手を魅了し、その理解力を支配してしまう」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、言葉の力と理性の関係を鋭く捉えている。デイヴィッド・ヒュームは18世紀の経験論哲学者であり、人間の思考や行動がしばしば理性よりも感情や欲望によって左右されることを強調した。本句では、雄弁が人々を魅了する一方で、冷静な思考を奪い、理解力を従わせてしまう危険性を指摘しているのである。

当時のヨーロッパは啓蒙思想の時代であり、政治や宗教、社会の大きな転換期にあった。人々は雄弁な演説や文章に熱狂し、理性を後景に追いやることも少なくなかった。ヒュームはそうした現象に警鐘を鳴らし、人間は理性的存在であると同時に、感情に支配されやすい存在であると論じたのである。

現代においても、この洞察は鮮明である。政治演説、広告、SNSにおける発信はしばしば論理よりも感情に訴える。聞き手は感動や共感に動かされ、批判的な検討を怠ることがある。したがって我々は、言葉の力に心を奪われつつも理性を保ち、冷静に判断する姿勢を持たなければならないのである。

「デイヴィッド・ヒューム」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!