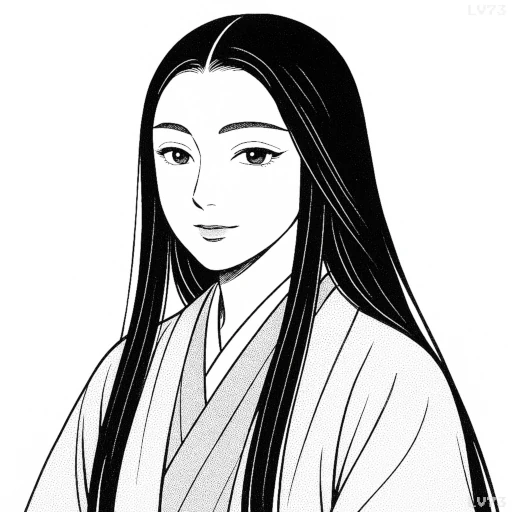

紫式部

- 970-980年頃?~1014-1031年頃?(諸説あり)

- 日本出身

- 作家、歌人

人物像と評価

紫式部は、平安時代中期の日本の女流作家・歌人であり、世界最古の長編小説とされる『源氏物語』の作者として知られる人物である。

藤原道長の娘彰子に仕え、宮廷文化の中心で洗練された感性を培い、物語文学の頂点を築いた。

『源氏物語』は、光源氏を主人公に貴族社会の愛と権力、無常感を緻密な心理描写で描き、和歌と物語を融合させた芸術性の高さで後世に絶大な影響を与えた。

彼女の文学観や日記に見られる批評精神は、当時の女性知識人の知的水準を示す貴重な資料である。

批判としては、物語の長大さや複雑さが読み手に負担を与える点や、貴族社会に限定された視野が指摘される。

しかし、言語表現の精緻さと人間心理の深い洞察は、千年を超えて読み継がれ、日本文学史における不滅の金字塔とされている。

名言

- 「朝夕の言葉のやりとりで、翼を並べ、枝を交わそうと約束なさったのに、それがかなわなかった命の儚さは、尽きることなく恨めしく思われます」

- 「たいていの場合、私の心も、私を見ている人によって落ち着くものでしょう」

- 「男性からの教えであるので、少しは世慣れたことまで身につけてしまうのではないかと、心配に思われます」

- 「世間並みに見るにはとがめるところはないけれど、自分のものとして心から頼れる相手を選ぼうとすると、多くいる中でもなかなか決められないものです」

- 「女君は、年齢を少し過ぎていらっしゃるのに、とても若々しくいらっしゃるので、ふさわしくなくて恥ずかしいと感じている」

- 「女性で、これは欠点をつけにくいと思える人は、本当に得がたいものだと、ようやく分かってこられる」

- 「女性は、心がやわらかいのがよいのです」

- 「逆戻りしない年月よ。老いは、逃れることのできないものです」

- 「浮ついた女に心を寄せてはいけません。誤って関わってしまえば、取り返しのつかない悪い評判を立ててしまうものです」

- 「総じて女性というものは、どんなことがあっても決して目を離してはいけないものです」

- 「何事につけても、心の中で知っていることを知らないふりをして振る舞い、言いたいことも、一つや二つは我慢してやり過ごすのがよいのです」

- 「何事も、穏やかに、腹立たしいことはそれとなく気づかせ、恨むべきことも、相手を憎ましく思わせないようにほのめかして伝えれば、その分、相手の情も深まることでしょう」

- 「ただひたすら子どもっぽくて柔らかい性格の人を、あれこれと取り繕って大人らしくしたなら、どうして好ましく思わないことがあるでしょうか」

- 「しばらくの間も落ち着かないままでいたのに、こうして月日だけは過ぎてしまったのです」

- 「どうしようもなく残念な人と、優れていて感嘆するほどの人とは、数の上では同じくらいなのでしょう」

- 「少し心変わりしたくらいの人を恨んで、態度に表して背こうとするのは、やはり見苦しいことです」

- 「世間に知られたことよりも、このようなことのほうが、しみじみとした情趣が添うものだと、昔の人も言っていました」

- 「人から恨まれまいと思うのも、長くこの世に生きて、自分の望むとおりのことを見届けたいと思うからです」

- 「見る目に飽きるのは、道理にかなわないことです」

- 「世の中のありさまをあれこれご覧になるうちに、心が及ばず、たいそう知りたいことはありませんか」

- 「世の中というものは、今も昔もこれといって定まったものではありません。その中でも、女性の運命はとても不安定で、しみじみと哀れに思われます」