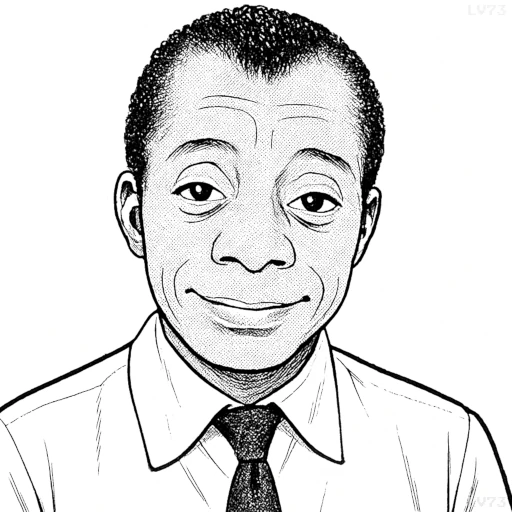

ジェイムズ・ボールドウィン

- 1924年8月2日~1987年12月1日(63歳没)

- アメリカ合衆国出身

- 作家、評論家、公民権運動家

人物像と評価

ジェイムズ・ボールドウィン(James Baldwin)は、アフリカ系アメリカ人の作家・批評家であり、20世紀アメリカ文学と公民権運動における中心的人物である。

彼の作品は、人種、性的アイデンティティ、階級、宗教といったテーマを鋭く掘り下げ、個人の内的葛藤と社会の構造的暴力を交差させて描いた点で画期的である。

代表作には自伝的要素を含む小説『もうひとつの国』やエッセイ集『次は火だ』があり、黒人として、ゲイとして、アメリカ社会の中で生きることの痛みと強さを、詩的かつ論理的に綴った筆致は世界的に高く評価されている。

また、キング牧師やマルコムXらとの交流もあり、黒人解放運動の知的支柱ともなった。

批評としては、しばしば彼の怒りの表現が過激すぎると捉えられる一方で、アメリカ社会の偽善を直視させた先見性と勇気は比類ない。

その発言と文章は今なお読み継がれ、ブラック・ライヴズ・マター運動においてもその影響力は再評価されている。

彼の存在は、文学と社会正義をつなぐ象徴といえる。

名言

- 「若者は失敗をシベリア送りの終着駅、生きている者すべてからの追放だと考え、かつての私がしたように隠れようとする」

- 「人は自らの行為の代償を払い、さらに自らがなってしまった存在の代償を支払う。そしてその代償はごく単純に、自らが送る人生そのもので支払う」

- 「作家の欲望は驚くべきものだ。彼はすべてを、そしてほとんどあらゆる人を求めているように見えるが、同時に誰も必要としていない」

- 「人が自らに行動とは何かと問うとき、その人は行動の人ではないことを証明している。行動とは均衡の欠如である。行動するためには、どこか狂気を帯びねばならない。理性的に妥当な人間は思索に満足する」

- 「愛は、私たちがなくては生きられないと恐れ、しかしその内側では生きられないと知っている仮面を取り去る」

- 「教育の逆説とはまさにこれである――人が意識を持ち始めるとき、自らが教育されている社会を検証し始める」

- 「人々が憎しみにこれほど頑なにしがみつく理由の一つは、憎しみが消え去ったとき、痛みに向き合わざるを得なくなると感じているからだと思う」

- 「自らの信念に忠実であり続けることが不可能であり、かつそれから自由になることも同じく不可能であると直面したとき、人は最も非人間的な過激さへと駆り立てられることがある」

- 「ヨーロッパには、私たちがまだ持っていないもの――人生の神秘的で逃れがたい限界、つまり悲劇の感覚がある。そして私たちには、彼らが切実に必要としているもの――人生の可能性の感覚がある」

- 「子どもは、自分を軽蔑する者からは学ぶことができず、また子どもは欺かれる余裕を持たない」

- 「教育は、白人にとっては洗脳であり、黒人にとっては隷属である」

- 「憎しみは多くのものを破壊しうるが、憎む者自身を破壊することに決して失敗せず、これは不変の法則である」

- 「人生が悲劇的であるのは、地球が回り、太陽が容赦なく昇り沈むからであり、そしていつの日か、私たち一人ひとりにとって太陽が最後に沈む時が訪れるからだ」

- 「いかなる職業や天職を追求するにしても、その代償は、その醜い側面を深く知ることにある」

- 「私を最も苦しめたものこそが、生きているすべての人々、そしてかつて生きたすべての人々と私を結びつけるものなのだと教えてくれたのは本であった」

- 「他者を人間以下として扱う者は、水に投げたパンが毒されて戻ってくることに驚いてはならない」

- 「独立した精神をこれほど不信の目で見る国において、教養ある人間になることはほとんど不可能である」

- 「何がこれから起こるのかを知ることは誰にもできない。それは毎回、初めてであり、ただ一度きりの出来事として起こっているのだから」

- 「消えた灰では火を起こせず、無気力な人からは熱意を引き出せない。日々の仕事における熱意は努力を軽くし、労働さえも楽しい務めに変える」

- 「自分自身の目にも他人の目にも没落していくと知っている人間と向き合うことほど恐ろしいことはほとんどない。その人間を救うことはできない。その人に残されたものは、人間の注意から逃げ去ることだけだ」

- 「分かるだろう、私を抑圧したのは世界そのものではない。なぜなら世界が十分に長く、効果的にあなたを抑圧すると、やがてあなた自身が自分を抑圧し始めるからだ」

- 「私たちのほとんどは、生まれるときにそうであったように、変化を望んではおらず、そして変化を通過するときも同じように衝撃の中を進んでいく」

- 「世界はあなたの前にあり、あなたがこの世に来たときのままに受け入れたり、そのままにして去ったりする必要はない」

- 「いかなる民族も、重い代償を払わずに文化を手にすることはない」

- 「金はまさに性のようなものだと分かった。持たなければそれ以外のことを考えられず、持っていれば他のことを考えるのだ」

- 「私たちが救いを成し遂げる未来の時は決して訪れない。挑戦は常にこの瞬間にあり、時は常に今なのである」

- 「黒人が白人世界の定義を受け入れることを拒むとき、白人世界の権力は脅かされる」

- 「官能的であるとは、人生そのものの力を尊び、それを喜ぶことであり、愛する努力からパンを作ることに至るまで、あらゆる行為において今ここに存在することであると私は思う」

- 「私たちは皆、自分の反応や行為が、自分のものだと思っていた信念を否定していたことに気づく経験をしている」

- 「人は変わるよりも泣くほうがずっと容易である」

- 「白人が持ち、黒人が必要とし、あるいは望むべきものはただ一つ――それは権力であり、しかし誰も永遠にその権力を握り続けることはできない」

- 「私は誠実な人間であり、良い作家でありたい」

- 「さらにあらゆる伝説には真実の残滓が含まれており、言語の根源的な機能は、それを記述することによって宇宙を支配することである」

- 「アメリカの歴史は、これまで誰も語ったことのあるどの言葉よりも長く、広く、多様で、美しく、そして恐ろしい」

- 「アメリカにおける黒人が自らの物語を語ることができたのは、音楽においてだけである。アメリカ人がそれを賞賛できるのは、感傷的な保護の感覚が彼らの理解を制限しているからだ」

- 「いかなる社会においても、最も危険な存在は、失うものを持たない人間である」

- 「恋人の顔が未知であるのは、まさにそこに自分自身をあまりにも多く投影しているからだ。それは謎であり、あらゆる謎と同じく、苦悩の可能性を孕んでいる」

- 「苦しみから解放されることほど望ましいものはないが、支えを奪われることほど恐ろしいものもない」

- 「しかし道徳と権力の関係はきわめて微妙である。なぜなら最終的に、道徳を欠いた権力はもはや権力ではないからだ」

- 「私は確かに、時と環境と歴史が作り上げた存在である。しかし私はそれ以上の存在でもある。そしてそれは私たち皆に当てはまる」

- 「誰の人生の旅も個別のものだ。もしあなたが少年を愛するなら、それはただ少年を愛するということだ。それを多くのアメリカ人が病気だと見なすという事実は、同性愛についてというよりも、彼ら自身について多くを物語っている」

- 「人のアイデンティティとは、その人が自らの経験にどう向き合い、それをどう活かすかによって形づくられるように思われる」

- 「人が習慣と引用に従って生き始めるとき、その人は生きることをやめ始めている」

- 「無力な者を犠牲にしない人間はきわめて稀である」

- 「行動するとは関与することであり、関与するとは危険の中に身を置くことである」

- 「悲観主義者とは、自分自身にも他者にも希望を持たない人々のことである。悲観主義者とはまた、人類を取るに足らぬものと見なし、自分は他の人間より優れていると思っている人々でもある」

- 「私はこの世界のどの国よりもアメリカを愛している。まさにその理由によって、私はアメリカを絶えず批判する権利を主張する」

- 「アメリカ人が形成されるのは、彼自身が他のあらゆる絆や歴史を拒み、自ら進んでこの養子の地の衣をまとうところから始まる」

- 「五歳か六歳のときに、ゲイリー・クーパーの世界にあって自分がインディアンの側なのだと知ることは、大きな衝撃である」

- 「未来は天国のようなものだ。誰もがそれを称賛するが、今すぐ行きたいとは思わない」

- 「この国で黒人として生き、そしてある程度意識的であるということは、ほとんど常に怒りの中にいるということである」

- 「芸術家の第一の特徴は、大多数の人間が必然的に避けねばならない状態――孤独という状態を、積極的に育まねばならないことである」

- 「ある特定の扱いを受ければ、人は特定の種類の人間になる。ある事柄が現実だと説明されれば、それが実際に現実かどうかにかかわらず、それはその人にとって現実となる」

- 「心が清らかだと自ら思い込む者ほど危険な存在はいない。なぜなら、その純粋さは定義上、決して攻撃され得ないからだ」

- 「人々が白人であることを重要だと考える理由は、黒人でないことを重要だと考えているからだ」

- 「人が自らに投げかける問いは、少なくとも世界を照らし始め、他者の経験への鍵となる」

- 「私はいつも、否定的に考えるのと同じように、肯定的に考えることもできると信じてきた」

- 「父と息子の関係が本当に生物学に還元できるものであるなら、この地上は父と息子の栄光で輝きわたっているはずだ」

- 「作家の責任は、自分を生み出した人々の経験を掘り起こすことにある」

- 「性的支配という問題は、愛という征服と降伏の変化する運動の可能性に、完全に心を閉ざした魂の悪夢の中にしか存在しえない。」

- 「どの作家も、生まれ落ちた世界が自分の才能を育むことに対する陰謀以外の何ものでもないと感じるものだ。」

- 「南部はとても美しいが、その美しさは人を悲しくさせる。なぜなら、ここで人々が生きてきた、そして今も生きている生活は、あまりに醜いからだ。」

- 「旅人は、世界はその中にいる人間以上に大きくなりえないことを発見する。しかしそれを予見することはできず、また警告を受けても理解することはできない。」

- 「子をこの世に迎えることには『神聖さ』がある。それは子を爆撃で奪うことよりも優れている。」

- 「人は歴史に囚われ、歴史もまた人の中に囚われている。」

- 「子どもは大人の言うことを聞くのはあまり得意ではないが、大人を真似することだけは決して失敗しない。」

- 「いずれにせよ、無知が権力と結びついたとき、それは正義にとって最も凶暴な敵となるのは確かである。」

- 「心を寄せるものには気をつけよ――それは必ず自分のものとなるのだから。」

- 「貧困に苦しんだことのある者なら誰でも、貧しいことがどれほど高くつくかを知っている。」

- 「愛は私たちが思うように始まり、そして終わるものではない。愛は戦いであり、愛は戦争であり、愛は成長することである。」

- 「彼を愛し、そして彼にあなたを愛させよ。天の下でそれ以外に本当に重要なことがあると思うか。」