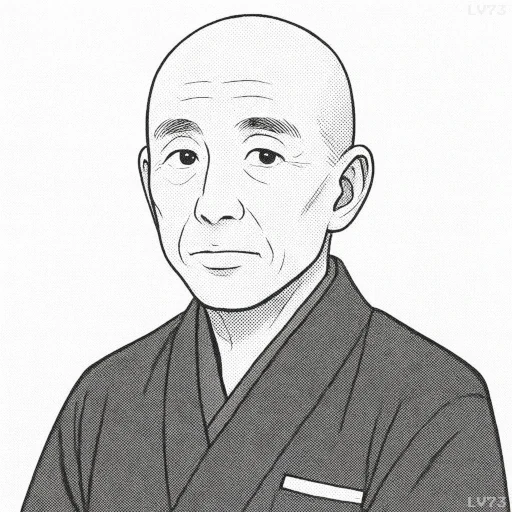

石原莞爾

- 1889年1月18日~1949年6月15日(60歳没)

- 日本出身

- 陸軍軍人、戦略家、思想家、著述家

人物像と評価

石原莞爾(いしわら かんじ)は、日本の陸軍軍人であり、昭和前期の軍事思想に大きな影響を与えた人物である。

彼は参謀本部で作戦立案を担い、1931年の満州事変において中心的役割を果たした。

さらに独自の「最終戦争論」を展開し、将来における世界最終戦争と東亜の自給圏確立を構想した点は、軍事思想史に特異な位置を占める。

短期決戦や兵站重視など実務的な戦略眼にも優れ、「東洋のクラウゼヴィッツ」と称されることもあった。

一方で、彼の思想はしばしば理想主義的で非現実的と批判され、軍内外で賛否を呼んだ。

また満州事変は国際的孤立と日中戦争への泥沼化を招き、後世では日本の侵略拡大を助長したものとして厳しい評価を受ける。

それでも彼は軍事戦略と思想を結びつけた稀有な存在として、近代日本史に論争的な影響を残した人物である。

名言

- 「戦争は武力をも直接使用して国家の国策を遂行する行為であります」

- 「戦争本来の真面目しんめんぼくは決戦戦争であるべきですが、持久戦争となる事情については、単一でありません」

- 「世の中は、あることに徹底したときが革命の時なんです」

- 「皮肉にも、この軍事学者がそういう発表をしている一七八九年はフランス革命勃発の年であります」

- 「ナポレオンは敵の意表に出て敵軍の精神に一大電撃を加え、遂に戦争の神様になってしまったのです」

- 「戦争発達の極限が戦争を不可能にする」

- 「そこで初めて世界の人類が長くあこがれていた本当の平和に到着するのであります」

- 「要するに世界の一地方を根拠とする武力が、全世界の至るところに対し迅速にその威力を発揮し、抵抗するものを屈伏し得るようになれば、世界は自然に統一することとなります」

- 「この次の決戦戦争では降ると見て笠取るひまもなくやっつけてしまうのです」

- 「人類の前史は将に終ろうとしていることは確実であり、その年代は数十年後に切迫していると見なければならないと思うのであります」

- 「最終戦争即ち王道・覇道の決勝戦は結局、天皇を信仰するものと然らざるものの決勝戦であり、具体的には天皇が世界の天皇とならせられるか、西洋の大統領が世界の指導者となるかを決定するところの、人類歴史の中で空前絶後の大事件である」

- 「最終戦争の近い今日、常にこれに対する必勝の信念の下に、あらゆる準備に精進しなければならない」

- 「統制主義は武道選手の決勝戦前の合宿のようなものだと思う」

- 「東方道義ではない。断じて皇道ではありません。よろしい、準備をさせよう、向こうも十分に準備をやれ、こっちも準備をやり、堂々たる戦いをやらなければならぬ」

- 「恐るべき惨虐行為が行なわれるのですが、根本の精神は武道大会に両方の選士が出て来て一生懸命にやるのと同じことであります」

- 「戦争の特徴は、わかり切ったことでありますが、武力戦にあるのです」

- 「武力の価値が他の手段にくらべて高いほど戦争は男性的で力強く、太く、短くなるのであります」

- 「言い換えれば陽性の戦争――これを私は決戦戦争と命名しております」

- 「武力の価値がそれ以外の手段に対して絶対的でなくなるに従って戦争は細く長く、女性的に、即ち陰性の戦争になるのであります」

- 「古代――ギリシャ、ローマの時代は国民皆兵であります」

- 「国民皆兵であり整然たる戦術によって、この時代の戦争は決戦的色彩を帯びておりました」

- 「中世にはギリシャ、ローマ時代に発達した軍事的組織が全部崩壊して、騎士の個人的戦闘になってしまいました」

- 「鉄砲が発達して来ますと、射撃をし易くするためにも、味方の損害を減ずるためにも、隊形がだんだん横広くなって深さを減ずるようになりました」

- 「戦術が煩瑣なものになって専門化したことは恐るべき堕落であります」

- 「フリードリヒ大王を尊敬し、大王の機動演習の見学を許されたこともあったフランスのある有名な軍事学者は、一七八九年、次の如く言っております。『大戦争は今後起らないだろうし、もはや会戦を見ることはないだろう』」

- 「革命の時代は大体そういうものだと思われます」

- 「ナポレオンは当時の用兵術を無視して、要点に兵力を集めて敵線を突破し、突破が成功すれば逃げる敵をどこまでも追っかけて行って徹底的にやっつける」

- 「フランス革命に於ける軍事上の変化の直接原因は兵器の進歩ではなかったことであります」

- 「ナポレオンの大成功は、大革命の時代に世に率先して新しい時代の用兵術の根本義をとらえた結果であります」

- 「戦争発達の極限に達するこの次の決戦戦争で戦争が無くなるのです」

- 「人類歴史は統制主義の時代にある」

- 「專制から自由え、自由から統制えの歩みこそ、近代社會の發展において否定すべからざる世界共通の傾向ということができる」

- 「日本は統制主義國家として獨立せねばならぬ」

- 「日本は世界の進運に從い、統制主義國家として新生してこそ過去に犯した世界平和攪亂の罪を正しく償い得るものである」

- 「世界はその世界性と地方性の協調によつて進まねばならぬ」

- 「『最終戰論』は、これを虚心に見るならば、斷じて侵略主義的、帝國主義的見解にあらず、最高の道義にもとづく眞の平和的理想を内包していることが解るであろう」

- 「我等は國共いづれが中國を支配するかを問わず、常にこれらと提携して東亞的指導原理の確立に努力すべきである」

- 「少くもその著想の中に、日本今後の正しき進路が發見せらるべきことを確信するものである」

- 「我等は今や、超階級の政治の要望せらるべき時代を迎えているのである」

- 「人は超階級の政治の重大意義を、如何に高く評價しても尚足りぬであろう」

- 「組合國家こそ、日本にとつて最適の國家体制である」

- 「眞に爭なき精神生活と、安定せる經濟生活とは、我等が血縁を超えて理想に生き、明日の農村を今日の家族のごとき運命共同体となし得た時、はじめて實現し得るものである」

- 「統制主義は今日、眞の自由、眞のデモクラシーを確保するため、絶對に正しく且つ必要なる指導精神である」

- 「我等は本文に強調したるごとく、東亞の地方性にもとづき、現實に即したる正しき統制主義の指導原理を具体化することによつてのみ、よく世界の平和と進運に寄與し得るであろう」