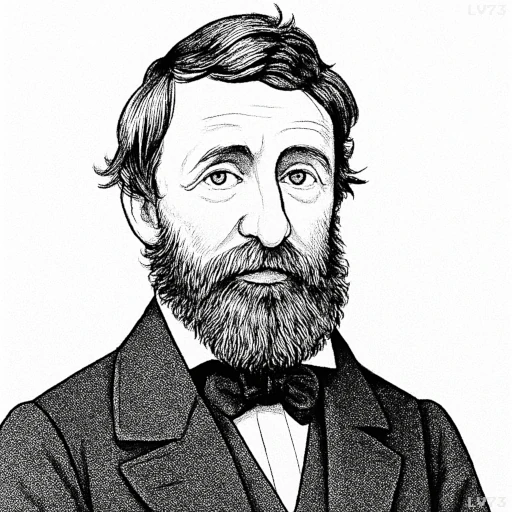

ヘンリー・デイヴィッド・ソロー

- 1817年7月12日~1862年5月6日

- アメリカ合衆国出身

- 作家、思想家、詩人、超越主義哲学者、自然と個人主義の擁護者

人物像と評価

ヘンリー・デイヴィッド・ソローは、19世紀アメリカの思想家・作家・詩人であり、自然主義と個人主義の精神を体現した超越主義の代表的人物である。

彼の代表作『ウォールデン 森の生活』では、マサチューセッツ州の森での自給自足の生活を通じて、自然との共生と内面的自由の重要性を説いた。

また、国家の不正に対する個人の道徳的責任を論じた随筆『市民的不服従』は、後のマハトマ・ガンディーやマーティン・ルーサー・キング・ジュニアに影響を与えた政治思想の源泉となった。

ソローは、産業化と商業主義の進展に懐疑的な視線を投げかけ、物質的豊かさではなく精神的自立を追求すべきだと主張した。

一方で、理想主義的すぎるとの批判もあり、同時代には広く理解されなかったが、現代においては環境思想や良心的抵抗の原点として再評価されている。

名言

- 「墓碑銘において最も稀な資質は真実である」

- 「我々の人生は細部によって浪費されている…単純に、単純に」

- 「何かの代価とは、それに対して交換するあなたの人生の量である」

- 「成功はたいてい、それを探している暇のないほど忙しい人のもとに訪れる」

- 「野生の中にこそ、世界の保全がある」

- 「概して言えば、荒れ狂う荒野が吠えているのではない。吠えているのは旅人の想像力である」

- 「どれほど脚を使っても、二つの心を大きく近づけることはできないと私は気づいた」

- 「自然は問いを発さず、我々人間の問いにも答えない。自然はとっくにその決意を固めている」

- 「私は家の中で大勢の仲間と過ごしている。特に誰も訪ねてこない朝には」

- 「我々は、機械的な助けによってではなく、夜明けへの無限の期待によって目覚め、目覚め続けることを学ばねばならない」

- 「新たな自然の事実を知覚することは、なんと甘美なことか」

- 「物事は変わらない。我々が変わるのだ」

- 「存在しようとする勇気を持つ者が、どうして弱いと言えるだろうか」

- 「もしある不正が、他人に対する不正の実行者となることをあなたに要求するなら、私は言う、法を破れ。あなたの人生を、政府という機械を止めるための反摩擦にせよ」

- 「金のためだけに何かをしたということは、本当に怠惰であったということだ」

- 「夜は確かに、昼よりも新奇で、冒涜的でない」

- 「あまりにも道徳的であろうとするな。そうすると多くの人生を自ら奪ってしまうかもしれない」

- 「最も卑しい者の中にも、人間らしさのすべての素材は備わっている。ただ、それらが正しく配されていないだけだ」

- 「いまだ公正で穏やかな批評というものは存在しない」

- 「リンゴの木の歴史が人間の歴史といかに密接に結びついているかは、実に驚くべきことである」

- 「私がこれまでに受けた最上の賛辞は、誰かが私の考えを尋ね、それに耳を傾けてくれたときだった」

- 「いかなる利点も持たないことが、すべての利点のうちで最大のものである」

- 「不潔な人間は、例外なく怠惰な人間である」

- 「人生を単純化するにつれて、宇宙の法則もまた単純になる。孤独は孤独でなくなり、貧しさは貧しさでなくなり、弱さはもはや弱さではなくなる」

- 「単純に、単純に」

- 「私が友のためにできる最も大きなことは、ただ彼の友であることだ」

- 「若者は、月への橋や、あるいは地上の宮殿や神殿を建てようと材料を集める。だがやがて中年になると、その材料で物置小屋を建てることに落ち着く」

- 「宇宙は、我々の見方よりも広大である」

- 「地下室にオリーブもワインもない者は、建築などなくてもよい」

- 「天才と呼ばれるものは、生命と健康の豊かさである」

- 「自らの無垢を取り戻すことによって、我々は隣人の無垢を見抜くことができる」

- 「あなたが夢見た人生を生きよ」

- 「もし我々が十分に静かで、心を整えていれば、あらゆる失望の中に償いを見出すことができる」

- 「夢は我々の人格を測る試金石である」

- 「友情の言語とは言葉ではなく、その意味である」

- 「虎を飼い慣らすことが真の文化の一部でないのは、羊を凶暴にすることがそうでないのと同じである」

- 「私は思慮深く生きたいと願って森へ行った。人生において本当に必要な事実だけに向き合い、それが何を教えてくれるかを学びたかった。そして、死を迎えたときに、自分が生きていなかったことを発見するようなことがないように」

- 「大切なのは何を見るかではなく、何が見えるかである」

- 「本当に良い本は、読むことよりも優れたことを私に教える。それはすぐに本を閉じ、その示唆を生き始めるよう促す。読書によって始まったものは、行動によって完結されねばならない」

- 「新しい物を手に入れることにあまり煩わされるな。服であれ友であれ… 服を売っても、思索は手放すな」

- 「友が私たちにとってどのような存在であるかばかりを考えていると、その人が本来どのような存在であるかを見失う危険がある」

- 「不幸が仲間を欲しがるなら、不幸にはすでに十分すぎるほどの仲間がいる」

- 「物事にどんな顔つきを与えようとも、結局のところ、真実ほど私たちの役に立つものはない。真実だけが長持ちするのだ」

- 「地質学においてそうであるように、社会制度においてもまた、過去のすべての変化の原因は、現在の不変の秩序の中に見いだすことができる」

- 「青い鳥はその背に空を背負っている」

- 「すべての人は子どもであり、一つの家族に属している。同じ物語が彼らすべてを眠りに誘い、また朝に目覚めさせる」

- 「時には病気になることも健康にとって良い」

- 「すべての世代は古い流行を笑い、新しい流行を熱心に追いかける」

- 「人間が意識的な努力によって自らの人生を高めることができるという疑いようのない能力ほど、私を勇気づける事実を私は知らない」

- 「自分では決して聞くことのないことを語ることができ、決して読むことのないことを書くことができるなら、あなたは稀有なことを成し遂げたのだ」

- 「私たちの背後にあるものも、前方にあるものも、私たちの内に生きているものに比べれば取るに足らない」

- 「最も良い政府とは、最も少なく統治する政府である」

- 「たいてい傷つくのは心ではなく、まず想像力である。想像力のほうがはるかに繊細だからだ」

- 「この世界は、私たちの想像力にとっての一枚のキャンバスにすぎない」

- 「たいていの結婚の根底には、分別よりも善意のほうが多くある」

- 「この世のあらゆる俗世の知恵も、かつてはある賢人の不愉快な異端だった」

- 「私たちはあまりにも徹底的かつ誠実に、今の人生を敬い、変化の可能性を否定しながら生きるように仕向けられている。『これが唯一の道だ』と私たちは言う。だが、中心から引ける半径の数だけ道がある。すべての変化は考えるに値する奇跡である。しかしそれは、まさにこの瞬間ごとに起きている奇跡なのだ」

- 「どんな愚か者でも規則を作れるし、どんな愚か者でもそれを守るだろう」

- 「人が絶えず向上を目指しているならば、その人はすでに高められているのではないか」

- 「もし空中に城を築いたのなら、その努力は無駄ではない。それこそ城があるべき場所なのだ。今、その下に土台を築きなさい」

- 「地球をこれほど広く感じさせるものは、遠くにいる友の存在ほどではない。彼らこそが緯度と経度を形づくっているのだ」

- 「雲の中に頭を突っ込んでいても、自分の居場所が分かっているほうがよい…澄んだ空気の中にいながら、そこが天国だと思い込んでいるよりも」

- 「人間は、自らの道具の道具になってしまった」

- 「今を生きよ。あらゆる波に自らを投じ、すべての瞬間の中に自らの永遠を見出せ」

- 「冗談で殺したリスも、本気で死ぬのだ」

- 「愛せる者は憎むこともできる。その他の者には無関心である」

- 「年寄りが『できない』ということでも、試してみれば自分にはできるとわかる。年寄りには昔の行いを、新しい人々には新しい行いを」

- 「年寄りには昔の行いを、新しい人々には新しい行いを」

- 「私の家には椅子が三つあった。一つは孤独のために、二つは友情のために、三つは社会のために」

- 「本ができるのは、私たち自身を私たちに明かすことだけであり、その務めを果たすたびに、私たちはその本を脇に置く」

- 「情熱を失った者ほど老いた者はいない」

- 「一人で行く者は今日すぐにでも出発できる。しかし誰かと旅する者は、その人が準備できるまで待たねばならない」

- 「悪の始まりは避けるのが最善である」

- 「今さらヘブライ語を学ぶのは遅すぎる。現代の俗語を理解するほうが重要だ」

- 「もし政府という機構が、他者に不正を行う代理人となることをあなたに求めるような性質であるならば、私は言う、法を破れ」

- 「もし私が度を越して自慢しているように見えるなら、その言い訳として言わせてもらえば、私は自分のためではなく、人類のために誇っているのだ」

- 「私は注意力を働かせすぎる癖があり、感覚は休むことなく常に緊張にさらされている」

- 「自分という存在と持っているものに感謝している。私の感謝は絶え間ない」

- 「忙しいだけでは不十分だ。蟻だって忙しい。問題は、私たちが何に忙しくしているかである」

- 「私は、ビロードのクッションの上で窮屈に座るよりも、カボチャの上にひとりで座るほうがよい」

- 「真理は常に自らと調和しており、不正と共存し得る正義を示すことに主眼を置いてはいない」

- 「善行をなすことについて言えば、それはすでに満員の職業のひとつだ。しかも私はそれを公正に試してみたが、奇妙に思われるかもしれないが、私の性質には合わないと確信した」

- 「人間の中の野蛮さは、決して完全には根絶されない」

- 「もし人が自らの夢に向かって自信をもって進み、思い描いた人生を生きようと努力するならば、普通の時には予期しないような成功に出会うだろう」

- 「長い目で見れば、人は狙ったものしか命中させない。ゆえに、高いものを狙ったほうがよい」

- 「私はある植物がいつ開花するかを正確に知るために、二週間のうちにその植物のもとを四、五マイルも離れた場所まで六度も訪れたことがよくあった」

- 「人生に価値があるとすれば、それは自分が見出すものであり、どんな場所にも幸福があるとすれば、それは自分自身が持ち込むものである」

- 「まず最良の書物を読みなさい、さもないとそれらを読む機会を失うかもしれない」

- 「一日の質に影響を与えること、それこそが最高の芸術である」

- 「法が人を自由にすることは決してない。人が法を自由にしなければならないのだ」

- 「午後の散歩では、朝の仕事や社会への義務をすべて忘れたいと願うのだ」

- 「病人とされる者もいれば、そうでない者もいる。だが、より病んでいる者がより健康な者の世話をすることもしばしばある」

- 「私はギリシャ人たちと同じくらい、曙の女神アウロラの誠実な崇拝者であった」

- 「人々が称賛し、成功と見なす人生は、あくまで一種類にすぎない。なぜ私たちは、他の人生を犠牲にしてまで、その一つの型を誇張するのだろうか」

- 「善良さこそ、決して失敗しない唯一の投資である」

- 「創作において運は通用しない。ごまかしもきかない。書ける最良のものとは、すなわち自分自身の最良の姿である」

- 「たとえ具体的な詩として残っていなくても、ひらめきの瞬間は失われてはいない。それらの体験は消えない印象を残し、私たちは折に触れてそれを思い出すのだ」

- 「天文台と望遠鏡があれば、誰の目であれすぐに新しい世界を見るだろうと私たちは期待する」

- 「ほんの一瞬でも、私たちが互いの目を通して世界を見ることができたとしたら、それ以上の奇跡があるだろうか」

- 「印刷が発明される以前は、一世紀が千年に相当した」

- 「自然はどれほど間近で見られても耐えることができる。彼女は私たちに、最も小さな葉と同じ高さに目を置き、その平原を虫の目線で眺めるよう招いている」

- 「人の運命を本当に決定するのは、その人が自分自身をどう考えているかである」

- 「金のために働く者ではなく、その仕事を愛している者を雇いなさい」

- 「私は大地と意思を通わせてはならないのか。私は葉や腐植土の一部ではないのか」

- 「偏見を捨てるのに、遅すぎるということは決してない」

- 「信仰は多くの疑念を養っている。もし疑うことができなければ、私は信じることもできないだろう」

- 「枕の下に紙を一枚置き、眠れぬ夜には暗闇の中で書いた」

- 「後悔を最大限に活かしなさい。悲しみを押し殺してはならない。それを育み、大切にし、やがて独自の価値と意味を持つものにしなさい。深く後悔することは、新たに生きることなのだ」

- 「大多数の人々は、静かな絶望の中で人生を送っている。諦めと呼ばれているものは、確かな絶望にすぎない」

- 「悪の枝を叩いている者は千人いても、その根を打つ者は一人しかいない」

- 「真実を語るには二人が必要だ――語る者と、それを聞く者とが」

- 「もしある人が仲間たちと歩調を合わせていないのなら、それは彼が別の太鼓の音を聞いているからかもしれない。彼が聞くその音楽に従って歩ませなさい――それがどれほど調子外れで遠くから響いているように思えても」

- 「偉人はその同時代には知られなくとも、先に世を去った偉人たちの間で名声を得ており、すべての真の世俗的名声は、星々の彼方にある彼らの高い評価から流れ出してくる」

- 「私が引き受ける権利を持つ唯一の義務は、いついかなる時も、自分が正しいと信じることを行うことだ」

- 「信仰の最も小さな種は、幸福という最大の果実にまさる」

- 「病気であることには一つの慰めがある。それは、回復することで以前よりも良い状態になれる可能性があるということだ」

- 「損なわれた善から発せられる臭いほど悪臭を放つものはない」

- 「自然も人間の人生も、私たち一人ひとりの体質や性質のように多様である。誰が他人にとって人生がどのような展望をもたらすかを言い当てられるだろうか」

- 「絶望的なことをしないのは、賢明さの特徴である」

- 「いや、君自身の中にある新しい大陸や世界を発見するコロンブスになりなさい。開くべきは交易のための航路ではなく、思索のための航路である」

- 「人の最も効果的な批判は、あなたがその人を挑発するまで得られないのだと思うと残念だ。厳しい真実は、いくばくかの苦味を伴って語られる」

- 「穏やかな説得をもって解かす“雪解け”のほうが、ハンマーで打ち砕くトールよりも力強い。前者は溶かし、後者は粉々に砕く」

- 「私は言う、新しい服を必要とするような事業には用心せよ。必要なのは、新しい服ではなく、新しい服を着る者である」

- 「ヒンドゥーの文献の一語一句を読むたびに、私は心が高められるのを感じる」

- 「私たちは自分が今どうあるかではなく、そうなりうる可能性において評価し合い、接し合っている」

- 「法律を尊重することよりも、正義を尊重することを育むべきである」

- 「愛をもっての無知や不器用のほうが、愛なき知恵や技術よりもまさっている」

- 「私たちの最も真実な人生は、夢の中に目覚めているときにある」

- 「愛の唯一の癒しは、さらに深く愛することしかない」

- 「ただ善良であるな――何かのために善良であれ」

- 「魂に必要なものを手に入れるのに、お金は一切いらない」

- 「天国は頭上にあるだけでなく、足元にも広がっている」

- 「まるで時間を浪費しても永遠を傷つけないかのように振る舞っている」

- 「ある物の本当の代価とは、それを得るために費やされる“生命”の量である――今すぐにであれ、長い目で見てであれ」

- 「正義は甘美で調和に満ちているが、不正は耳障りで不協和音である」

- 「文明は我々の家を進歩させてきたが、その家に住む人間を同じようには進歩させてこなかった。宮殿は作れても、高貴な人間や王を生み出すことはそう簡単ではなかった」

- 「私は船室の旅ではなく、むしろマストの前に立ち、世界の甲板に立っていたいと思った。そこでこそ、山々の間に差す月明かりを最もよく見られるからだ。私はいま、船底に降りたくはない」

- 「好きなことをせよ。自分自身の骨を知り、それをかじり、埋め、掘り返し、そしてまたかじるのだ」

- 「自らに最大の喜びを与える営みを生業として生かしている者こそが、真に仕事に成功しているのだ」

- 「興奮したときの言葉は、せいぜい絵のように美しいだけだ。神託を語るには、まず静けさが必要なのだ」

- 「芸術家とは、人間や自然の天才の業を観察し、そこに潜む法則を見抜いて応用する者である。職人とは、他者が見出した規則をただ用いる者である」

- 「人間の戦争とは何か――それは、神と自然の法則を一方の側に味方させようとする試みにほかならない」

- 「なぜ我々は、成功に対してこれほどまでに必死になり、絶望的なほどの企てに突き進むのか。もしある人が仲間の歩調に合わせていないとすれば、それは彼が別の太鼓の音を聞いているからかもしれない」

- 「他の誰にも代わりにできないことをせよ。それ以外のことはやめるのだ」

- 「自らの信念を生きよ、そうすれば世界を変えることができる」

- 「時とは、私が釣りをするために入る小川にすぎない」

- 「すべての人は影を落とす。それは肉体だけでなく、混じり合いきれていない精神もまた影を落とす。それが彼の悲しみである。どちらを向こうとも、それは太陽の反対側に落ちる――正午には短く、夕方には長く。あなたはそれを見たことがないか」

- 「最も安上がりな喜びを持つ者こそが、真に裕福な人間である」

- 「私は常に、自分が生まれた日のようには賢くないことを悔やんできた」

- 「すべての民族は、自らの状況に合った神々を持っている」

- 「人間関係における悲劇は、言葉の誤解から始まるのではなく、沈黙が理解されないときに始まるのだ」

- 「目覚めていること、それが生きているということだ」

- 「貴族ではなく、高貴なる人々の村を持とうではないか」

- 「私は人生の髄を吸い尽くすほど深く生きたかった。命でないものすべてを追い払うほどに、力強くスパルタ風に生きたかったのだ」

- 「今日のアメリカ政府に対して人間はいかに振る舞うべきか?私の答えは、恥を受けずにそれに関わることはできない、というものである」

- 「私が森に入ったのと同じくらい正当な理由で、森を去った。おそらく、私はまだ幾つかの人生を生きねばならず、そのひとつにこれ以上の時間を割けないように思えたのだ」

- 「私でさえ確かなものと信じていたものが、空虚であるとわかった」

- 「真実とバラには、ともにとげがある」

- 「いくつかの営みは、完全に詩的で真実でなくとも、少なくとも私たちの知るよりも高貴で繊細な自然との関係を示唆している。たとえば、養蜂のように」

- 「私たちが目覚めている日だけが夜明けを迎える」

- 「世の中には、立派に年を重ねた人々がいるが、彼らの模範や助言では、私が自分にとって価値ある、満足のいく生を送る助けにはならない。しかし、私にはこの瞬間にも、自分の人生の凡庸な水準を超えて高める力があると信じている」

- 「ひとりの友人さえ満足させることができない者が、この人生で成功したとは言えない」

- 「石を最も見事に形作るのは、銅や鋼の道具ではなく、悠々とした時の流れの中で、空気と水が優しく触れていくことである」

- 「私たちは善良でなければならないだけでなく、何かの役に立つ善良さでなければならない」

- 「私たちがあらゆる学びを忘れたときにこそ、本当に知り始める」

- 「富とは、人生を完全に味わう能力のことである」

- 「それが、私たちの知る限りで最も高い目的へと至る手段であるなら、どんな仕事も卑しく不快なものであり得ようか。それはむしろ、私たちを高めるはしごとなり、私たちを別の境地へと導く手段ではないか」

- 「自分自身に不満を抱いている人間に、何ができようか」

- 「私たちの目をくらませる光は、私たちにとっては闇である。私たちが目覚めている日だけが夜明けを迎える。さらに多くの夜明けがある。太陽は、ただの明けの明星にすぎない」

- 「愛よりも、金よりも、名声よりも、私に真実を与えてくれ」

- 「種がまかれていない場所に植物が芽吹くとは思わないが、私は種というものに大きな信頼を抱いている……そこに種があると納得させてくれれば、私は奇跡を期待する用意がある」

- 「私たちの発明品は、美しい玩具となって、重大な事柄から私たちの注意をそらすのが常である。それらは、改良された手段にすぎず、目的自体は改良されていないのだ」

- 「弁護士の言う真実は真理ではなく、整合性、あるいは一貫した便宜にすぎない」

- 「人生を生き、自分の仕事を果たし、それから帽子を取るのだ」

- 「多くの人々は一生を釣りに費やしながら、自分たちが求めているのは魚ではないことに気づかない」

- 「心は永遠に未経験のままである」

- 「農民にも俳優にも、舞台はただひとつしかない」

- 「もし人が森を愛して一日の半分をその中を歩いて過ごせば、怠け者と見なされる危険がある。しかし、その森を切り倒し、大地を早々に禿げさせる投機家として日々を過ごすならば、勤勉で進取の気性に富んだ市民と称されるのだ」

- 「良かれ悪しかれ、常に今そこに存在する生活があり、人は皆それを支えるために結びついている」

- 「もしある人が、善意のつもりで私に何かをしようとして家に向かっていると確信したなら、私は命がけで逃げ出すだろう」

- 「不当な投獄を行う政府のもとでは、正しい人間の本当の居場所もまた、監獄である」

- 「立ち上がって生きたことのない者が、机に向かって書こうとすることが、なんと虚しいことか」

- 「人生の大半を生計を立てることに費やす者ほど、致命的な過ちを犯している者はいない」

- 「私たちは目標に向かって意識的に歩むのは途中まででよく、その先は闇の中に飛び込んで成功をつかむのだ」

- 「一度きちんと成し遂げられたことは、永遠に成し遂げられたままである」

- 「前庭は歩き回るためにあるのではなく、せいぜい通り抜けるためのものであり、裏口から入ることもできるのだ」

- 「自然は天才に満ち、神性にあふれている。ひとひらの雪片ですら、その形作る手から逃れることはない」

- 「私たちが本当に知っているのはほんのわずかな人間であり、大多数は上着とズボンにすぎない」

- 「私たちは皆、彫刻家であり画家であり、その素材は自らの肉と血と骨である。高貴な心はただちに人の顔立ちを洗練させ、卑しさや肉欲はそれを野獣のようにする」

- 「信仰は決して告白をしない」

- 「自然の炉辺に迎え入れられるのに、何の代償もいらない。誰も締め出されてなどいない、締め出しているのは自分自身だ。ただカーテンを押しのければよいのだ」

- 「私たちが寛大な見方をするとき、また寛大な見方が私たちに示されるとき、神は支配している」

- 「書物は、その扱い方よりもむしろ、扱われている主題の壮大さによって区別されるべきである」

- 「人間が空を飛べず、地上に加えて空までも荒廃させられないことを、神に感謝すべきだ」

- 「友とは…互いの希望を大切にし合い、互いの夢に優しく接する存在である」

- 「その道を戻るつもりでない限り、決して後ろを振り返るな」

- 「一日か二日に一度、私は村へぶらりと出かけて、そこで絶え間なく続く噂話を耳にした。それは口から口へ、新聞から新聞へと伝わり、微量――まるでホメオパシーのような分量で摂取するなら――それはそれで、木の葉のざわめきやカエルの鳴き声のように、ある種の清涼さをもっていた」

- 「罪を犯した最初の赤面のあとにやってくるのは、その罪への無関心である」

- 「人間と自然の両方に深い共感を持つことはできないというのが、一つの法則であるように思える」

- 「すべての不安と決まりきった労苦が、自然の無限の静けさと安らぎの中で凪ぐように鎮まる瞬間がある」

- 「かつて哲学者の国など存在したことはなく、近い将来に生まれるとも思えない。そして、それが望ましいことなのかどうかも私には確信が持てない」

- 「人間もヘラジカも松の木も、生きているほうが死んでいるよりもよい。そしてそれを正しく理解する者は、命を奪うよりも、むしろ命を守ろうとするだろう」

- 「私たちは大西洋の下にトンネルを掘り、旧世界を新世界に数週間近づけようと熱望しているが、ひょっとすると、その努力によって最初にアメリカの大きく揺れる耳に届くニュースは、アデレード王女が百日咳にかかったということかもしれない」

- 「すべてのものの繊維には張力があり、それは楽器の弦のように引き締められている」

- 「若者が生き方を学ぶ最良の方法とは、ただちにその『生きる』という実験を試みること以外にあるだろうか」

- 「いわゆるニュースというものは、哲学者にとってはすべて噂話にすぎず、それを編集し読んでいる者たちは、茶をすすりながらおしゃべりする老婆たちである」

- 「たとえその道がどんなに狭く、曲がりくねっていようとも、愛と敬意をもって歩める道を進みなさい」

- 「私たちが抱いた疑いは、ほとんど例外なく、それが現実のものとして報われる――これほど確かな法則はない」

- 「赤ん坊は若いのだろうか? 私がそれを見るとき、それは最も年老いた人よりも、むしろ敬うべき存在に思える」

- 「人は失敗するために生まれてきたのではなく、成功するために生まれてきたのだ」

- 「私たちの疑いは、たいていそのとおりであると知ることで報われる」

- 「私はコンコードのどの農夫よりも独立していた。というのも、家や農場に縛られておらず、私の非常に曲がりくねった天性のままに、いつでも従うことができたからだ」

- 「人生のほとんどの贅沢品や、いわゆる快適さの多くは、必要不可欠でないどころか、人類の向上にとってむしろ積極的な妨げである」

- 「本に余白が美しいように、人生にも広い余白のあることは美しい。急ぎは無駄を生み出す。それは生活でも、家事でも変わらない。時を守れ、汽車の時刻ではなく、宇宙の時を見よ」

- 「朝の散歩は、一日中の祝福である」

- 「私たちは迷子になって初めて、自分自身を理解し始めるのだ」

- 「自らの愛を悔いることが決してないような、そんな愛し方ができますように」

- 「私たちの家はあまりにも扱いにくい財産であり、しばしば住まうというよりも、むしろ私たちを閉じ込めてしまうのだ」

- 「国家がその権力と権威のすべてが由来するところの、より高く独立した力として個人を認め、個人をそのように扱うようになるまでは、本当に自由で啓発された国家など決して現れない」

- 「不服従こそが真の自由の土台である。従順な者は奴隷であるに違いない」

- 「住まわせるに足る惑星がなければ、家など何の役に立つというのか」

- 「存在こそが偉大なる説明者である」

- 「人が一羽の青い鳥に抱く関心は、町の動植物の完全だが味気ない一覧表よりも価値がある」

- 「死には何らかの利点すらあるのではないか――それによって我々は、凡庸なる人々の群れと交わることになるのだから」

- 「音楽を聴くとき、私は何も恐れない。私は傷つかない。敵は見えず、私は最も古き時代とも、最も新しき時代ともつながっている」

- 「人に過ちを納得させたければ、正しいことをせよ。人は見たことを信じるのだ」

- 「もし人々が衣服を脱がされたならば、彼らの相対的な地位がどれほど保たれるかというのは、興味深い問いである」

- 「道徳を超えたところを目指せ。ただ善良であるのではなく、何かのために善良であれ」

- 「書物はこの世界の貴重な財産であり、世代と国家が受け継ぐにふさわしい遺産である」

- 「見たものを理解しなければならないと思うなら、我々の見える範囲はごくわずかにとどまるだろう」

- 「人は、手を出さずにいられる物の数に比例して豊かである」

- 「私はこの世界の基礎がいかに築かれているかを見てきた。そして、それがしばらくは揺るがずに持ちこたえることを、まったく疑っていない」

- 「真の友情は、真の理解に耐えうるものである。それは無知や暗闇に依存しない」

- 「嘆かわしいことに、この地に住んでいた人間たちの記憶が、いかにわずかしか風景の美しさを高めていないことか」

- 「人の中に出ていくときのほうが、部屋にこもっているときよりも、たいていはより孤独である。思索し働く人間は、どこにいようと常に孤独なのだ」

- 「人は学問や知識に対して、実際にそれが役立っている以上の、過剰な敬意を払っている」

- 「美を感じ取ることは、道徳の試金石である」

- 「知るべきかどうか、よく考えるべき事柄がいかに多く存在することか」