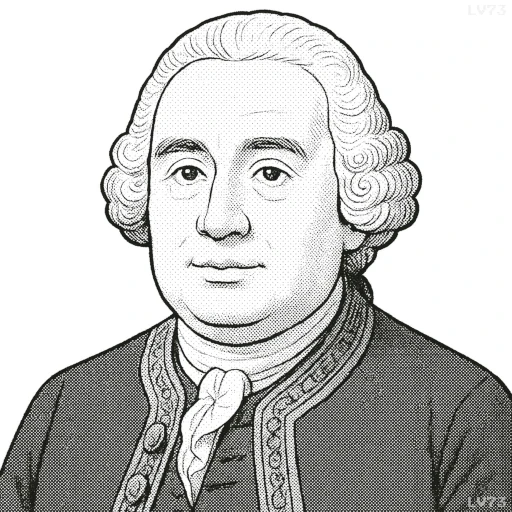

デイヴィッド・ヒューム

- 1711年5月7日~1776年8月25日(65歳没)

- スコットランド出身

- 哲学者、歴史家、経済学者、「経験論と懐疑主義の代表的思想家」

人物像と評価

デイヴィッド・ヒューム(David Hume)は、スコットランド啓蒙を代表する哲学者、歴史家、経済学者であり、特に経験論と懐疑主義の発展に大きく寄与した人物である。

彼の主著『人間本性論』では、人間の知識はすべて感覚的経験に由来すると主張し、因果関係や自己という概念の根本的懐疑を展開した。

ヒュームの功績は、合理主義的哲学への批判と、近代科学的思考の基礎固めにある。

とりわけ、因果性を「習慣による心の期待」として扱った見解は、カントに衝撃を与え、後の認識論や科学哲学に多大な影響を及ぼした。

一方で、彼の徹底した懐疑主義は、「宗教を破壊する」と批判され、同時代には不興を買った。

とくに神の存在証明や奇跡の信頼性に対する否定的論考は、宗教界から強い反発を受けた。

それでもヒュームは、哲学における批判的思考の重要性を説いた先駆者として高く評価されており、現代でも分析哲学や道徳哲学の根幹に位置付けられる思想家である。

名言

- 「雄弁が最高潮に達すると、理性や熟考の余地をほとんど残さず、欲望や感情に直接訴えかけ、聞き手を魅了し、その理解力を支配してしまう」

- 「法律は常に、それが与えるすべての権力を制限する」

- 「最良のものの堕落は、最悪のものを生み出す」

- 「世界全体の破壊を、自分の指のひっかき傷よりも好むことは、理性に反するものではない」

- 「我々が『思考』と呼ぶこの小さな脳の動きが、なんと特異な特権を持っていることか」

- 「美は、それが道徳的であれ自然的であれ、知覚されるというよりも、むしろ感じ取られるものだ」

- 「状況が気質に合っている人は幸福である。しかし、どのような状況にも自らの気質を適応させられる人は、さらに優れている」

- 「スコラ的学問と論争的神学は、真の知識の成長を遅らせた」

- 「強欲は勤勉を駆り立てる拍車である」

- 「キリスト教は最初に奇跡を伴っていたばかりか、今日においても理性的な人がそれを信じるには奇跡が必要である」

- 「自分自身と身近な友人のために財貨や所有物を獲得しようとするこの渇望だけは、飽くことがなく、絶え間なく、普遍的であり、そして社会を直接的に破壊するものである」

- 「人生の導き手となるのは理性ではなく、慣習である」

- 「いかなる種類の自由も、一度に失われることはめったにない」

- 「世界のあらゆるものは労働によって購われる」

- 「人気と愛国心の絶頂は、依然として権力と専制への常套の道である」

- 「哲学から生じる最大の利益は間接的なものであり、その直接的な応用よりも、秘められた目立たぬ影響から生じる」

- 「もし自然があまりに強力でなければ、哲学は我々を完全なピュロン主義者にしてしまうだろう」

- 「ある証言が奇跡を立証するには、その虚偽性が、証言が示そうとする奇跡そのもの以上に奇跡的である場合に限られる」

- 「この世における利得には、純粋で混じり気のないものは存在しない」

- 「少数者が多数者を支配することが、これほど容易であることほど驚くべきことはない」

- 「賢明で公正かつ穏健な政府は、その臣民の境遇を容易で安全にすることによって、常に人口においても財貨や富においても最も豊かになる」

- 「理性は情念の奴隷であり、またそうあるべきであって、それに仕え従う以外の役割を担うと主張することは決してできない」

- 「学識ある者にとって、哲学的懐疑論者であることは、健全で信仰深いキリスト教徒であるための第一にして最も本質的な条件である」

- 「太陽が明日昇らないという命題は、太陽が昇るという断言と同じくらい理解可能であり、それ以上の矛盾を含むものではない」

- 「賢者はその信念を証拠に応じて釣り合わせる」

- 「歴史に通じた人は、ある意味で世界の始まりから生きてきたと言え、各世紀ごとに知識の蓄えを絶えず増してきた者であると言える」

- 「天国と地獄は、人間を善人と悪人という二つの異なる種に分けることを前提にしている。しかし人類の大部分は、悪徳と美徳のあいだを漂っている」

- 「目的や意図、そして設計は、どこにでも目につき、注意散漫な者や最も愚かな思索者ですらそれに気づく」

- 「人間本性こそ人間にとって唯一の学問である。それにもかかわらず、これまで最も等閑に付されてきた」

- 「信念とは、想像力だけでは決して到達できないほど、生き生きとし、力強く、確固として揺るぎない対象の把握にほかならない」

- 「希望と喜びに傾く性質は真の富であり、恐れと悲しみに傾く性質は真の貧困である」

- 「哲学者であれ。しかし、いかなる哲学のただ中にあっても、なお人間であれ」

- 「私はあらゆる主題について書いてきた……それでも敵はいない。ただし、ホイッグ党員すべてと、トーリー党員すべて、そしてキリスト教徒すべてを除けば」

- 「慣習こそ人間生活の大いなる導き手である」

- 「道徳の規則は、我々の理性の結論ではない」

- 「人は愉快な情念によってよりも、むしろ悲哀の情念によってはるかに頻繁に跪かされる」

- 「正確さはあらゆる場合において美を高め、正しい推論は繊細な感情を高める。一方を貶めて他方を持ち上げようとするのは無益である」

- 「歴史に見いだされる利点は三種類あるように思われる。それは想像力を楽しませ、理解力を高め、美徳を強めることである」

- 「友をこれほどまでに愛おしく思わせるものは、その死を悼む悲しみである。生前の交わりの喜びには、それほど強い力はない」

- 「歴史を通じて探しても、十分な数の人々によって証言され、その人々が疑う余地のない健全な判断力と教育、学識を備えており、自らの誤りを完全に防ぎ得るような奇跡は一つとして見出されない」

- 「一般的に言えば、宗教における誤りは危険であり、哲学における誤りはただ滑稽である」

- 「人間本性には、自らの内に観察する感情を外界の対象に付与し、心に最も強く存在する観念を至るところに見いだそうとする、非常に顕著な傾向がある」

- 「人はしばしば、自らの利益に反することを知りながら行動する」

- 「すべての人間は不正直者であると想定せねばならない、というのは正しい政治的格言である」

- 「憎むこと、愛すること、考えること、感じること、見ること――これらすべては、知覚することにほかならない」

- 「自然理性の不完全さを正しく理解している者は誰でも、啓示された真理へと最大の熱意をもって飛びつくだろう」

- 「物事の美しさは、それを観察する心の中に存在する」

- 「人間の生命は、宇宙にとって牡蠣(カキ)の生命以上の重要性を持たない」