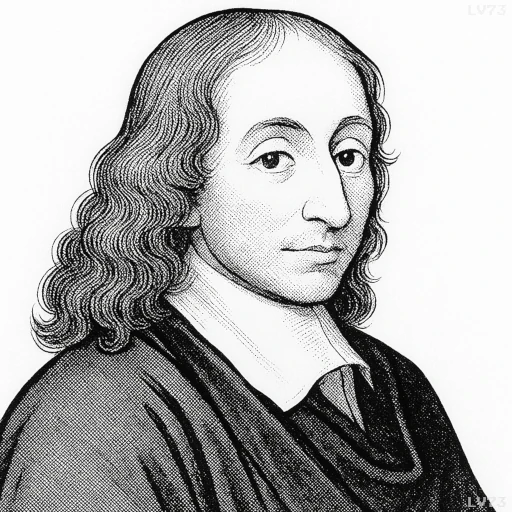

ブレーズ・パスカル

- 1623年6月19日~1662年8月19日

- フランス出身

- 哲学者、数学者、物理学者、キリスト教神学者

人物像と評価

ブレーズ・パスカルは、17世紀フランスの数学者・物理学者・哲学者・神学者であり、理性と信仰、科学と宗教の間に橋をかけた稀有な思想家である。

若くして計算機「パスカリーヌ」を発明し、確率論や流体力学における先駆的業績を残したが、宗教的体験を機に哲学・神学へと関心を移した。

著作『パンセ』では、人間の理性の限界と信仰の必要性を説き、「パスカルの賭け」によって神の存在に対する実践的信仰の意義を論じた。

彼は「人間は考える葦である」と述べ、弱さと偉大さを併せ持つ存在として人間の本質を鋭く捉えた。

一方で、厳格なカトリックの立場や悲観的な人間観は賛否を呼ぶ部分もある。

それでも、パスカルの思想は科学と信仰を分断しない視座を与え、今日においても倫理・宗教・哲学に深い影響を与え続けている。

引用

- 「信仰は確かに感覚が伝えないことを語るが、感覚が見ることの反対を語るのではない。それは感覚より高次にあるが、それに反するものではない」

- 「欲望と強制、この二つが我々のすべての行動の原因であり、欲望が自発的な行動を、強制が不本意な行動を引き起こす」

- 「もし互いに相手が陰で何を言っているかを知ったなら、大抵の友情は生き残れない」

- 「信仰は証明とは異なる。証明は人間のものであり、信仰は神からの贈り物である」

- 「手も足も頭もない人間は想像できるが、思考のない人間は想像できない。彼はただの石か獣でしかない」

- 「神が存在するというのは理解を超えており、神が存在しないというのも理解を超えている」

- 「人間は知ってこそ愛せるが、神なる存在は愛してこそ知ることができる」

- 「言葉の配置が異なれば意味も変わり、意味の配置が異なればその効果も変わる」

- 「すべての行動において、その行動を越えて、過去・現在・未来の自分の状態や、それが影響を及ぼす他者を見つめ、それらすべての関係を見なければならない。そうすれば、私たちは非常に慎重になるだろう」

- 「人間の本来の本性を失えば、あらゆるものが彼の本性となり、真の善を失えば、あらゆるものが彼の善となる」

- 「人は自らを知るべきである。もしそれが真理の発見に役立たないとしても、人生の指針としては役立ち、それに勝るものはない」

- 「人は宗教的信念に基づいて行うときほど、完全に、そして喜々として悪を行うことはない」

- 「酒が多すぎても少なすぎてもいけない。与えなければ真理を見つけられず、与えすぎても同じく見つけられない」

- 「矛盾があるからといって偽りとは限らず、矛盾がないからといって真実とは限らない」

- 「真に心を安らげるのは、誠実な真理探究のみである」

- 「我々の魂は身体の中に投げ込まれ、そこで数、時間、空間を見出す。こうして魂は思考を始め、それを自然の必然と呼び、それ以外は信じられなくなる」

- 「虚栄は表層にすぎない」

- 「私たちは物事を異なる側面から見るだけでなく、異なる目でも見ている。そして、それらを同じものとして見ようとは思わない」

- 「私たちが耳に頼るのは、心が欠けているからにすぎない」

- 「些細なことに対する人間の敏感さと、重大なことへの無関心は、奇妙な逆転を示している」

- 「人間には二種類しかいない。自分を罪人と考える義人と、自分を義人と考える罪人である」

- 「信仰には、信じたい者には十分な光があり、信じたくない者には目を眩ませるほどの影がある」

- 「科学の虚しさ。苦難の時に、自然科学の知識は道徳の無知を慰めてはくれないが、道徳の知識は自然科学の無知を常に慰めてくれる」

- 「何事についてもすべてを知ることができない以上、すべてのことについて少しずつ知っておくべきである」

- 「この無限の空間の永遠の沈黙は、私を恐れさせる」

- 「信仰は、互いに矛盾して見える多くの真理を包み込む」

- 「時は悲しみや争いを癒す。なぜなら私たちは変わり、もはや同じ人間ではなくなるからだ。加害者も被害者も、もはやかつての自分ではない」

- 「欠点だらけであることは確かに悪である。しかし、それを認めようとしないのはさらに大きな悪である。なぜなら、それは自ら望んで幻想を重ねるという新たな過ちを加えることになるからだ」

- 「私たちは真理を、理性によってだけでなく、心によっても知る」

- 「得ればすべてを得る。失っても何も失わない。ならば、ためらうことなく神は存在すると賭けよ」

- 「すべての人間の不幸は、静かな部屋でひとり静かに座っていられないことから生じる」

- 「些細なことに心が慰められるのは、些細なことで心が乱されるからである」

- 「神を知ることと、神を愛することは、非常にかけ離れている」

- 「私たちは、目の前にそれを見えなくするものを置いたうえで、崖へ向かって無頓着に走っていく」

- 「知性が高ければ高いほど、人の中に多くの独自性を見出す。凡庸な人は、人の間に違いを見いださない」

- 「雄弁とは、思考を描き出す絵画である」

- 「もし私たちの状態が本当に幸福であるならば、それから気をそらして幸福になろうとはしないはずだ」

- 「人間はあまりに惨めで、倦む理由がなくても倦み、あまりに軽薄で、倦む理由がいくらでもあるというのに、ビリヤードをしたり球を打ったりする程度の些細なことで楽しんでしまう」

- 「私はすべての人間の悪がこの一点に起因すると気づいた――人が部屋でじっとしていられないということに」

- 「心が信じ、意志が愛するのは自然なことである。ゆえに、真の対象がないときには、それらは偽りの対象に執着せざるをえない」

- 「理性の最後の働きは、自分の外に無限のものが存在することを認めることである。理性に最もふさわしいのは、この理性の否認である」

- 「人はたいてい、自分で見つけた理由によってのほうが、他人に示された理由によってよりも強く納得する」

- 「力のない正義は無力であり、正義のない力は暴政である」

- 「人は宗教を軽蔑する。それを憎みながら、ひょっとすると真実かもしれないと恐れている」

- 「この手紙が長いのは、短くする暇がなかったからである」

- 「人に良い印象を持ってもらいたいのか? それなら自分で自分を褒めてはならない」

- 「現在の快楽が虚しいと知っており、未来の快楽の空しさを知らないことが、不安定さを生むのだ」

- 「心には、理性の知らない理由がある」

- 「もし確実なことにしか基づいて行動してはならないのなら、宗教にもとづいて行動すべきではない。なぜなら宗教は確実ではないからだ。しかし、我々はどれほど多くのことを不確実なままに行っていることか――航海に出たり、戦争をしたりと」

- 「人はしばしば、想像を心と取り違える。そして回心について考えただけで、自分が回心したと信じてしまう」

- 「私たちは安心を好む。だからこそ、信仰においては教皇が無謬であり、道徳においては高名な学者たちが絶対に正しいと思いたがる。それによって私たちは安心するのだ」

- 「人間の偉大さが偉大であるのは、自らの惨めさを知っている点にある。一本の木は、自分が惨めだとは知らない」

- 「理性の最高の働きは、あるものごとは理性を超えていると人間に示すことである」

- 「情熱もなく、仕事もなく、娯楽もなく、気がかりもない、完全な静けさの中にいることほど、人間にとって耐えがたいものはない」

- 「芝居の幕がどんなに愉快でも、最後の幕は血に染まっている。最後には、ほんのひと握りの土が私たちの頭上に投げかけられ、それで永遠に終わるのだ」

- 「空間において、宇宙は私を原子のように包み込み、呑み込む。しかし思考によって、私はこの世界を理解する」

- 「理性は主人よりも遥かに厳しく私たちに命じる。主人に逆らえば不幸になるが、理性に逆らえば愚か者になるのだ」

- 「いつもより手紙が長くなったのは、短くする時間がなかったからである」

- 「天国と地獄の間にあるのはただ命だけであり、それは世界で最も壊れやすいものだ」

- 「名声の魅力はあまりに強く、それが結びついているものであれば、たとえ死でさえ好ましく思える」

- 「信仰とは賢明な賭けである。信仰が証明できないとしても、それが真実だと賭けて間違っていた場合、あなたに何の害があるだろうか。もし勝てばすべてを得る。負けても何も失わない。ならばためらわずに、神は存在すると賭けるのだ」

- 「途切れぬ雄弁は人を疲れさせる。偉大さも、手放してこそ味わえる。すべてが続きすぎるのは不快である。寒さが心地よいのは、それによって温もりを得られるからだ」

- 「もしすべての人が、他人が自分について語っていることを知ったなら、世の中に四人の友すら残らないだろう」

- 「恋をしているとき、私たちは自分が以前とはまったく違う存在に思えてくる」

- 「信仰は確かに、感覚には見えないことを語るが、感覚が見ることに反するものを語るのではない。信仰は感覚の上にあり、感覚に反しているのではない」

- 「力を伴わない法は、無力である」

- 「理にかなった者と呼べる人々は二種類しかいない。神を知っており、心を尽くして仕える者。そして神を知らずとも、心を尽くして神を求める者である」

- 「あまりに自由であるのは良くない。望むものをすべて手にするのも良くない」

- 「人は本当に理解していないものを、常に賞賛する」

- 「話すのは上手だが、書くのは下手な人がいる。それは、場所と聴衆の熱気が彼らを奮い立たせ、その熱によって自分でも思いもよらなかったものが引き出されるからである」

- 「正義とは、定められたものである。したがって、定められたすべての法律は、それが定められているという理由だけで、当然のごとく正義と見なされるようになる」

- 「愛には、理性には理解できない理由がある」

- 「すべての理性の営みは、最終的に感情への降伏に終わる」

- 「真理を導きとし、義務を目的とする者は、安心して神の摂理に身を委ねることができる」

- 「名声を批判する者でさえ、よく書いたという名声を望み、彼らの作品を読む者もまた、それを読んだという名声を望んでいる」

- 「優しい言葉には多くの代償はかからない。しかし、それがもたらすものは大きい」

- 「私たちを喜ばせるのは勝利ではなく、ただ戦っているということそのものだ」

- 「有限なるものは、無限なるものの前では消え去り、純粋な無となる。我々の精神も神の前では同様であり、我々の正義も神の正義の前では同様である」

- 「もし人が、自分自身を最初の研究対象としたならば、彼は自分がそれ以上進む力を持たないことを知るだろう。部分が全体を知ることなど、どうして可能だろうか」

- 「想像力がすべてを決定する」

- 「唯一の神を愛さねばならぬということは、あまりにも明白であり、奇跡によって証明される必要すらない」

- 「私たちはそれを自分自身から隠そうとしても無駄である——人は常に何かを愛さずにはいられない。一見、愛とは無関係に思えることの中にも、その感情は密かに潜んでおり、人は片時たりとも愛なしに生きることはできない」

- 「無神論はある程度までは精神の強さを示すが、それまでである」

- 「真剣さとは、理性によって和らげられた熱意である」

- 「人間の偉大さは、その思考の力にある」

- 「小さな心は非凡なものに心を奪われ、偉大な心は平凡なものに関心を抱く」

- 「この時代において、真理はあまりに曖昧で、虚偽はあまりに確立している。ゆえに、真理を愛さぬかぎり、私たちはそれを知ることができない」

- 「凡庸ほど称賛されるものはない。大多数がそれを基準とし、それを逸脱するすべてのものに牙をむく」

- 「想像力はすべてを支配する。それは美を生み、正義を生み、幸福を生む——そしてそれらはこの世におけるすべてである」

- 「私たちが愛するのは、決して人そのものではなく、その人の持つ性質である」

- 「些細なことが私たちを慰めるのは、些細なことで私たちが苦しむからである」

- 「正義と真理とはあまりにも繊細な一点であり、我々の持つ道具ではそれらに正確に触れるにはあまりに鈍すぎる」

- 「懐疑をより強固にするものは、懐疑的でない人々が存在するという事実である。もしすべての人が懐疑的であったならば、それは誤りとなるだろう」

- 「最も小さな動きでさえ、自然全体にとって重要である。一つの小石が、海全体に影響を及ぼすのだ」

- 「魂の不死という問題は、私たちにとって極めて重大であり、深く関わる事柄であるため、それに無関心でいられるならば、すでにあらゆる感覚を失っていると言わざるをえない」

- 「哲学する時間がないということこそ、本当の哲学者である証だ」

- 「人間はあまりにも必然的に狂っているため、狂っていないことさえ、別の形の狂気に等しい」

- 「私は、神がいるかのように生きて、死後に神がいなかったと知るほうが、神がいないかのように生きて、死後に神がいたと知るよりもよいと思う」

- 「人は、自らが知らぬものを冒涜する」

- 「人間のあらゆる悪は、たった一つの原因――部屋にじっと座っていられないこと――から生じる」

- 「正義と権力は結びつけられねばならない。そうしてこそ、正義あるものが力を持ち、力あるものが正義となる」

- 「情欲と強制こそが、我々のあらゆる行為の源である。情欲は自発的な行為を、強制は非自発的な行為を生じさせる」

- 「人の徳の強さは、特別な努力によってではなく、日常的な行いによって測られるべきである」

- 「イエスは、誇ることなく近づくことができ、絶望することなくへりくだることができる神である」

- 「慣習こそが我々の本性である。私たちの自然な原理とは、結局のところ慣習の原理にすぎないのではないか」

- 「自然な文体に出会うと、私たちは驚き、魅了される。というのも、そこに“著者”を見出すつもりだったのに、“人間”を見つけるからだ」

- 「隠された高貴な行いこそ、最も称賛に値する」

- 「人間は一本の葦にすぎない——自然の中で最も弱い存在だ。しかし、それは考える葦である」

- 「人は一般に、他人の考えた理由よりも、自ら見出した理由によってより強く納得させられる」

- 「天気と私の気分はほとんど関係がない。私の内には、曇りの日も晴れの日もある。幸福か不幸かは、それとはあまり関係がない」

- 「悪はたやすく、そして無限の形を持っている」

- 「我々は広大な球体の中を航行している。不確かさの中を絶えず漂いながら、端から端へと押し流されている」

- 「人間の本性を支配するのは、直感と経験の二つである」

- 「人間は死や悲惨、無知に抗うことができないため、幸せになるためには、それらのことをいっさい考えないようにすることだと思い込むようになった」

- 「自我は忌まわしいものである」

- 「自然とは、中心が至るところにあり、外周がどこにもない無限の球体である」

- 「唯一の恥とは、恥を持たないことである」

- 「私たちの思考をよく観察すれば、それが常に過去と未来に囚われていることが分かるだろう」

- 「川の向こうに住んでいて、彼の支配者が私の支配者と争っているというだけで、私と何の争いもないその人間が、私を殺す権利を持っているなどということより愚かなことがあるだろうか?」

- 「幸福は私たちの外にも、内にもない。それは神の中にあり、私たちの外にも内にも存在する」

- 「私たちの本性は運動にある。完全な静止は死である」

- 「習慣は第二の天性であり、第一の天性を破壊する。しかし、そもそも天性とは何か?なぜ習慣は自然ではないと言えるのか?私は、天性そのものが第一の習慣にすぎず、習慣が第二の天性であるのと同様であることを、ひどく恐れている」

- 「偶然が思考を生み出し、偶然がそれを消し去る。いかなる技術も、それを保ち、得ることはできない」

- 「私たちを喜ばせるのは勝利ではなく、ただ戦いそのものである」

- 「神を知覚するのは理性ではなく、心である。これこそが信仰である——すなわち、神とは理性ではなく心によって知覚される存在なのだ」

- 「真の善を求めて空しく彷徨い、疲れ果てることはよいことである。なぜならそのときこそ、私たちは救い主に向かって腕を差し伸べるからである」

- 「私たちは偽りと二重性、そして矛盾そのものである。私たちは自分自身から自分を隠し、偽りの姿にしているのだ」