「私は貧しい人々を助けることには賛成だが、その手段については意見を異にする。貧しい人々にとって最もよい助けとは、貧困の中で快適にさせることではなく、そこから抜け出させることだと私は思う」

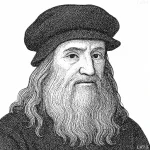

- 1706年1月17日~1790年4月17日

- アメリカ合衆国出身

- 政治家、発明家、科学者、著述家

英文

“I am for doing good to the poor, but I differ in opinion about the means. I think the best way of doing good to the poor is not making them easy in poverty, but leading or driving them out of it.”

日本語訳

「私は貧しい人々を助けることには賛成だが、その手段については意見を異にする。貧しい人々にとって最もよい助けとは、貧困の中で快適にさせることではなく、そこから抜け出させることだと私は思う」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この名言は、貧困救済の目的は「貧困の中での安楽」ではなく、「貧困からの脱出」にあるべきだという、ベンジャミン・フランクリンの実践的かつ自立重視の思想を鮮やかに表した一文である。彼は、同情や援助が必要であることは認めつつも、施しが過剰になれば人の自助精神や労働意欲を損なう危険があると警告している。この言葉は、真の福祉とは依存を助長せず、独立を促すものであるべきだという理念を語っている。

現代でも、社会保障や生活保護をめぐる議論の中で、「援助は必要だが、依存を生まない形であるべきだ」という主張がある。フランクリンのこの言葉は、支援が短期的な安楽の提供ではなく、長期的な自立のための橋渡しであるべきだという、普遍的な社会倫理を示している。貧しい人に魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教える――この発想と重なる考え方である。

この言葉にはまた、個人の尊厳と可能性を信じ、自らの力で生活を築くことの価値を重んじる啓蒙的な人間観が込められている。フランクリンは、教育や職業訓練を通じて人々が貧困から脱却し、社会の一員として自立できることを理想とした。「貧しい人を楽にさせるのではなく、前へ進ませる」――この名言は、援助とは一時の慰めではなく、未来への道を開く行為であるという、強く誠実な社会哲学を語っている。

「ベンジャミン・フランクリン」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!