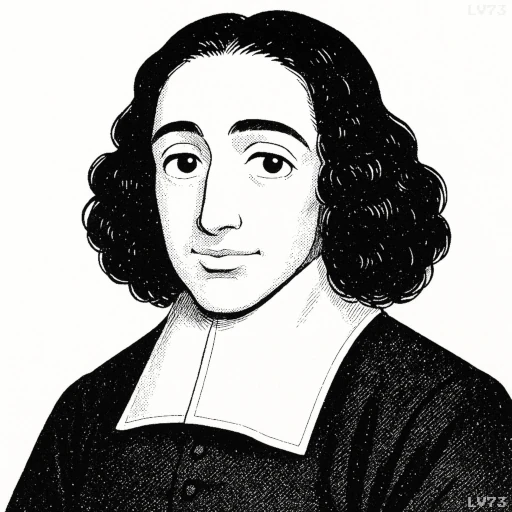

バールーフ・デ・スピノザ

- 1632年11月24日~1677年2月21日(44歳没)

- オランダ出身(ポルトガル系ユダヤ人)

- 哲学者、合理主義思想家

人物像と評価

バールーフ・デ・スピノザは17世紀オランダの哲学者であり、近代合理主義を代表する思想家である。

彼は主著『エチカ』において、神と自然を同一視する汎神論的体系を展開し、全ての存在を必然的因果の連鎖に従うものとして把握した。

この思想はデカルト的二元論を超え、心身を同一実体の異なる様態とみなす独自の「心身平行論」を示した点で画期的である。

彼の功績は、自由と理性を基盤とする倫理学的視座を提示し、信仰や国家権力に対する批判的態度を通じて啓蒙思想の先駆となったことにある。

また彼の自然主義的世界観は後世の哲学者や科学者に大きな影響を及ぼした。

しかし批評としては、神を自然と同一視する立場が伝統的宗教観を否定するものとされ、同時代には異端視された。

また、全てを必然とする決定論的思考は自由意志の可能性を矮小化するとの批判も存在する。

それでもなお、スピノザは理性に基づく自由の哲学を提示した近代思想の巨人として評価され続けている。

名言

- 「新しい考えに驚いてはならない。多くの人に受け入れられないからといって、ある事柄が真実でなくなるわけではない」

- 「幸福とは徳の報酬ではなく、徳そのものである」

- 「虚栄心の強い人間は、やがて自惚れて自分が皆に好かれていると思い込むが、実際には万人にとっての迷惑者であるということが容易に起こり得る」

- 「その本性から何らかの結果を生み出さないものは存在しない」

- 「最大の誇りや最大の絶望は、自分自身についての最大の無知である」

- 「理性の導きに全面的に従い、自らの自由な同意によって生きる者のみが自由である」

- 「至福とは徳の報酬ではなく、徳そのものである」

- 「人間の行為を笑わず、泣かず、憎まず、理解しようと努めてきた」

- 「同じ一つのものが、同時に善であり、悪であり、無関係でもあり得る。例えば音楽は、憂鬱な人には善であり、悲嘆に暮れる人には悪であり、耳の聞こえない人には善でも悪でもない」

- 「真の徳とは、理性の導きのもとに生きることである」

- 「自己満足とは、自分が原因であるという観念を伴う喜びである」

- 「泣くな、憤るな、理解せよ」

- 「存在するすべてのものは神の中にあり、神なしには何ものも存在せず、また思惟されることもできない」

- 「最も卑屈で謙虚だと信じられている者たちは、たいてい最も野心的で妬み深い」

- 「誇りとは、人が自分を過大に評価することから生じる喜びである」

- 「科学と自由学芸の進歩には、自由が絶対に必要である」

- 「欲望は人間の本質そのものである」

- 「野心とは、権力に対する節度を欠いた欲望である」

- 「人は舌ほど支配しにくいものはなく、欲望よりも言葉を抑えることの方が難しい」

- 「私は、ただ理性のみに導かれる者を自由な人と呼ぶ」

- 「神は万物の内在的原因であって、一時的な原因ではない」

- 「平和とは単に戦争がない状態ではなく、心の状態から生じる徳であり、善意・信頼・正義の気質から生まれるものである」

- 「恐れは希望なしには存在せず、希望もまた恐れなしには存在しない」

- 「すべての幸福や不幸は、私たちが愛によって結びつけられている対象の質にのみ依存する」

- 「欲望は人間の本質である」

- 「現在を過去と違うものにしたいのなら、過去を学べ」

- 「恐れと混じり合っていない希望はなく、希望と混じり合っていない恐れもない」

- 「宇宙に偶然なるものはなく、すべてのものは神の本性の必然によって、特定の仕方で存在し、働くように規定されている」

- 「既成の宗教をかき乱す者とならずに哲学を教える方法を、私は知らない」

- 「優れたものはすべて、稀であるのと同じくらい困難である」

- 「人間が自由に生まれ、そのまま自由であり続けるなら、善と悪という観念を持つことはないだろう」

- 「自らの本性の必然によって存在し、その行為をただ自らによって決定するものだけが自由である」

- 「お世辞に最も騙されやすいのは誇り高い者であり、首位に立ちたいと望みながらそうでない者である」

- 「すべての貧しい人を援助することは、個々の人間の力と能力をはるかに超えている。貧者の救済は社会全体の責務である」

- 「我々は自らが永遠であることを感じ、また知っている」

- 「人間が到達しうる最高の活動は理解のために学ぶことである。なぜなら理解することは自由であるからだ」

- 「人がこれやあれをできないと想像している限り、それをしないように自らを決定しているのであり、その結果として、それを行うことは彼にとって不可能である」

- 「平和とは戦争がないことではなく、徳であり、心の状態であり、善意・信頼・正義の傾向である」

- 「人間の行為を嘲らず、嘆かず、蔑まず、理解しようと絶えず努めてきた」

- 「人間が話す能力と同じだけ沈黙する能力を持っていたなら、世界はもっと幸福であっただろう」

- 「平和とは戦争の不在ではなく、人格の強さに基づく徳である」

- 「理解しようと努めることこそが、徳の第一にして唯一の基盤である」

- 「罪というものは自然状態では考えられず、市民状態においてのみ、何が善で何が悪かが共同の合意によって定められるときに存在する」

- 「私は自然に美や醜、秩序や混乱を帰することはないと警告しておきたい。美しい、醜い、秩序立っている、混乱していると呼ばれるのは、ただ我々の想像との関係においてのみである」

- 「自然に反するものは理性に反し、理性に反するものは不条理である」

- 「意志と知性は同一のものである」

- 「名声にはこの大きな欠点もある。それを追い求めるなら、我々は人々の気まぐれに合わせて生きねばならなくなる」