「真なるものと、おおよそ真なるものは、同じ能力によって把握される。また、人間は真理に対して十分な自然の直観を持ち、通常は真理に到達する。ゆえに、真理をうまく推測できる者は、おそらく蓋然性もうまく推測できる」

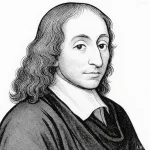

- 紀元前384年~紀元前322年

- 古代ギリシャのマケドニア出身

- 哲学者、科学者、学園「リュケイオン」設立者

英文

“The true and the approximately true are apprehended by the same faculty; it may also be noted that men have a sufficient natural instinct for what is true, and usually do arrive at the truth. Hence the man who makes a good guess at truth is likely to make a good guess at probabilities.”

日本語訳

「真なるものと、おおよそ真なるものは、同じ能力によって把握される。また、人間は真理に対して十分な自然の直観を持ち、通常は真理に到達する。ゆえに、真理をうまく推測できる者は、おそらく蓋然性もうまく推測できる」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、アリストテレスが『弁論術』や『分析論後書』などで展開した真理認識と推論能力に関する認識論的立場を示している。彼によれば、人間には生得的に真理を見極めようとする能力が備わっており、それは厳密な真理だけでなく、おおよその真理(蓋然的真理)にも同様に適用される。つまり、論理や理性によって人は完全な証明と、十分にもっともらしい判断の両方を行い得るのである。

この考えは、演繹(確実性)と帰納・弁論(蓋然性)の区別を認めつつ、いずれも人間理性の延長にあるというアリストテレスの信念に基づいている。特に実践的な場面や政治、倫理、日常的判断においては、完全な真理よりも蓋然的な推定が重要であり、その能力は真理を捉える力と共通するものとして理解される。

現代においても、科学的仮説や統計的推論など、厳密な証明と合理的推測のバランスが求められる場面は多い。この名言は、人間の理性に対する信頼と、現実的判断における蓋然性の重視というアリストテレスの現実主義的哲学を体現しており、不確実な状況における知的行動の根拠として今なお重要な意義を持つ。

「アリストテレス」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!