「『妥協の道徳』という言葉は矛盾して聞こえる。妥協は通常、弱さの印か敗北の認めである。強い人間は妥協しないと言われ、原則は決して妥協してはならないとされる」

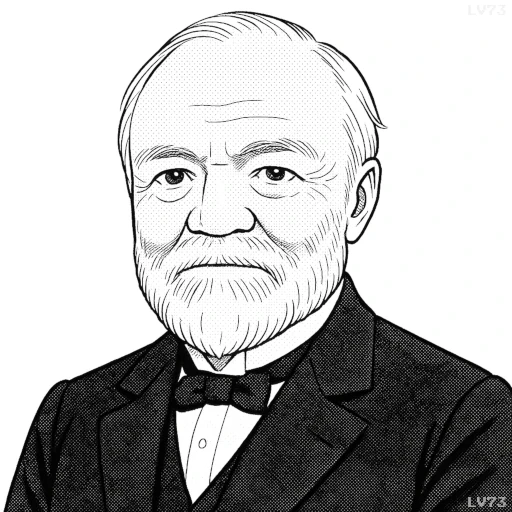

- 1835年11月25日~1919年8月11日(83歳没)

- スコットランド出身(後にアメリカに移住)

- 実業家、慈善家、「鉄鋼王」

英文

”The ‘morality of compromise’ sounds contradictory. Compromise is usually a sign of weakness, or an admission of defeat. Strong men don’t compromise, it is said, and principles should never be compromised.”

日本語訳

「『妥協の道徳』という言葉は矛盾して聞こえる。妥協は通常、弱さの印か敗北の認めである。強い人間は妥協しないと言われ、原則は決して妥協してはならないとされる」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、妥協に対する一般的な否定的認識を示している。多くの人は妥協を弱さや敗北と結びつけ、強者は決して譲らないものだと考える。しかしカーネギーは別の文脈で「大きな原則のために小さな原則を妥協することができる」とも述べており、この発言はその前置きのように読むことができる。つまり、ここでは妥協が持つ否定的なイメージを提示したうえで、真の強さは柔軟な調整にあるという結論へ導くための対比を描いているのである。

19世紀末から20世紀初頭のアメリカは、労働問題や社会改革の渦中にあり、経営者も政治家も妥協の必要性と危うさを同時に抱えていた。カーネギーは事業家として対立を経験し、強硬な姿勢だけでは解決できないことを理解していた。この言葉はその時代の価値観を反映しつつ、「妥協=弱さ」という固定観念を打破する布石となっているのである。

現代においても、妥協はしばしば負の意味を持つ。しかし国際関係や組織経営の現場では、柔軟な妥協こそが持続的な発展をもたらす。例えば気候変動対策や多国間交渉では、各国が完全な主張を貫けば合意は不可能である。したがってこの言葉は、妥協の価値を再考する契機を与え、強さの定義を問い直す重要な示唆となるのである。

感想はコメント欄へ

この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?