「現実がどうであるかを知ることは、あるべき姿への扉を直接開くわけではない」

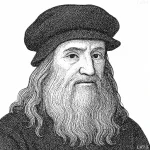

- 1879年3月14日~1955年4月18日

- ドイツ出身

- 物理学者

英文

“Knowledge of what is does not open the door directly to what should be.”

日本語訳

「現実がどうであるかを知ることは、あるべき姿への扉を直接開くわけではない」

出典

出典不詳(編集中)

解説

アインシュタインはこの言葉で、現実を理解することと、理想や倫理的な「あるべき姿」を求めることは別の問題であると述べている。現実に関する知識、つまり「物事がどうあるか」を理解することは、価値観や理想に基づいた「あるべき姿」を導き出す直接的な方法にはならない。たとえば、科学的な知識や事実がどれだけ豊富であっても、倫理的な行動や価値判断については別の考察や意識が必要となる。この言葉には、知識や事実と倫理的な判断は異なるものであり、現実を超えて理想を追求するためには独自の視点や価値観が必要であるというメッセージが込められている。

アインシュタインは、科学者として客観的な事実の追求に努めながらも、科学だけでは人間社会が目指すべき理想や倫理的な基準を示すことはできないと考えていた。彼は、科学的知識が豊富であっても、それが必ずしも倫理的な決断や社会的な理想に結びつくわけではないことを理解していた。この言葉は、事実と価値観の間に明確な区別を持ち、倫理的な判断には別の視点が必要であるという彼の信念を反映している。

この名言は、現代の問題解決や倫理的判断においても重要な指針を提供している。科学や技術の進歩によって多くのことが可能になっているが、それが実際に「行うべきか」という問いには別の基準が求められる。アインシュタインの言葉は、知識や事実に基づいた選択が必ずしも正しいとは限らず、価値観や倫理観に基づいた判断が必要であることを教えている。事実に基づく知識に加え、人間社会の価値観を尊重することが、より良い未来を築くためには重要である。

感想はコメント欄へ

この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?