「コンピュータが人間をだまして自分を人間だと信じ込ませることができるならば、それは知的と呼ぶに値する」

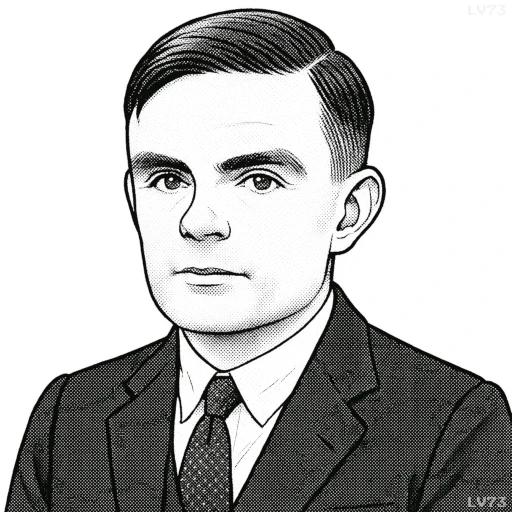

- 1912年6月23日~1954年6月7日

- イギリス出身

- 数学者、論理学者、暗号解読者、「コンピューター科学の父」

英文

“A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human.”

日本語訳

「コンピュータが人間をだまして自分を人間だと信じ込ませることができるならば、それは知的と呼ぶに値する」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉はアラン・チューリングが1950年の論文「計算機械と知性」で述べた考えを要約したものである。彼は「機械は考えることができるか」という抽象的な問いを避け、代わりに人間と区別できない対話能力を示すことを知性の実証的基準とした。これが後に「チューリングテスト」と呼ばれる概念である。

当時はコンピュータがまだ黎明期であり、「思考する機械」という発想自体が挑発的であった。チューリングは「思考」を定義するのではなく、人間との模倣ゲームにおける振る舞いを基準とすることで議論を具体的にした。人間を欺けるほど自然な応答を示すことができれば、その機械は知的であるとみなしてよいという論理は、哲学的問題を技術的に検証可能な枠組みに置き換えた点で革新的であった。

現代において、この考えは人工知能研究の方向性を大きく規定した。会話AIや自然言語処理技術は、まさにこの基準を意識して発展してきたといえる。たとえば、対話システムや生成AIが人間と区別できない応答を返す状況はすでに部分的に実現している。チューリングの言葉は、知性の定義を人間中心の枠から解放し、機械との関係を新たに描き出した先見的な提案である。

「アラン・チューリング」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!