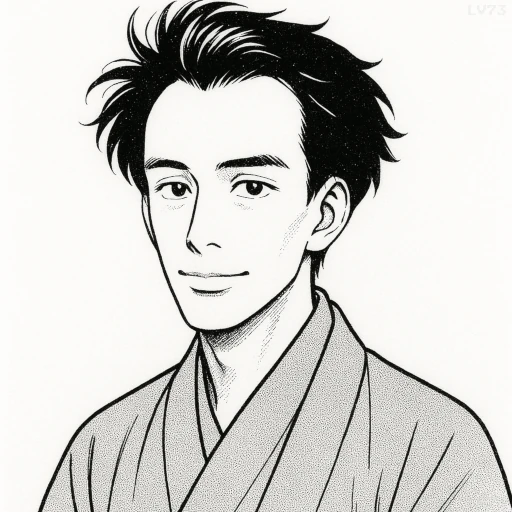

「あらゆる詩人の虚栄心は言明すると否とを問わず、後代に残ることに終している」

- 1892年3月1日~1927年7月24日

- 日本出身

- 小説家、評論家

原文

「あらゆる詩人の虚栄心は言明すると否とを問わず、後代に残ることに終している」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、詩人の創作動機の奥底に潜む虚栄心を辛辣に指摘している。芥川は、詩人がどれほど高尚な理想や美を語ろうとも、内心には「後世に名を残したい」という欲望があることを見抜いている。そして、その虚栄心は本人が自覚していようといまいと、作品の中に滲み出てしまうというのである。

このような視点は、芥川自身が芸術家として自己を厳しく省みる姿勢を持っていたことに起因している。彼はしばしば、創作とは自己の本質や欲望を曝け出す行為であり、虚飾では隠しきれないと考えていた。特に大正・昭和初期の文壇では、詩や小説が社会的・思想的意義を帯びる中で、創作者の内面が強く問われていた。芥川のこの言葉は、芸術とは虚栄と理想が交錯する場であるという鋭い自己認識でもある。

現代でもこの言葉は示唆に富む。たとえばSNSや出版など、表現の場が広がるなかで、自己表現の背後にある承認欲求や名誉欲は避けがたい。自己の内奥を表現する芸術や言葉は、その人の虚栄や欲望をも含めて「後代に残る」。芥川のこの名言は、創作に携わるすべての者に、己の動機を問い直す鏡として機能するのである。

「芥川龍之介」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!