「フランス語では、散文と詩の間には大きな隔たりがあるが、英語ではほとんど違いがない。ギリシャ語、ラテン語、フランス語のような偉大な文学言語にのみ、散文という特権が存在するが、英語にはこの特権がない。英語には散文がないのだ」

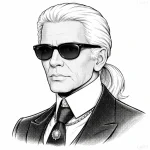

- 1802年2月26日~1885年5月22日

- フランス出身

- 作家、詩人、劇作家

英文

“In the French language, there is a great gulf between prose and poetry; in English, there is hardly any difference. It is a splendid privilege of the great literary languages Greek, Latin, and French that they possess a prose. English has not this privilege. There is no prose in English.”

日本語訳

「フランス語では、散文と詩の間には大きな隔たりがあるが、英語ではほとんど違いがない。ギリシャ語、ラテン語、フランス語のような偉大な文学言語にのみ、散文という特権が存在するが、英語にはこの特権がない。英語には散文がないのだ」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この名言は、ヴィクトル・ユゴーが英語とフランス語における「散文」と「詩」の違いに着目し、フランス語が持つ言語的な特徴を称賛すると同時に、英語の文学表現について批判的に考察している。 ユゴーは、フランス語、ギリシャ語、ラテン語といった言語には、散文と詩が明確に分かれており、それぞれが独自の形式と美しさを持つ「特権」があると述べている。フランス語の散文と詩は、文体やリズム、表現方法において異なる性質を持ち、それぞれの特徴を活かした文学作品が生まれてきたと考えられる。一方で、ユゴーは英語にはその区別がなく、散文としての独自性が欠けていると指摘している。

ユゴーの視点は、フランス語と英語における文学表現の違いに基づいており、特にフランス語の散文がもつ芸術的な奥深さやリズムの豊かさを強調している。 フランス語は言語構造や文法が緻密で、詩的な要素と散文的な要素が明確に分かれていることが、文学作品の多様性を支えている。一方で、英語にはそのような分け方が存在しにくいため、散文としての独自性が欠けているとユゴーは感じている。たとえば、フランス文学における散文の美しさは、言語そのものが持つリズムや抑揚、豊かな語彙に支えられており、詩との対比でその芸術性が引き立つ。

この名言は、言語が文学の表現力や作品の多様性にどのような影響を与えるかを再考するための示唆を与えている。 ユゴーの言葉は、言語の構造が文学の形式やスタイルにどのように影響するかを理解するための視点を提供しており、英語とフランス語の文学的特徴の違いに基づいて、言語の特性が文化的な表現や芸術性にどれほど関わるかを考えさせるものである。また、異なる言語の文学が持つ独自の表現様式や美意識を理解し、尊重することの意義を教えている。

「ユゴー」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!