「時として、人はある大義に忠実であり続ける。それは、その反対者が退屈で魅力に欠けるからに過ぎない」

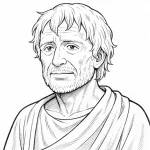

- 1844年10月15日~1900年8月25日

- ドイツ出身

- 思想家、哲学者、詩人、古典文献学者

英文

“At times one remains faithful to a cause only because its opponents do not cease to be insipid.”

日本語訳

「時として、人はある大義に忠実であり続ける。それは、その反対者が退屈で魅力に欠けるからに過ぎない」

出典

出典不詳(編集中)

解説

ニーチェは、ある信念や大義への忠誠が必ずしもその内容への強い共感や情熱から来ているわけではなく、むしろ反対意見が魅力や刺激に欠けているからこそ続いている場合があると述べている。これは、人がその大義そのものではなく、それに対する反対者や異なる意見の弱さに反応して忠実でいることがあるという、人間心理への皮肉な観察である。言い換えれば、相手の「退屈さ」や「平凡さ」が、逆説的に自分の立場を強化する動機になることがあるということだ。

この考え方は、現代の社会的な信念やイデオロギーの対立にも当てはまる。たとえば、政治的信念においても、自分の信じるイデオロギーが絶対的に素晴らしいと感じているわけではなく、むしろ反対勢力が説得力や個性に欠けると感じているために忠実でいる人もいる。SNSやオンラインでの意見交換でも、相手の主張が弱いと感じることで、自分の立場に固執する動機になることが少なくない。このような状況では、信念そのものではなく、反対者の未熟さが自分の忠誠を強化する役割を果たしている。

ニーチェのこの言葉は、真に大義や信念を評価する際に、対立意見の「質」によって左右されることの危うさを教えている。私たちは、単に相手が退屈だからという理由で何かに忠誠を誓うのではなく、その信念の価値や意義そのものに目を向けるべきである。ニーチェはこの言葉を通じて、外部要因に左右されず、内発的な価値に基づいて行動することの大切さを促している。

「ニーチェ」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!