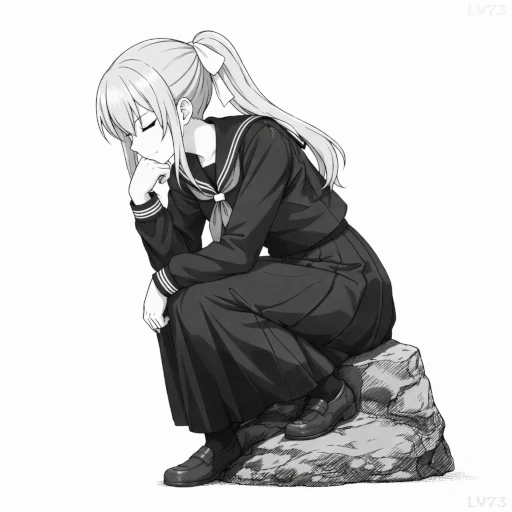

「生きるべきか、死ぬべきか、それが問題だ」

- 1564年4月26日~1616年4月23日(51歳没)

- イングランド出身

- 劇作家、詩人、俳優

英文

“To be, or not to be, that is the question.”

日本語訳

「生きるべきか、死ぬべきか、それが問題だ」

出典

『ハムレット』第3幕第1場

解説

この名言は、ウィリアム・シェイクスピアの戯曲『ハムレット』の中でも最も有名な一節で、人間の存在意義や生きることの苦悩、死ぬことの恐れについての深い内省を表現している。ハムレットが抱える苦悩は、人生の中で避けられない困難や苦しみへの疑問と、それを終わらせるために死を選ぶべきかどうかという、究極の選択についての葛藤である。この言葉には、人が生きる意義や、生き続けることの苦しさと恐怖の間で揺れる心が込められている。

この言葉は、現代においても生きることと苦悩の意味についての教訓として多くの人に共感され続けている。人生にはさまざまな試練があり、それが時に生きる意欲を失わせるほどの苦しみになることもある。しかし、それでも生き続ける意義や、死がもたらす未知の恐怖について考えざるを得ないのが人間の本質である。シェイクスピアは、人生の辛さや迷いに対して正解はないが、それをどう受け入れるかが重要であると示唆している。

また、この名言は、人間の内面的な葛藤と自己探求の深さについても触れている。生きることは困難であり、困難から逃れるために「死」が解決策となるように思える瞬間もある。しかし、死後の世界や無の存在は未知であり、その恐れや疑念が人をこの世にとどめる理由ともなる。シェイクスピアは、生と死の狭間で悩むことが、より深い自己認識や人生の価値について考える機会を与えると示している。

この言葉は、生きることの意義や、人間の持つ内面的な葛藤と、その中での自己探求の重要性を教えてくれる。シェイクスピアは、究極の選択を前にしても、生き続けることで得られる何かがあるかもしれないという希望を残し、人間の存在意義について深く問いかけているのである。

「シェイクスピア」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!