「いかなる指導者の下にあっても、自己の心のもちようで修養はできるものであり、性格、意見の異なった指導者の下にあってこそ、かえってよりよく修養が得られるものであることを深く考えなければならない」

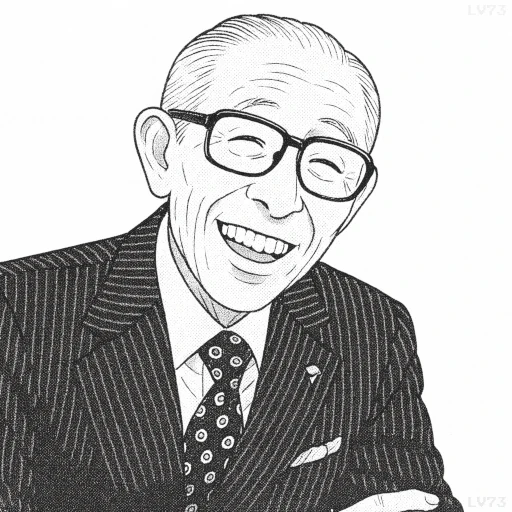

- 1894年11月27日~1989年4月27日(94歳没)

- 日本出身

- 実業家、発明家、パナソニック(松下電器産業)創業者、「経営の神様」

原文

「いかなる指導者の下にあっても、自己の心のもちようで修養はできるものであり、性格、意見の異なった指導者の下にあってこそ、かえってよりよく修養が得られるものであることを深く考えなければならない」

出典

松下幸之助発言集 第29巻

解説

この言葉は、人の成長は外部条件ではなく自らの心の持ちように根ざすという自修の原理を示している。優れた指導者に恵まれることは望ましいが、指導者の良し悪しに関わらず、学ぶ者の姿勢いかんで修養はいくらでも深められるという視点である。とりわけ、自分と異質な価値観に触れる場こそ伸長の契機であると指摘している点が重要である。

背景には、松下幸之助が多様な人材を登用し、異論や反対意見を尊重して経営を進めた実践がある。意見の相違は不和の種ではなく、視野を広げ思考を鍛える磨き石であるという考え方がここに通底する。異なる性格・手法の上司に仕える経験は、忍耐・俯瞰・対話の力を鍛え、独りよがりを戒める修養となるのである。

現代においても、リモートやグローバルな職場では価値観の差が常態化している。そこで求められるのは、異質性を避けず、学びに転じる素直さと柔軟さである。たとえば、マイクロマネジメント気味の上司の下では段取り力と報連相の精度を磨き、放任型の上司の下では自律性と意思決定を鍛える。環境を嘆くのではなく教材と見なし、主体的に修養へ変換する姿勢こそが、普遍の成長の道である。

感想はコメント欄へ

この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?

「松下幸之助」の前後の名言へ

申し込む

0 Comments

最も古い