「世界はその世界性と地方性の協調によつて進まねばならぬ」

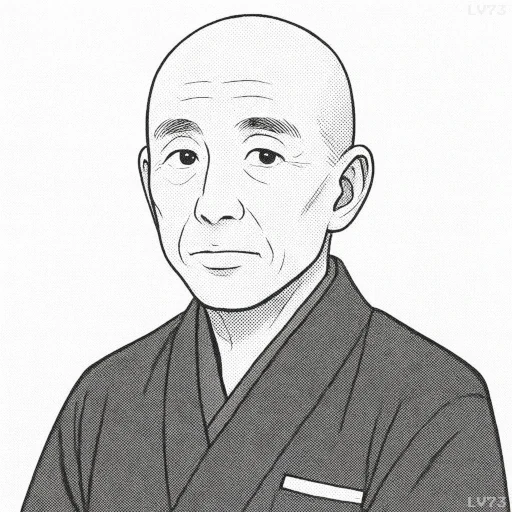

- 1889年1月18日~1949年6月15日(60歳没)

- 日本出身

- 陸軍軍人、戦略家、思想家、著述家

原文

「世界はその世界性と地方性の協調によつて進まねばならぬ」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、石原莞爾が世界秩序のあり方を「世界性」と「地方性」の調和に求めたものである。彼は、国家や地域ごとの独自性(地方性)と、人類全体の共通課題や統一性(世界性)が対立するのではなく、両者の協調によってこそ人類の進歩が実現すると説いた。すなわち、普遍的な価値と地域固有の特質をバランスよく調和させることが世界の安定の鍵であるという視点である。

背景として、石原は「最終戦争論」や「統制主義の時代」において、人類が最終的に平和と統一に至ると考えていたが、その過程において一方的な覇権や画一化は否定していた。彼はむしろ、多様な地域性を尊重しつつ、それを包括する世界秩序を築くことが望ましいと考えた。これは、当時の帝国主義的発想とは異なる、相対的に柔軟な世界観を示しているといえる。

現代においても、この言葉は非常に重要である。グローバル化の進展により「世界性」が強調される一方で、民族や文化の多様性(地方性)の尊重が課題となっている。例えば、国際的な協調の枠組みと、地域固有の伝統や自治の両立は、環境問題や経済連携、国家間関係において避けて通れないテーマである。石原の言葉は、世界の統一を単なる一元化としてではなく、多様性を内包した調和の方向性として捉えるべきことを示している。

感想はコメント欄へ

この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?

「石原莞爾」の前後の名言へ

申し込む

0 Comments

最も古い