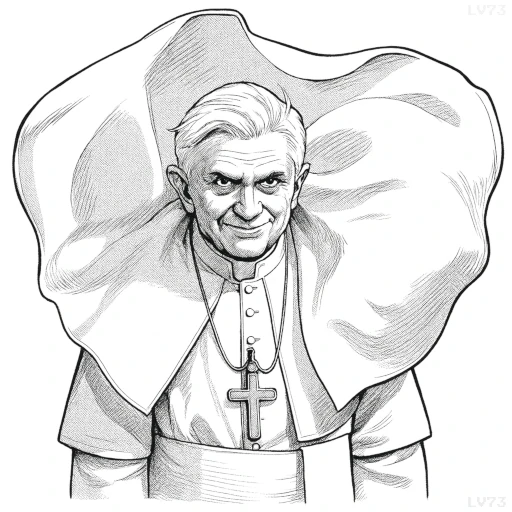

教皇ベネディクト16世

- 1927年4月16日~2022年12月31日(95歳没)

- ドイツ出身

- ローマ教皇(在位2005年~2013年)、神学者、枢機卿

人物像と評価

ベネディクト16世(Benedict XVI、本名ヨーゼフ・ラツィンガー)は、2005年から2013年まで在位したローマ教皇である。

神学者として高い評価を受け、教皇ヨハネ・パウロ2世の右腕として教理省長官を務めた後、教皇に選出された。

彼はカトリック教会の伝統的教義を重視し、相対主義への警鐘を鳴らしつつ、信仰と理性の調和を説いた。

また『イエス伝』三部作など多くの著作を残し、神学的遺産を現代に示した点は大きな功績である。

一方で、在位中に聖職者による性的虐待問題への対応が不十分であったと批判され、教会の権威に陰を落とした。

また2013年には高齢と健康上の理由から約600年ぶりに自発的に退位し、大きな衝撃を与えた。

しかし、その学識と誠実な信仰姿勢は今も敬意を持って語られ、保守的ながらも知的な教皇として歴史に残る存在である。

名言

- 「神は変わらない。神は常に愛である。神ご自身においては交わりであり、三位一体の一致である。そして神のすべての言葉と業は交わりへと向けられている」

- 「私は、神が私たちのために御子を与え、限りない愛を示されたその愛に、すべての人が包まれていると感じてほしい。すべての人に、キリスト者であることの喜びを感じてほしい」

- 「一方で、信仰とは神との極めて個人的な交わりであり、私の最も内奥に触れ、生ける神の前に絶対的な直接性をもって私を置き、神と語り、神を愛し、神と交わりに入ることを可能にするものである」

- 「すべての世代は共通善を進めようとするとき、新たに問わなければならない。『政府が市民に合理的に課すことのできる要件とは何か、それはどこまで及ぶのか。道徳的ジレンマは何の権威に訴えることで解決できるのか』と」

- 「キリスト教信仰は、神が私たちに語りかけ、人となり、死に、復活するという選びを、特定の場所と特定の時において行われた聖なる出来事の土壌から切り離されることは決してない」

- 「美を取り去ろうとする理性のあり方は貧弱なものとなり、それは盲目の理性である」

- 「もし教皇が、自らがもはや肉体的、心理的、霊的にその職務を果たすことができないと明確に認識したならば、辞任する権利があり、場合によっては義務さえもある」

- 「もし16世紀の偉大な宣教師たちが、洗礼を受けない者は滅びると確信していたのが事実であるならば――そしてそれが彼らの宣教への情熱を説明するものであるならば――第二バチカン公会議以後のカトリック教会において、その確信は明確に放棄された」

- 「事実、神は変わらない。神はご自身に忠実である」

- 「人間は無限を必要としていることを理解しなければならない。もし神がそこにおらず、無限が手に入らないならば、人間は自らの楽園を作り出し、『無限』の外観を与えるが、それは偽りでしかない」

- 「確かに、ガチョウに可能な限り大きな肝臓を作らせるように強制的に餌を与えたり、ニワトリを詰め込み過ぎて鳥の姿の戯画と化させたりするような、被造物を工業的に利用するやり方は、生き物を商品に貶めるものであり、聖書に見られる相互性の関係に実際には反しているように思われる」

- 「典礼とは、実際には私たちが教会の広大な信仰と祈りの中へと導き入れられる出来事である。そしてこれが、初期のキリスト者たちが東、すなわち昇る太陽の方向に向かって祈った理由であり、それは再臨のキリストの象徴であった」

- 「私たちの心に、そしてあなたがた一人ひとりの心に、常に主が近くにおられるという喜びに満ちた確信がありますように。主は私たちを見捨てず、近くにおられ、愛をもって包んでくださるのです」

- 「家庭という単位は、教育の過程にとって、そして個人と国家の発展にとって根本的なものである。ゆえに、家庭を促進し、社会の結束と対話を助ける政策が必要とされる」

- 「司祭にとって大切なのは、小教区において人々が自分を信頼しているのを知り、その信頼に加えて、自らの弱さを赦してくれる寛大さを体験することである」

- 「悪の支配に対する対抗力は、第一に、いかなる悪の力よりも常に大いなる、イエス・キリストの神人としての愛の中にのみ存在し得る」

- 「自由の名のもとに、権利と義務の間には相関関係が存在しなければならない。すなわち、すべての人は他者との関係に入ることによって生じる自らの選択に対して責任を負うよう求められている」

- 「私は、通常、未来を決定するのは創造的少数者であると言いたい。そしてこの意味において、カトリック教会は自らを創造的少数者と理解しなければならない。なぜならその価値の遺産は過去のものではなく、非常に生きていて現代においても関連性を持つ現実だからである」

- 「神を単なる不可解で侵しがたい意志主義の中に押しやるとき、神はより神的になるのではない。むしろ真に神的な神とは、自らをロゴスとして啓示し、ロゴスとして私たちのために愛をもって行動し、今もなお行動し続ける神である」

- 「私にとって、神の慈しみという考えがますます中心的で支配的になっていることは、『時のしるし』の一つである」

- 「私たちが教会における悪について沈黙してはならないのと同様に、キリスト教信仰が何世紀にもわたって描き出してきた偉大で輝かしい善と純粋さの道についても沈黙してはならない」

- 「簡単に言えば、人は自分が持っていないものを与えることはできない。つまり、もし私たち自身が聖霊に近くなければ、聖霊を効果的に伝えたり、聖霊を感じ取れるようにすることはできない」

- 「私たちがどれほど必要としていることか。教会においても社会においても、聖なるものの美の証人、真理の輝きの証人、そしてキリストとの生きた関係から生まれる喜びと自由の証人を」

- 「真理は私たちに触れる。私たちはこの触れ合いによって導かれようとする」

- 「教会は自ら作り出したものではなく、神によって創造され、絶えず形づくられている。そのことは秘跡、特に洗礼において表現されている。私は事務的な行為によってではなく、この秘跡の助けによって教会に入るのである」

- 「進化の法則や心理学、社会学から倫理を構築しようとする試みは、結局のところ単に不十分なものとなる」

- 「すべての道徳問題が中絶や安楽死と同じ道徳的重みを持つわけではない。戦争の遂行や死刑の適用については、カトリック信徒の間でも正当な意見の相違があり得る。しかし中絶と安楽死についてはそうではない」

- 「私の弱点の一つは、おそらく統治や決断における決断力の乏しさであった」

- 「神はご自身の教会を導き、常に保ち、とりわけ困難な時代においてそうしてくださる。私たちはこの信仰のまなざしを決して失ってはならない。それこそが教会と世界の歩む道についての唯一の真のまなざしである」

- 「平和の神よ、あなたの平和をこの暴力に満ちた世界にもたらしてください。すべての人々の心に平和を、そして地上の国々の間に平和を」

- 「私たちは彼から、苦しみと自己の奉献こそが、現代において私たちに必要な本質的な贈り物であることを学ぶことができる」

- 「私はそれを最良の意味でのサイエンス・フィクションと呼びたい。それは私たちが真の知識に到達しようとするためのビジョンや予想であるが、実際には現実に近づこうとする想像にすぎない」

- 「神のもとへ私たちを引き寄せるのは慈しみであり、神の御前で私たちを震えさせるのは正義である」

- 「思慮深さとは、責任を受け入れることを拒んだり、決断を先延ばしにすることを意味しない。それは、進むべき道を責任をもって熟慮したうえで、共同の決断に取り組むことを意味する」

- 「成熟した信仰は流行や最新の新奇さに追随するものではない」

- 「実際、私はむしろ教授であり、霊的な問題について思索し、仲介する者である。実務的な統治は私の得意とするところではなく、これは確かに弱点である。しかし私は自分を失敗者だとは思っていない。8年間、私は自分の務めを果たした」

- 「近代の積極的側面は、いささかの留保もなく認められるべきである。人類に開かれた驚くべき可能性と、私たちに与えられた人間性の進歩に、私たちは皆感謝している」

- 「カトリックの伝統は、正しい行為を規定する客観的規範は、啓示の内容から切り離しても理性によって到達可能であると主張している」

- 「独身制は強制の問題ではない。司祭は自らの意思でそれを受け入れるときにのみ叙階される」

- 「私は、自分が成すべきことをすべて自力ではできないと悟った。そこで、ほとんど必然的に自らを神の御手に委ね、イエスに信頼するしかなかった。彼についての本を書いている間、私は古く深い友情によって彼と結ばれていると感じた」

- 「私は『私』と『私たち』の両方を用いる。なぜなら多くの事柄において、私は単にヨーゼフ・ラツィンガーに思い浮かんだ考えを表しているのではなく、教会の交わりの共同生活から語っているからである」

- 「私もまた、この短い在位の間に平和の人でありたいと願っている」

- 「『解放の神学』という用語が、非常に肯定的な意味で解釈できるとしても、私たちにどれほど役立つかは分からない。重要なのは、教会が根本的に寄与する共通の理性であり、それは常に、公的生活と私的生活の双方における良心の形成を助けなければならない」

- 「私たちを導き、真理と善へと引き寄せる裁き主なる神の御前において、これは大きな責任である。この意味において、教会は悪を暴き、神の善を現し、神の真理を現すこと、そして私たちが渇き求める真に無限なるものを現すことをしなければならない」

- 「新しい教皇は、自らの務めが世界の人々の前にキリストの光を輝かせることであると知っている。それは自分自身の光ではなく、キリストの光である」

- 「人工知能とは、明らかに意識を持つ主体から伝達された知性であり、装置の中に置かれた知性である。それは実際には、その装置の人間の創造者の知性に明確な起源を持っている」

- 「何よりもまず、苦しみを抱え、正しい生き方を見出そうとするこれらの人々に対して大きな敬意を払わなければならない。一方で、同性愛者の結婚という一種の法的形態を作り出すことは、実際にはこれらの人々を助けることにはならない」

- 「教会は政治的な権力ではない。政党でもない。しかしそれは道徳的な力である」

- 「私たちの地球は私たちに語りかけている。生き延びたいのであれば、その声に耳を傾け、そのメッセージを解読しなければならない」

- 「宗教の声を沈黙させるか、少なくとも純粋に私的な領域に追いやろうと主張する者たちがいる」

- 「主が不十分な手段によっても働き、行動できるという事実は私を慰める。そして何よりも、私はあなた方の祈りに自らを委ねる」

- 「クリスマスのような祭りの公的な祝賀は、それが他の宗教や無宗教の人々を何らかの形で傷つけるかもしれないという疑わしい考えから、抑制されるべきだと主張する者たちがいる」

- 「親愛なる兄弟姉妹の皆さん、偉大なヨハネ・パウロ二世の後に、枢機卿たちは私を選びました――主のぶどう園における一人の質素で謙遜な働き手にすぎない私を」

- 「私たち皆が参加すべき典礼における真の『行為』は、神ご自身の行為である。これこそがキリスト教の典礼における新しく、そして独自な点である。神ご自身が行動し、本質的なことをなさるのである」

- 「私たちは職業においても、人間的側面を正しく発展させることに注意を払わなければならない。他者を尊重し、他者への配慮を持つことが、自分自身への最良の配慮となるのである」

- 「芸術は根源的なものである。科学において表現される理性だけでは、人間にとって現実への完全な答えとはなり得ないし、人間が表現できるもの、表現したいもの、表現しなければならないものすべてを語ることはできない。神はこれを人間の中に備えられたのだと思う。芸術は科学と並んで、神が人間に与えた最高の贈り物である」

- 「私の孤独という神話は、私を笑わせる」

- 「私たちは、確実なものを何ひとつ認めず、自らのエゴと欲望を最高の目標とする相対主義の独裁へと進みつつある」

- 「教会が女性に司祭叙階を授与する権利を持たないと確信しているという事実は、今や一部の人々によってヨーロッパ憲法と両立しないと見なされている」

- 「神が男と女を一つにするために創造されたことは本質的であり、それは聖書の最初の章に記されている。したがって、たとえ私たちの文化が、人間関係、すなわち男女関係の本質的な形としての結婚に反しているとしても、私たちの本性は常に存在しており、それを理解しようとすれば理解できると私は思う」

- 「私の計画は、はっきりとした家庭への願望にまで進むことはなかった」

- 「私は辞任の文書を書いた。正確にいつかは言えないが、せいぜい二週間前であった。その文書をラテン語で書いたのは、これほど重要なことはラテン語で行うべきだからである。さらに、ラテン語は私がより適切に書ける言語でもある」

- 「同性愛者の特定の傾向それ自体は罪ではないが、それは多かれ少なかれ本来的に道徳的悪へと向かう傾向であり、そのためこの傾向自体は客観的に秩序を欠いたものと見なされなければならない」

- 「福音は人を清め、新たにする。それは、信徒の共同体が真理のうちに神の恵みを聞き入れ、愛のうちに生きるところで実を結ぶ。これが私の信仰であり、これが私の喜びである」

- 「人権には当然、宗教の自由が含まれなければならない。それは、個人的でありながら共同体的でもある次元の表現として理解されるべきものである。この視点は、人間の統一性を浮かび上がらせつつ、市民としての次元と信仰者としての次元とを明確に区別する」

- 「一方的な決定の道ではなく、対話の道を選びなさい」

- 「教会の『私たち』の中に、典礼の『私たち』の中にいることが重要である」

- 「私たちは、苦しみを抱え、正しい生き方を見出そうとするこれらの人々に対して、大いなる尊敬を払わなければならない。しかし一方で、同性愛婚のような法的形態を作り出すことは、実際にはこれらの人々を助けることにはならない」

- 「第二バチカン公会議の改革によって促進された寛容と自由の尊重という原則は、今日では操作され、誤って行き過ぎた形にまで拡大されている」

- 「人類に開かれた新しい可能性を喜ぶ一方で、そこから生じる危険も見ており、私たちはそれをいかに克服できるか自らに問わねばならない」

- 「信仰の乱用には、正確に抵抗しなければならない」

- 「神学の重要な役割は、宗教を理性に結びつけ、理性を宗教に結びつけておくことである。両方の役割は人類にとって本質的に重要である」

- 「教会は常にヨーロッパ生活の古い伝統的構造をさらに放棄しつつあり、そのために姿を変え、自らの内部で新しい形を生きていることは明らかである。最も明白なのは、ヨーロッパにおける脱キリスト教化が進行しており、社会の構造からキリスト教的要素がますます消えつつあるということである」

- 「十字架は、言葉によるのではなく、極めて根源的な行為によって私たちの存在を承認するものである。それは神が肉となり、この肉が深く貫かれるほどに徹底された行為であり、神にとっては御子が受肉し死に至るに値するものであった」

- 「今日、人間は自らの存在の基盤である地球を破壊しうることを、私たちは皆見ている」

- 「ラテンアメリカにおいて、キリスト教が単に理性の事柄であるだけでなく、心の事柄でもあることが非常に重要である」

- 「いずれにせよ、動物は私たちに委ねられており、好き勝手に扱えるものではないことが分かる。動物もまた神の被造物である」

- 「政治は根本的に道徳的営みであるべきなので、その意味において教会は政治について語るべきことを持っている」

- 「キリストの体と血の聖体の犠牲は、あらゆる時代における教会という神秘の体の成員の中において、主の受難が続いているという神秘を抱きしめている」

- 「私にとって、司祭たちと共にいることは大きな喜びである。結局のところ、ローマの司教はすべての司祭の司教であり、兄弟である。その務めは、兄弟たちを信仰において堅固にすることである」

- 「人命が関わるところでは、常に時間は限られている。にもかかわらず、世界は『大きすぎて潰せない』とされる金融機関を救済するために、政府が膨大な資源を引き出すのを目撃してきた」

- 「神の怒りとは、私が神である愛に反する生き方をしているという言い方である。神から離れ、善から離れて生き始める者は誰であれ、自らの人生を怒りへと向けているのである」

- 「主が暗い日々にあっても私たちの内に御自らの光を生じさせてくださり、私たちが他者のための光となり、この世とこの世の生活を照らすことができるようにと祈る」

- 「すべての人々に福音を届けること、そしてユダヤ人にとっても理解できるようにすることは、絶対的に重要である」

- 「支配的な考え方は、教会は法の教会ではなく愛の教会であるべきであり、罰してはならないというものであった。こうして、罰が愛の行為となり得るという意識は消滅した。このことは、非常に善良な人々の間にさえ、奇妙な心の暗さをもたらした」

- 「教会の信条に基づいた明確な信仰を持つことは、今日ではしばしば原理主義と呼ばれる。一方で、あらゆる教えの風に翻弄され流される相対主義こそが、現代の基準において唯一受け入れられる態度のように見える」

- 「教会を愛することはまた、困難で試されるような選択をする勇気を持つことであり、常に自分自身の利益ではなく教会の善を前に置くことである」

- 「聖体における主の秘跡的現存は、私たちにとって本質的な贈り物であり、他者を愛し他者のために働く可能性をも与えてくれることが分かる」

- 「20世紀、ドイツとヨーロッパの歴史における最も暗い時代に、ネオ異教主義から生まれた狂気の人種差別的イデオロギーが、ヨーロッパのユダヤ人を絶滅させようとする体制による計画的かつ体系的な試みに至った。その結果は、歴史にショアー(ホロコースト)として刻まれている」

- 「私はもはや教会を治める権能を職務として振るうことはない。しかし祈りの奉仕において、いわば聖ペトロの領域の中に留まり続ける。教皇として私がその名を担った聖ベネディクトは、この点で私にとって大いなる模範である。彼は、能動的であれ受動的であれ、神の業に全く属する生き方を私たちに示した」

- 「私たちが生き延びたいのであれば、創造とこの地球の内的な法則を尊重し、それを学び、従わなければならない」

- 「私には、政治や経済の領域でさえも道徳的責任を必要としていることを再発見することが必要に思える。そしてそのための力は存在している。この責任は人間の心に生まれるものであり、最終的には神の現存の有無に関わっている」

- 「自由とはリベラリズムや恣意性ではなく、それは結びついており、大いなる愛と連帯、そして一般的に善という価値によって規定されている」

- 「すべての偉大な芸術作品、大聖堂――ゴシックの大聖堂や壮麗なバロック教会――は、神の光り輝くしるしであり、したがって真に神の現れ、神の顕現である」

- 「聖体の犠牲の現実は常にカトリック信仰の中心にあった。16世紀に疑問が投げかけられたが、キリストにおける私たちの義認を背景に、トリエント公会議において荘厳に再確認された」

- 「感情がもはや顧みられない技術の世界の厳しさの中で、救いをもたらす愛への希望が育っている。それは無償で、惜しみなく与えられる愛である」

- 「私は、使徒が到達したところから出発する」

- 「すべての国家は、自国民を重大かつ持続的な人権侵害から、そして自然であれ人為的であれ人道的危機の結果から守るという第一の義務を負っている」

- 「信仰とは思索の産物ではなく、また自分自身の存在の深みに入り込もうとする試みでもない」

- 「私たちには恩寵と赦しが必要である」

- 「今日、私もまた、ヨハネ・パウロ二世が示した決定的な指針に従い、ユダヤ人との関係改善と友好の道を歩み続ける意志を改めて表明したい」

- 「今日、私には、倫理は経済に外在するものではなく、技術的な事柄として経済がそれ自体で機能し得るものでもないことが明らかに思える。むしろ倫理は経済そのものの内的原理であり、連帯と相互責任という人間的価値を考慮しなければ経済は機能しない」

- 「聖人たちに目を向けるならば、それは神が歴史を通り抜けた偉大な光の航跡であり、そこに何千年もの間生き続ける善の力を見ることができる。そこにはまさに光から生まれた光がある」

- 「私たちはキリストによって形づくられ、変えられることを受け入れ、破壊する者の側から救う者の側へと絶えず移り続ける」

- 「神は遠い存在ではない。神は『インマヌエル』、すなわち『我らと共におられる神』である。神は見知らぬ者ではなく、顔を持っておられる。その顔こそイエスの顔である」

- 「歴史的な文書、過去の文書の中においても生ける神の言葉を理解することを学ぶことが重要である。すなわち祈りのうちに入り、聖書を神との対話として読むことである」

- 「ショアーにおいて示された男女や子どもへの憎悪と侮蔑は、神に対する、そして人類に対する罪であった」

- 「危険が大きいとき、人は逃げてはならない」

- 「キリストはイスラエルのメシアでもあるというのが私たちキリスト者の確信である。ユダヤ人とキリスト者が神の民として一つにされるのが、いつどのようにして起こるのかは、確かに神の御手の内にある」

- 「共同体の生活は、国内的にも国際的にも明らかに示している。権利の尊重とそれに伴う保障は共通善の尺度であり、それによって正義と不正、発展と貧困、安全と紛争の関係を評価することができる」

- 「厳密な意味での宗教間対話は、自らの信仰をかっこに入れておかない限り不可能である」

- 「教会は、個々のキリスト者をイエス・キリストとの出会いへと導き、秘跡においてキリストの現存の中へと連れて行かなければならない」

- 「キリストの血の注ぎ出しこそが、教会の生命の源である」

- 「愛する者は、愛する相手と分かち合いたいと願う。彼らは愛する者と一つになりたいと願う。そして聖書は、イエス・キリストにおいて頂点に達した神の民への大いなる愛の物語を私たちに示している」

- 「正しい意味でのライシテ(政教分離)は、宗教の自由を保障する。国家は宗教を押し付けるのではなく、宗教に市民社会に対する責任を果たす場を与え、したがって宗教が社会を築き上げる要素となることを認める」

- 「主は私のそばに、多くの人々を置いてくださった。彼らは寛大さと神と教会への愛をもって私を助け、私に寄り添ってくれた」

- 「自ら感じたことのないことについて語ることはできない」

- 「ドイツには確立され、設備の整ったカトリック教会があるが、そこで働くカトリック信徒の多くは、教会を労働組合のように扱っている。彼らにとって教会は単なる雇用主にすぎない」

- 「枢機卿たちは、主のぶどう園における一人の素朴で謙遜な労働者である私を選んだ」

- 「アフリカの生活の基盤、その希望と安定の源が、離婚、中絶、売春、人身売買、そして避妊思想によって脅かされていることは、大きな懸念である」

- 「教会の伝統的な教えこそが、HIV/AIDSの拡散を防ぐ唯一の確実な方法であることが証明されている」

- 「両者は互いに必要としている。不可知論者は知らないことに満足してはならず、信仰の大いなる真理を探し求めなければならない。一方、カトリック信者もまた、信仰を持つことに満足してはならず、常に神を探し求め続けなければならない。そして他者との対話において、カトリック信者は神についてより深く学ぶことができる」

- 「今日、私たちは改めて学ばなければならない。罪人への愛と被害を受けた人への愛は、可能で適切な形で罪人を罰する時に正しく釣り合うのである」

- 「ラテンアメリカ、そして他の地域においても、多くのカトリック信者の間に、個人的道徳と公的道徳の間のある種の分裂が見られる」

- 「環境保護に費用が伴うのであれば、それは各国の発展段階の違いと将来世代への連帯の必要性を十分に考慮しつつ、公正に分配されるべきである」

- 「真の友は私たちに挑戦を与え、私たちが旅路において忠実であるよう助けてくれる」

- 「今日、私たちは彼の遺骸を不死の種として大地に葬る。私たちの心は悲しみに満ちているが、同時に喜びに満ちた希望と深い感謝にも満たされている」

- 「市民社会や民主主義の仕組みにふさわしい行動規範を、そのまま単純に教会に適用することはできない」

- 「何世紀にもわたり、チェコ共和国、すなわちその領土は文化交流の場であり続けてきた」

- 「地球の声に従うことは、刹那の欲望よりも、私たちの未来の幸福にとってより重要である」

- 「教会は現実化し、真の自由と平和の理念を求める私たちの闘いにおいて、公的な議論に存在しなければならない」