「人の情は、昔も今も、どの国でも同じであり、言葉の表現こそ違っても、仁義や五常の教えがまったく存在しない国はない」

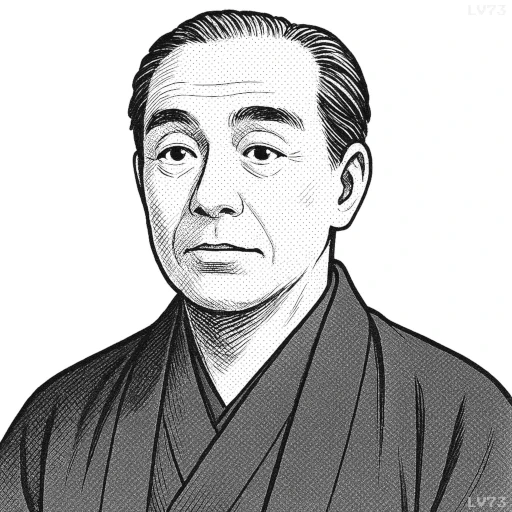

- 1835年1月10日~1901年2月3日(66歳没)

- 日本出身

- 思想家、教育者、著述家、啓蒙運動の先導者、慶應義塾の創設者

原文

「人情は古今万国一様にて、言葉の唱へこそ違へ、仁義五常の教へなき国はなし」

現代語訳

「人の情は、昔も今も、どの国でも同じであり、言葉の表現こそ違っても、仁義や五常の教えがまったく存在しない国はない」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、人間の基本的な感情や道徳心は、時代や国を問わず普遍的であるという福沢諭吉の国際的・人間的視点を表したものである。「仁義五常」とは、儒教における道徳規範である仁・義・礼・智・信を中心とする教えであり、ここでは人間として守るべき倫理の総称として用いられている。

福沢は、西洋と東洋、日本と外国を対立的に見るのではなく、すべての人間に共通する本質=人情を重視し、その上に文明や文化の違いがあるだけだと考えていた。つまり、文明の形式や宗教、制度が異なっても、親を思い、友を信じ、善を求める心はどこにでもあるという、極めて開かれた人間観がここに示されている。

この思想は、現代のグローバル社会においても有効であり、異文化理解や国際協調の基礎となる。表面的な違いではなく、共通する人間性に目を向けることが、対立ではなく対話を生む出発点となる。福沢のこの言葉は、ナショナリズムや偏見を超えた、普遍的人間理解の精神を強く示す名言である。

「福沢諭吉」の前後の名言へ

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!