「学者は安逸に満足してはならない。粗末な衣食にも耐え、暑さ寒さを恐れず、米を搗くことも薪を割ることもできなければならない。学問は米を搗きながらでもできるものだ」

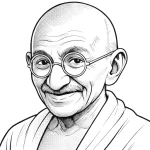

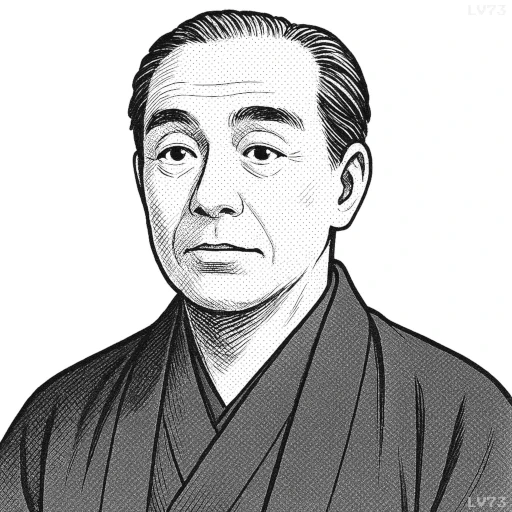

- 1835年1月10日~1901年2月3日(66歳没)

- 日本出身

- 思想家、教育者、著述家、啓蒙運動の先導者、慶應義塾の創設者

原文

「学者小安に安んずるなかれ。粗衣粗食、寒暑を憚らず、米も搗く可し、薪も割る可し。学問は米を搗きながらも出来るものなり」

現代語訳

「学者は安逸に満足してはならない。粗末な衣食にも耐え、暑さ寒さを恐れず、米を搗くことも薪を割ることもできなければならない。学問は米を搗きながらでもできるものだ」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、学問を志す者は苦労を厭わず、質素な生活の中でも学び続けるべきだという福沢諭吉の厳格な姿勢を示している。彼は、学者が物質的な快適さや特権に安住し、社会から乖離してしまうことを戒め、実生活と学問との両立を説いた。

「小安に安んずるなかれ」とは、目先の安逸や小さな満足に浸るなという警告である。米を搗く、薪を割るという労働は、当時の生活の中でも重労働に属するが、それすらも厭わずにこなすべきだというのは、学問を「生の中で続ける実践」と位置づけているからである。つまり、知識は机上だけでなく、労苦の中でも深められるという考え方である。

現代においても、働きながら学ぶ人々、経済的困難の中で学問を続ける学生がいる。この言葉は、境遇を言い訳にせず、努力と意志によって知を深めるべきだという励ましとなる。福沢は、学問を特権階級の装飾品ではなく、すべての人が実践できる力であると捉えていたのである。

「福沢諭吉」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!