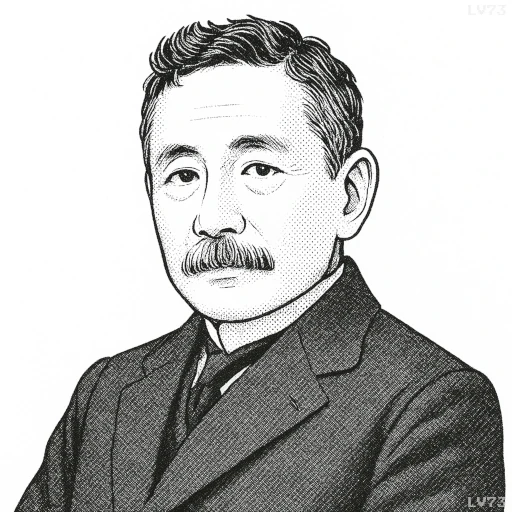

「人の難儀を救うのは美くしい詩人の義務である」

- 1867年2月9日~1916年12月9日(49歳没)

- 日本出身

- 小説家、評論家、英文学者

原文

「人の難儀を救うのは美くしい詩人の義務である」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、詩人が単なる美辞麗句を紡ぐ存在ではなく、苦しむ人々を救う使命を負っているという考えを示している。ここでいう「救う」とは必ずしも物質的援助に限らず、言葉や表現を通して人の心を支え、希望を与える行為を含む。詩人は社会の現実から遊離してはならず、むしろ人々の苦難に寄り添い、それを昇華させて美と感動に変える責務があるという視点である。

この発想の背景には、明治期の文学観の変化がある。当時の日本文学は、西洋文学の影響を受けながら、芸術性と社会的使命の両立が模索されていた。夏目漱石も、芸術は自己表現のみにとどまらず、人間や社会への洞察を通じて価値を生み出すべきだと考えていたと推測できる。この言葉は、芸術家を社会的責任から切り離す風潮への警鐘でもあった。

現代においても、詩人や作家はSNSや出版を通じて社会的影響力を持つ存在である。災害や社会問題の際に、心を励ます詩や文章が人々の支えになる例は多い。美しい言葉は慰めであり、行動のきっかけともなり得る。この言葉は、表現者がその力をどのように使うかという倫理的課題を今なお問いかけている。

「夏目漱石」の前後の名言へ

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!