「二十世紀の会話は巧妙なる一種の芸術である。出ねば要領を得ぬ。出過ぎるとはたかれる」

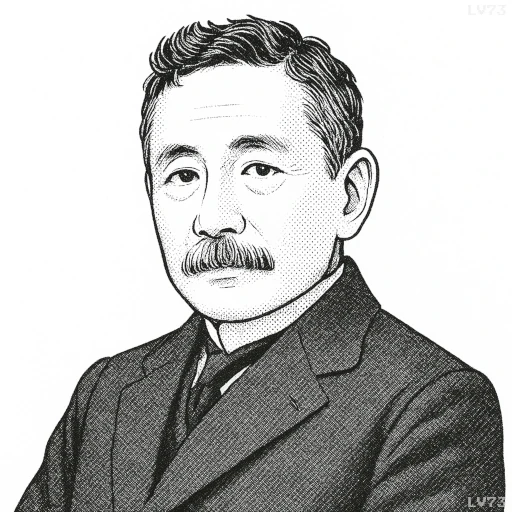

- 1867年2月9日~1916年12月9日(49歳没)

- 日本出身

- 小説家、評論家、英文学者

原文

「二十世紀の会話は巧妙なる一種の芸術である。出ねば要領を得ぬ。出過ぎるとはたかれる」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、近代社会における会話は微妙な駆け引きと高度なバランス感覚を要する芸術のようなものであり、発言しなければ存在感を示せず、逆に出しゃばり過ぎれば反感を買うという人間関係の難しさを表している。漱石は、会話を単なる言葉のやり取りではなく、社会的評価や人間関係の力学が絡む繊細な行為として捉えている。

明治期の日本は、社交の場や知識人同士の議論が盛んになり、西洋的な礼儀作法や会話術が重視されるようになった時代であった。その中で、沈黙は無能と見なされ、過度の発言は無礼と取られるという、表現と抑制の間の微妙な線引きが求められた。漱石は、この均衡を取る難しさを「芸術」と形容し、現代的な人間関係の本質を捉えている。

現代においても、この言葉は職場の会議やSNSでの発言にそのまま当てはまる。何も言わなければ影が薄くなり、言い過ぎれば批判や炎上を招く。漱石のこの洞察は、時代を超えて、発言のタイミングと分量を見極める重要性を教えている。

「夏目漱石」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!