「教育と名くる汽車がかかって、理性の階段を自由に上下する方便が開けないと、御互の考は御互に分らない」

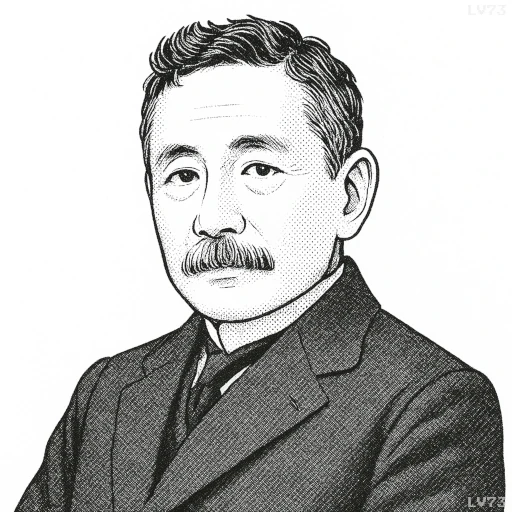

- 1867年2月9日~1916年12月9日(49歳没)

- 日本出身

- 小説家、評論家、英文学者

原文

「教育と名くる汽車がかかって、理性の階段を自由に上下する方便が開けないと、御互の考は御互に分らない」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、教育の重要性を比喩的に語ったものである。「教育と名くる汽車」とは、教育を社会や人間の思考を運ぶ列車にたとえている。ここでいう「理性の階段」とは、論理的思考や理解の段階的な積み上げを指す。教育という「汽車」が運行し、誰もが理性の階段を自由に行き来できるようにならなければ、人々は互いの考えを正しく理解することができない、という主張である。

歴史的背景として、この視点は近代教育制度の拡充期に現れた。近代以前、人々の間には階層や教育機会の格差が大きく存在し、その結果、思想や価値観の共有が難しかった。明治以降の日本では、識字率や論理的思考力を広めることが、国民同士の意思疎通と国家の発展に直結すると考えられていた。

現代においても、この指摘は有効である。教育がなければ、情報格差や論理的理解の差によって社会的分断が深まる。逆に、質の高い教育を通じて人々が理性という共通基盤を持てば、異なる立場や意見を持つ者同士でも対話と理解が可能になる。この言葉は、教育を単なる知識の伝達ではなく、人々を結びつける交通手段として捉える鋭い洞察を示している。

「夏目漱石」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!