「或人は十銭を以て一円の十分一と解釈し、或人は十銭を以て一銭の十倍と解釈すと。同じ言葉が人に依って高くも低くもなる」

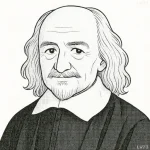

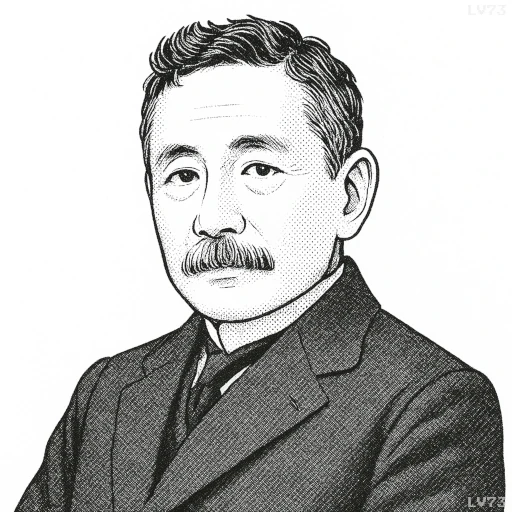

- 1867年2月9日~1916年12月9日(49歳没)

- 日本出身

- 小説家、評論家、英文学者

原文

「或人は十銭を以て一円の十分一と解釈し、或人は十銭を以て一銭の十倍と解釈すと。同じ言葉が人に依って高くも低くもなる」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、同じ事実や数字であっても、人の立場や視点によって価値や意味が全く異なることを示している。十銭という金額は、一円を基準にすればわずかな額だが、一銭を基準にすれば大きな額になる。同様に、同じ言葉でも、受け取る人の経験や関心、状況によって評価が高くも低くも変わる。

背景には、夏目漱石の相対的価値観への洞察がある。明治期の日本は貨幣制度や経済感覚が急速に変化しており、人々の価値判断に幅があった。また、漱石は文学や日常会話の中で、同じ表現が人によって全く異なる印象を与えることを観察し、この比喩を用いて説明している。

現代においても、この考えは情報の受け止め方や評価の多様性に通じる。例えば、ある発言が一方の人には励ましと映っても、別の人には批判として響くことがある。同じ事実や言葉であっても、その意味は固定されず、受け手の立場や尺度によって自在に変化するという、この言葉は人間社会の相対性を端的に表している。

「夏目漱石」の前後の名言へ

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!