「あらゆる芸術の士は人の世を長閑にし、人の心を豊かにするが故に尊とい」

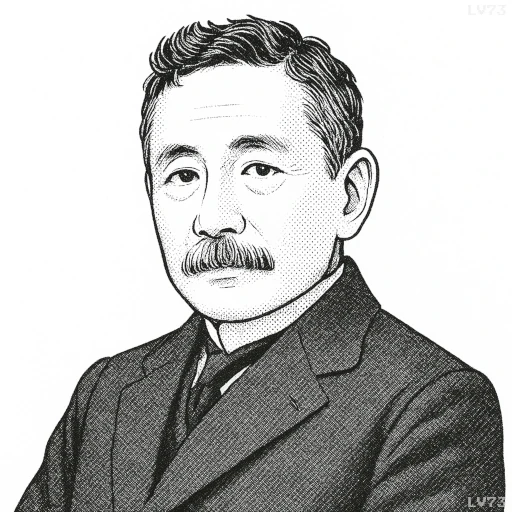

- 1867年2月9日~1916年12月9日(49歳没)

- 日本出身

- 小説家、評論家、英文学者

原文

「あらゆる芸術の士は人の世を長閑にし、人の心を豊かにするが故に尊とい」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この言葉は、芸術家は社会を穏やかにし、人々の心を潤す存在であるために尊いという芸術観を示している。ここでいう「芸術の士」は、画家や音楽家、作家など、創作を通して人間の感情や想像力を広げる者全般を指す。彼らの活動は、単なる娯楽ではなく、社会の空気を和らげ、精神的な豊かさを育む役割を担っている。

背景には、夏目漱石が文学や芸術の公共的価値を重視していた姿勢がある。明治期の日本は近代化の波に揺れ、経済や軍事が重視される一方で、精神的な豊かさが軽視されがちだった。漱石はその中で、芸術こそが人間性を保ち、社会の均衡を取る力であると考えていた。

現代においても、この考えは文化活動や創作の意義を肯定するものとして有効である。例えば、音楽や文学、絵画は、忙しい日常の中で心を落ち着かせ、人生に彩りを与える。芸術家の存在は経済的価値だけで測れず、人々の精神的健康や社会の調和に寄与する点で、今なお尊いものである。

「夏目漱石」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!