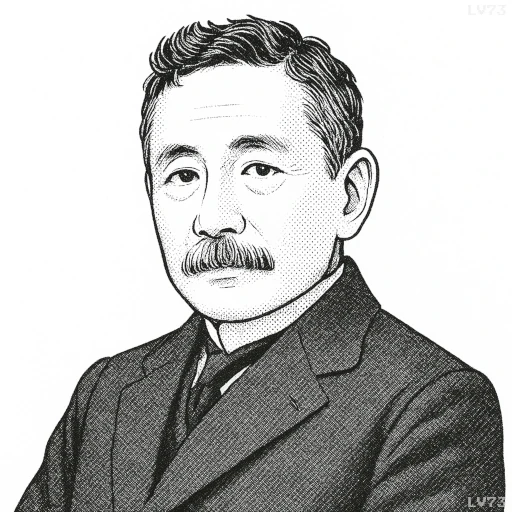

夏目漱石

- 1867年2月9日~1916年12月9日(49歳没)

- 日本出身

- 小説家、評論家、英文学者

人物像と評価

夏目漱石は、明治から大正にかけて活躍した日本の小説家であり、近代日本文学の礎を築いた人物である。

代表作に『吾輩は猫である』『坊っちゃん』『こころ』などがあり、鋭い人間観察と社会批評を織り交ぜた作風で知られる。

彼は英文学者としても活動し、西洋文学の影響を受けつつ、日本的感性を融合させた独自の文体を確立した。

また、心理描写において深い洞察を示し、近代人の孤独や葛藤を描き出した点が高く評価される。

一方で、その作品には暗く内省的な側面も多く、読者に重苦しさを与えるとの批判も存在する。

また、道徳や人間性に関する議論を作中に盛り込みすぎるため、物語のテンポを損なうとの指摘もある。

それでもなお、漱石の文学は日本語表現の精緻さと思想性の高さにおいて不朽の価値を持ち、今日に至るまで幅広く読まれ続けている。

引用

- 「愛嬌と云うのはね、ーー自分より強いものを斃す柔かい武器だよ」

- 「愛の対象は玩具である。神聖なる玩具である」

- 「愛は堅きものを忌む。凡ての硬性を溶化せねば已まぬ」

- 「愛は贅沢である。美なるものの外には存在の価値を認めぬ」

- 「愛は瞥見の下に成立す。しかし愛の結果は必ずしも受合わず」

- 「愛は偏狭を嫌う、又専有をにくむ。愛したる二人の間に有り余る情を挙げて、博く衆生を潤おす」

- 「愛は尤も真面目なる遊戯である。遊戯なるが故に絶体絶命の時には必ず姿を隠す。愛に戯むるる余裕ある人は至幸である」

- 「新らしく生きたものを拵え上げた自分は、其償いとして衰えて行かなければならない」

- 「当り障りのない答は大抵の場合に於て愚な答である」

- 「危うきに臨めば平常なし能わざる所のものを為し能う。之を天佑という」

- 「あやふやな柔術使は、一度往来で人を抛げて見ないうちはどうも柔術家なる所以を自分に証明する道がない。弱い議論と弱い柔術は似たものである」

- 「あらゆる芸術の士は人の世を長閑にし、人の心を豊かにするが故に尊とい」

- 「あらゆる神聖な労力は、みな麺麭を離れている」

- 「あらゆる冒険は酒に始まるんです、そうして女に終るんです」

- 「あるは鬼、あるは仏となる身なり 浮世の風の変るたんびに」

- 「ある人が云う。あまりしとやかに礼をする女は気味がわるい。またある人が云う。あまり丁寧に御辞儀をする女は迷惑だ。第三の人が云う。人間の誠は下げる頭の時間と正比例するものだ」

- 「或人は十銭を以て一円の十分一と解釈し、或人は十銭を以て一銭の十倍と解釈すと。同じ言葉が人に依って高くも低くもなる」

- 「憐れは神の知らぬ情で、しかも神に尤も近き人間の情である」

- 「鋳型に入れたような悪人は世の中にある筈がありませんよ。平生はみんな善人なんです、少なくともみんな普通の人間なんです」

- 「如何に人間が下賤であろうとも、又如何に無教育であろうとも、時として其人の口から、涙がこぼれる程有難い、そうして少しも取り繕わない、至純至精の感情が、泉のように流れ出して来る事を誰でも知ってる筈だ」

- 「いくら自分がえらくても世の中は到底意の如くなるものではない、落日を回らす事も、加茂川を逆に流す事も出来ない。只出来るものは自分の心丈だ」

- 「忙がしい我々は毎日毎日蛇が衣を脱ぐように、我々の過去を未練なく脱いで、ひたすら先へ先へと進む」

- 「偉大な過去を背景に持っている国民は勢いのある親分を控えた個人と同じ事で、何かに付けて心丈夫である」

- 「偉大なる活力の発現は、此活力がいつか尽き果てるだろうとの懸念が籠る。常の姿にはそう云う心配は伴わぬ」

- 「偉大なる理想を有せざる人の自由は堕落であります」

- 「今に人間が進化すると、神様の顔へ豚の睾丸をつけた様な奴ばかり出来て、それで落付が取れるかも知れない」

- 「今の学問と云うものは先へ先へと行く丈で、どこ迄行ったって際限はありゃしない」

- 「今の世で真面目になる事は到底不可能だ。真面目になりかけると世の中がすぐぶち壊してくれる」

- 「今の世の働きのあると云う人を拝見すると、嘘をついて人を釣る事と、先へ廻って馬の眼玉を抜くことと、虚勢を張って人をおどかす事と、鎌をかけて人を陥れる事より外に何も知らない様だ」

- 「今の世はいかに殿下でも閣下でも、ある程度以上に個人の人格の上にのしかかる事が出来ない世の中です」

- 「苟しくも天地の間に一個の漱石が漱石として存在する間は漱石は遂に漱石にして別人とはなれません」

- 「所謂楽は物に着するより起るが故に、あらゆる苦しみを含む」

- 「浮世はウンウン働くものに候」

- 「牛になる事はどうしても必要です。吾々はとかく馬になりたがるが、牛には中々なり切れないです」

- 「嘘は河豚汁である。其場限りで祟がなければ是程旨いものはない。然し中毒たが最後苦しい血も吐かねばならぬ」

- 「運命は神の考えるものだ。人間は人間らしく働けば夫で結構だ」

- 「運命は一重の壁に思う人を終古に隔てると共に、丸い池に思わぬ人をはたと行き合わせる」

- 「運命は丸い池を作る。池を回るものはどこかで落ち合わねばならぬ。落ち合って知らぬ顔で行くものは幸いである」

- 「画工はね、心を描くんじゃない。心が外へ見世を出している所を描くんだから、見世さえ手落なく観察すれば、身代は自ら分る」

- 「偉い人も偉くない人も社会へ頭を出した順序が違う丈だ」

- 「奥山の猿と、学校の教師がからかうには一番手頃である」

- 「恐れないのが詩人の特色で、恐れるのが哲人の運命である」

- 「御互に忙がしい切りつめた世の中に生きているのだから御互に譲り合わなくては不可ない」

- 「良人というものは、ただ妻の情愛を吸い込むためにのみ生存する海綿に過ぎないのだろうか」

- 「夫の怒を利用して、自分の優越に誇ろうとする相手は残酷じゃないか。君、女は腕力に訴える男より遙に残酷なものだよ」

- 「男の情欲を満足させる迄は、女よりも烈しい愛を相手に捧げるが、一旦事が成就すると其愛が段々下り坂になるに反して、女の方は関係が付くと夫から其男を益慕う様になる」

- 「凡そ一時代にあって初期の人は子の為めに生きる覚悟をせねばならぬ。中期の人は自己の為めに生きる決心が出来ねばならぬ。後期の人は父の為めに生きるあきらめをつけなければならぬ」

- 「凡そ天地の間にわからんものは沢山あるが意味をつけてうかないものは一つもない」

- 「凡そ何が気障だって、思わせ振りの、涙や、煩悶や、真面目や、熱誠ほど気障なものはない」

- 「女には大きな人道の立場から来る愛情よりも、多少義理をはずれても自分丈に集注される親切を嬉しがる性質が、男よりも強い」

- 「女の涙に金剛石は殆んどない、大抵は皆ギヤマン細工だ」

- 「女は与えられたものを正しいものと考える。其なかで差し当りのない様に暮らすのを至善と心得ている」

- 「女は如何に思い切った女でも、感情上中途半端なものである」

- 「女は肯定の辞に、否定の調子を寓する霊腕を有している」

- 「女は子供を専領してしまうものだね」

- 「女は装飾を以て生れ、装飾を以て死ぬ。多数の女はわが運命を支配する恋さえも装飾視して憚からぬものだ」

- 「女は只一人を相手にする芸当を心得て居る。一人と一人と戦う時、勝つものは必ず女である。男は必ず負ける」

- 「女は一目見て男を見抜かなければ不可ない」

- 「女らしい所がなくなって仕舞ったのに、まだ女として此世の中に生存するのは、真に怖ろしい生存である」

- 「鏡に対うときのみ、わが頭の白きを喞つものは幸の部に属する人である」

- 「鏡は己惚の醸造器である如く、同時に自慢の消毒器である」

- 「学問は金に遠ざかる器械である」

- 「学問をして金をとる工夫を考えるのは北極へ行って虎狩をする様なものである」

- 「過去の節穴を塞ぎかけたものは現在に満足する。現在が不景気だと未来を製造する」

- 「過去は夢所ではない。炳乎として明らかに刻下の我を照しつつある探照燈のようなものである」

- 「かつては其人の膝の前に跪ずいたという記憶が、今度は其人の頭の上に足を載せさせようとするのです」

- 「家庭的の婦女は家庭的の答えをする。男の用を足す為めに生れたと覚悟をしている女程憐れなものはない」

- 「金や威力や理屈で人間の心が買える者なら、高利貸でも巡査でも大学教授でも一番人に好かれなくてはならない」

- 「金より愛の方が大事じゃありませんか。愛がなければ夫婦の関係は成立しやしないわ」

- 「金を作るにも三角術を使わなくちゃいけないと云うのさーー義理をかく、人情をかく、恥をかく是で三角になる」

- 「神でない以上公平は保てない」

- 「粥も旨い。ビスケットも旨い。オートミールも旨い。人間食事の旨いのは幸福である」

- 「借りた金を返す事を考えないものは幸福なる如く、死ぬ事を苦にせぬものは幸福である」

- 「皮を脱いで、肉を脱いで骨丈で涼みたいものだ」

- 「考える丈で誰が宗教心に近づける。宗教は考えるものじゃない、信じるものだ」

- 「感情を発表せぬ事は日本人程熟練した者はない。第一男抔は泣き度ても泣かない。たまに泣くと男涙だと云う。泣き方に男性女性があるいのは日本許りであろう」

- 「元来意見があって、人がそれに則るのじゃない。人があって、其人に適した様な意見が出て来るのだ」

- 「元来人間は締りのないものだから、はっきりした事はいくら自分の身の上だって、斯うだとは云い切れない」

- 「記憶して下さい。私は斯んな風にして生きて来たのです」

- 「いじらしいのと見縊るのはある場合に於て一致する」

- 「汽車の見える所は現実世界と云う。汽車程二十世紀の文明を代表するものはあるまい」

- 「気の毒とは自我を没した言葉である。自我を没した言葉であるから難有い」

- 「義務心を持っていない自由は本当の自由ではない」

- 「休養は万物の旻天から要求して然るべき権利である」

- 「教育と名くる汽車がかかって、理性の階段を自由に上下する方便が開けないと、御互の考は御互に分らない」

- 「虚栄は恋の仮面を被る。恋をたたき壊わすと、すぐ知れる」

- 「口を糊するに足を棒にして脳を空にするのは二十世紀の常である。不平抔をいうより二十世紀を呪詛する方がよい」

- 「愚にして賢と心得ている程片腹痛い事はない」

- 「芸術家が孤独に安んぜられる程の度胸があったら定めて愉快だろう」

- 「敬慕とは遠慮と評判と未知とが重なり合うとき発生する化物に候」

- 「下宿屋のまずい飯を一日に十返食ったら物足りる様になるか考えて見ろ」

- 「結婚、放蕩、読書三の者其一を択むにあらざれば大抵の人は田舎に辛坊は出来ぬ」

- 「結婚をして一人の人間が二人になると、一人でいた時よりも人間の品格が堕落する場合が多い」

- 「桀紂と云えば古来から悪人として通り者だが、二十世紀は此桀紂で充満して居るんだぜ。しかも文明の皮を厚く被ってるから小憎らしい」

- 「現状は余程の苦痛でなければ変える事を敢てし得ないものである」

- 「現代人は事実を好むが、事実に伴う情操は切棄る習慣である」

- 「現代日本の開化は皮相上滑りの開化である」

- 「恋は一方から云えば煩悶に相違ないが、然し此煩悶を経過しないと自分の存在を生涯悟る事が出来ない」

- 「恋はうつくしかろ、孝もうつくしかろ、忠君愛国も結構だろう。然し自身が其局に当れば利害の旋風に巻き込まれて、うつくしき事にも、結構な事にも、目は眩んで仕舞う」

- 「恋はうれしい、嬉しい恋が積もれば、恋をせぬ昔がかえって恋しかろ」

- 「恋は罪悪ですよ」

- 「交際が多かったり女に惚れられたりして大学者になったものはない」

- 「強情さえ張り通せば勝った気で居るうちに、当人の人物としての相場は遙かに下落して仕舞う」

- 「公正なる人格は百の華族、百の紳商、百の博士を以てするも償い難き程貴きものである」

- 「斯う西洋の圧迫を受けている国民は、頭に余裕がないから、碌な仕事は出来ない」

- 「此所では喜劇ばかり流行る」

- 「吾人の生涯中尤も謹慎すべきは全盛の時代に存す」

- 「事が旨く行って、知らん顔をしているのは、心持が好いが、遣り損なって黙っているのは不愉快で堪らない」

- 「子供さえあれば、大抵貧乏な家でも陽気になるものだ」

- 「古来の豪傑はみんな自力で豪傑になった。人の御蔭で自己が分る位なら、自分の代理に牛肉を喰わして、堅いか柔かいか判断の出来る訳だ」

- 「子を知るは親に若かずと云う。それは間違っている。御互に喰い違って居らぬ世界の事は親と雖ども唐、天竺である」

- 「碁を発明したものは人間で、人間の嗜好が局面にあらわれるものとすれば、窮屈なる碁石の運命はせせこましい人間の性質を代表して居ると云っても差支ない」

- 「細君一人を知って甘んずるのは、進んで自己の発達を不完全にする様なものである」

- 「四角な世界から常識と名のつく、一角を磨滅して、三角のうちに住むのを芸術家と呼んでもよかろう」

- 「自己が主で、他は賓である」

- 「自己に何等の理想なくして他を軽蔑するのは堕落である」

- 「自己の弱点をさらけ出さずに人から利益は受けられない、自己の弱点をさらけ出さずに人に利益を与えられない」

- 「始終接触して親しくなり過ぎた男女の間には、恋に必要な刺戟の起る清新な感じが失われてしまう」

- 「詩人とは自分の屍骸を、自分で解剖して、其病状を天下に発表する義務を有して居る」

- 「自然なんて、どうでもいいじゃないか。此痛切な二十世紀にそんな気楽な事が云って居られるものか」

- 「自然は公平で冷酷な敵である。社会は不正で人情のある敵である」

- 「自然は真空を忌み愛は孤立を嫌う」

- 「自然は真空を忌む如く、人間は平等を嫌う」

- 「自然は固より芸術家のために存在するものではない。けれども自然のうちに芸術を発見するのは芸術家である」

- 「実地を踏んで鍛え上げない人間は、木偶の坊と同なじ事だ」

- 「嫉妬は愛の反面じゃないでしょうか」

- 「実用の二字を冠らせられた時、女はーー美しい女はーー本来の面目を失って、無上の侮辱を受ける」

- 「死に赴くものは生を免かる。死を免かれんとするものは死を見て悪を免かる」

- 「死に突き当らなくっちゃ、人間の浮気は中々已まないものだ」

- 「死ぬか、気が違うか、夫でなければ宗教に入るか。僕の前途には此三つのものしかない」

- 「死ぬのが万物の定業で、生きていてもあんまり役に立たないなら、早く死ぬ丈が賢こいかも知れない」

- 「自分が幸福でないものに、他を幸福にする力がある筈がありません」

- 「自分で勝手な用事を手に負えぬ程製造して苦しい苦しいと云うのは自分で火をかんかん起して暑い暑いと云う様なものだ」

- 「自分で自分の馬鹿を承知して居る程尊とく見える事はない」

- 「自分で自分の鼻の高さが分らないと同じ様に、自己の何物かは中々見当がつき悪くい」

- 「自分に誠実でないものは、決して他人に誠実であり得ない」

- 「自分の器量を下げる所は、誰にも隠したいが、ことに女には隠したい」

- 「自分のしている事が、自分の目的になっていない程苦しい事はない」

- 「自分の所為に対しては、如何に面目なくっても、徳義上の責任を負うのが当然だ」

- 「自分の好いて居る人の悪口などは殊更云って見る事もある」

- 「自分は何うあっても女の霊というか魂というか、所謂スピリットを攫まなければ満足が出来ない」

- 「社会はただ新聞紙の記事を信じている」

- 「社会は冷酷なものだ。内部の罪はいくらでも許すが、表面の罪は決して見逃さない」

- 「趣味は社会の油である。油なき社会は成立せぬ。汚れたる油に回転する社会は堕落する」

- 「純粋な感情程美しいものはない。美しいもの程強いものはない」

- 「正直な者程人には使われ易い」

- 「小人から罵詈されるとき、罵詈其れ自身は別に痛痒を感ぜぬが、其小人の面前に起臥しなければならぬとすれば、誰しも不愉快だろう」

- 「冗談も度を過ごせばいらずらだ。焼餅の黒焦の様なもので誰も賞め手はない」

- 「所詮我々は自分で夢の間に製造した爆裂弾を思い思いに抱きながら、一人残らず、死という遠い所へ、談笑しつつ歩いて行くのではなかろうか」

- 「死を生に変化させる努力でなければ凡てが無益である」

- 「詩を作るより田を作れと云う。詩人にして産を成したものは古今を傾けて幾人もない。ことに文明の民は詩人の歌よりも詩人の行を愛する」

- 「進化の裏面を見ると、何時でも退化であるのは、古今を通じて悲しむべき現象だ」

- 「人事問題の解釈は硝子をわる砲丸より余程複雑である」

- 「死んでも自分はある、しかも本来の自分には死んで始めて還れるのだ」

- 「真のrealityは芸術家の手によって仕上げらるるのである」

- 「進んで同情を求めるのは、餓に逼って、知らぬ人の門口に、一銭二銭の憐を乞うのと大した相違はない」

- 「進んで止まる事を知らない科学は、かつて我々に止まる事を許して呉れた事がない」

- 「凡て今の世の学問は皆形而下の学で一寸結構な様だが、いざとなるとすこしも役には立ちません」

- 「凡て運命が脚色した自然の事実は、人間の構想で作り上げた小説よりも無法則である。だから神秘である」

- 「凡て声は聴いているうちにすぐ消えるのが常です。だから其所には現在がすぐ過去に変化する無常の観念が潜んでいます」

- 「凡て人間の研究と云うものは自己を研究するのである。天地と云い山川と云い日月と云い星辰と云うも皆自己の異名に過ぎぬ」

- 「凡ての安楽は困苦を通過せざるべからず」

- 「凡ての会話は戦争である。女の会話は尤も戦争である」

- 「凡ての創口は癒合するものは時日である」

- 「凡ての道徳の出立点は社会的事実より外にない」

- 「すべてやり遂げて見ないと自分の頭のなかにはどれ位のものがあるか自分にも分らない」

- 「生活の堕落は、精神の自由を殺す」

- 「成功を目的にして人生の街頭に立つものは凡て山師である」

- 「正邪曲直の衝突せる場合に正直の方より手を引くときは邪曲なるものをして益邪曲ならしめ候」

- 「精神的に向上心がないものは馬鹿だ」

- 「青年は情の時代だ」

- 「青年は真面目がいい」

- 「西洋文明は積極的、進取的かも知れないがつまり不満足で一生をくらす人の作った文明さ」

- 「西洋の理想に圧倒せられて眼がくらむ日本人はある程度に於て皆奴隷である」

- 「世界に自己を神と主張する程の自惚者少なし。又自己を神の子なりと主張する程の馬鹿者少なし。故に万人の人に遇えば万人ながら皆不幸なり」

- 「世界は色の世界である。只此色を味わえば世界を味わったものである。世界の色は自己の成功につれて鮮やかに眼に映る」

- 「セクスピアも千古万古セクスピアではつまらない。偶には股倉からハムレットを見て、君こりゃダメだよ位に云う者がないと、文界も進歩しないだろう」

- 「世間の大部分の人はわるくなる事を奨励して居る様に思う。わるくならなければ社会に成功はしないものと信じて居るらしい。たまに正直な純粋な人を見ると、坊っちゃんだの小僧だのと難癖をつけて軽蔑する」

- 「世間話しもある程度以上に立ち入ると、浮世の臭いが毛孔から染込んで、垢で身体が重くなる」

- 「前後を切断せよ、妄りに過去に執着する勿れ、徒らに将来に望を属する勿れ、満身の力をこめて現在に働け」

- 「禅は文句にあらず実地の修行なるべし。塵労の裡にあって常に塵労の為に転ぜらるるならば禅なきと一般ならん」

- 「相互が疑い合うときの苦しみを解脱する為めに、神は始めて存在の権利を有する」

- 「相互を残りなく解するというが愛の第一義である」

- 「相談は一人一人に限る。大勢寄ると、各自が自分の存在を主張しようとして、稍ともすれば異を樹てる。それでなければ、自分の存在を閑却された心持になって、初手から冷淡に構える。相談はどうしても一人一人に限る」

- 「相当の地位を有っている人の不実と、零落の極に達した人の親切とは、結果に於て大した差違はない」

- 「俗人はわからぬ事をわかった様に吹聴するにも係らず、学者はわかった事をわからぬ様に講釈する」

- 「其人自身に対する愛は之よりベターなものがあっても移す事の出来ないものである」

- 「蕎麦の延びたのと、人間の間が抜けたのは由来頼母しくないもんだよ」

- 「それ自身が目的である行為程正直なものはなくって、正直程厭味のないものは無い」

- 「金剛石は人の心を奪うが故に人の心よりも高価である」

- 「大凡人と喧嘩をするのは一分のうちにも出来る。然し人を閉口させるには十年かかるか二十年かかるか、やり方では生涯凹ませる事は出来ないものだ」

- 「多勢の間に立って、多数より優れたりとの自覚あるものは、身動きが出来ぬ時ですら得意である」

- 「正しき人が膝を屈したる時に其人は既に正しからず。邪の人なり」

- 「他人から恵を受けて、だまって居るのは向うを一と角の人間と見立てて、其人間に対する厚意の所作だ」

- 「他人は決して己以上遙かに卓絶したものではない。又決して己以下に遙かに劣ったものではない」

- 「単純や真率が笑われる世の中じゃ仕様がない」

- 「段々世の中に住みなれると愚な事許り笑うにも笑われず怒るにも怒られぬ愚な事ばかりに候」

- 「地球が地軸を回転するのは何の作用かわからないが、世の中を動かすものは慥かに金である」

- 「血で以て巫山戯た了見を洗った時に、第一義が躍然とあらわれる」

- 「智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい」

- 「付け上がるのは華族と金持ばかりだ」

- 「天意には叶うが、人の掟に背く恋は、其恋の主の死によって、始めて社会から認められる」

- 「天下に己れ以外のものを信頼するより果敢なきはあらず。而も己れ程頼みにならぬものはない」

- 「天下に何が薬だと云って己れを忘れるより薬な事はない」

- 「天才と云うものは、目的も努力もなく、終日ぶらぶらぶら付いて居なくっては駄目だ」

- 「天才は自己をaverage menと信じながら、生理心理を尤もと心得ながら、それに背いた行動を余儀なくせらるるなり」

- 「どうしたら好かろうと考えて好い智慧が出ない時は、そんな事は起る気遣はないと決めるのが一番安心を得る近道である」

- 「どうぞ偉くなって下さい。然し無暗にあせっては不可ません。ただ牛のように図々しく進んで行くのが大事です」

- 「到底人間として、生存する為には、人間から嫌われると云う運命に到着するに違ない」

- 「どうでもいい事を、どうでもよくない様に決断しろと逼らるる事は賢者が愚物に対して払う租税である」

- 「道徳に加勢するものは一時の勝利者には違ないが、永久の敗北者だ。自然に従うものは、一時の敗北者だけれども永久の勝利者だ」

- 「道徳は習慣だ。強者の都合よきものが道徳の形にあらわれる。孝は親の権力の強き処、忠は君の権力の強き処、貞は男子の権力の強き処にあらわれる」

- 「都会は太平の民を乞食と間違えて、掏摸の親分たる探偵に高い月俸を払う所である」

- 「何所の国でも表が表丈に発達すると、裏も裏相応に発達するだろうからな。ーーなに国許じゃない個人でもそうだ」

- 「年寄はね、何でも自分の若い時の生計を覚えて居て、同年輩の今の若いものも、万事自分のして来た通りにしなければならない様に考える」

- 「友達は絶対に要らないものにあらず。時によりて厄介になるなり。重荷を負うて旅行するが如し。背負って居るうちは厄介、宿に着けば役に立つ」

- 「どんな舟でも御乗んなさいと云われれば、乗らずに居られない。大抵の嘘は渡頭の舟である。あるから乗る」

- 「慰さめられる人は、馬鹿にされる人である」

- 「ナポレオンでも、アレキサンダーでも勝って満足したものは一人もない」

- 「海鼠を食い出した人は余程勇気と胆力を有して居る人でなくてはならぬ」

- 「二十世紀に斬った張ったが無暗に出て来るものではない」

- 「二十世紀の会話は巧妙なる一種の芸術である。出ねば要領を得ぬ。出過ぎるとはたかれる」

- 「二十世紀の禁物は疾言と遽色である」

- 「日本より頭の中の方が広いでしょう」

- 「二六時中キョトキョト、コソコソして墓に入る迄一刻の安心も得ないのは今の人の心だ。文明の咒詛だ」

- 「人間が絶対の域に入るには、只二つの道がある許りで、其二つの道とは芸術と恋だ」

- 「人間世界を通じて行われる愛の法則の第一条にはこうあるそうだ。ーー自己の利益になる間は、須らく人を愛すべし」

- 「人間として此世に存在する以上どう藻掻いても道徳を離れて倫理界の外に超然と生息する訳には行かない」

- 「人間にせよ、動物にせよ、己を知るのは生涯の大事である。己を知る事が出来さえすれば人間も人間として猫より尊敬を受けてよろしい」

- 「人間に文明の角が生えて、金平糖の様にいらいらするからさ」

- 「人間の定義を云うと外に何にもない。只入らざる事を捏造して自ら苦しんで居る者だと云えば、夫で十分だ」

- 「人間の目的は、生れた本人が、本人自身に作ったものでなければならない」

- 「人間の歴史は肉の歴史にあらず、骨の歴史にあらず、血の歴史にあらず、単に衣服の歴史である」

- 「人間は生きて苦しむ為めの動物かも知れない」

- 「人間は角があると世の中を転がって行くのが骨が折れて損だよ」

- 「人間は閑適の境界に立たなくては不幸だ」

- 「人間は魂胆があればある程、其魂胆が祟って不幸の源をなす」

- 「人間は好き嫌で働らくものだ。論法で働らくものじゃない」

- 「人間は竹の様に真直でなくっちゃ頼母しくない。真直なものは喧嘩をしても心持がいい」

- 「人間は只眼前の習慣に迷わされて、根本の原理を忘れるものだから気をつけないと駄目だ」

- 「人間はどう教育したって不完全なものである」

- 「人間は日本橋の真中に臓腑をさらけ出して、恥ずかしくない様にしなければ修行を積んだとは云われん」

- 「人間はね、自分が困らない程度内で、成る可く人に親切がして見たいものだ」

- 「人間は熱誠を以て当って然るべき程に、高尚な、真摯な、純粋な、動機や行為を常住に有するものではない」

- 「人間は年に一度位真面目にならなくっちゃならない場合がある」

- 「人間は他が何といっても自分丈安心してエライという所を把持して行かなければ安心も宗教も哲学も文学もあったものではない」

- 「人間は吾身が怖ろしい悪党であると云う事実を徹骨徹髄に感じた者でないと苦労人とは云えない」

- 「人間を研究するには何か波瀾がある時を択ばないと一向結果が出て来ない」

- 「人情世界にあって、美くしき所作は正である、義である、直である」

- 「人情は一刻にして生の内容を急に豊富ならしむ。此一刻を味って死する者は真の長寿なり」

- 「熱心は成功の度に応じて鼓舞せられるものである」

- 「眠気を催うす様な人間はどこか尊とい所がある」

- 「呑気と見える人々も、心の底を叩いて見ると、どこか悲しい音がする」

- 「馬券で中るのは、人の心を中るより六ずかしいじゃありませんか」

- 「話の延びるのは気の延びた証拠である」

- 「離れればいくら親しくっても夫切になる代りに、一所にいさえすれば、たとい敵同志でも何うにか斯うにかなるものだ」

- 「ハムレットは結婚したく無かったんだろう。ハムレットは一人しか居ないかも知れないが、あれに似た人は沢山いる」

- 「遐なる心を持てるものは、遐なる国をこそ慕え」

- 「春は眠くなる。猫は鼠を捕る事を忘れ、人間は借金のある事を忘れる。時には自分の魂の居所さえ忘れて正体なくなる」

- 「麺麭に関係した経験は、切実かも知れないが、要するに劣等だよ。麺麭を離れ水を離れた贅沢な経験をしなくっちゃ人間の甲斐はない」

- 「英雄とは其時代に極めて大切な人という事で、名前丈は偉そうだけれども、本来は甚だ実際的なものである」

- 「人ありて汝に吠ゆるときかんで之に報ずるは、かの吠ゆるものをして悔いしむるに於て至当の所為なり」

- 「他の心は外から研究は出来る。けれども其心に為って見る事は出来ない」

- 「他の親切は、其当時にこそ余計な御世話に見えるが、後になると、もう一遍うるさく干渉して貰いたい時機が来るものである」

- 「人の難儀を救うのは美くしい詩人の義務である」

- 「人の世を作ったものは神でもなければ鬼でもない。矢張り向う三軒両隣りにちらちらする唯の人である。唯の人が作った人の世が住みにくいからとて、越す国はあるまい」

- 「人は、漸くの思いで刻下の志を遂げると、すぐ反動が来て、却て志を遂げた事が急に恨めしくなる場合がある」

- 「人一人真面目になると当人が助かるばかりじゃない。世の中が助かる」

- 「人よりも空、語よりも黙。・・・・・・肩に来て人懐かしや赤蜻蛉」

- 「人を斬ったものの受くる罰は、斬られた人の肉から出る血潮である」

- 「人を啓発するという事は、先方で一歩足を此方の領分へ踏み込んだ時に手を出して援ける時に限る」

- 「人を見て妄りに笑うものは必ず人に求むる所のある証拠である」

- 「冷かな頭で新らしい事を口にするよりも、熱した舌で平凡な説を述べる方が生きている」

- 「貧乏は恋を乾干にする。富貴は恋を贅沢にする」

- 「夫婦なんてものは闇の中で鉢合せをする様なものだ。要するに鉢合せしないでも済む所をわざわざ鉢合せるんだから余計な事さ」

- 「夫婦は親しきを以て原則とし親しからざるを以て常態とす」

- 「普通の都会人は、より少なき程度に於て、みんな芸妓ではないか」

- 「物象にのみ使役せらるる俗人は、五感の刺激以外に何等の活動もないので、他を評価するのでも形骸以外に渉らんのは厄介である」

- 「古き道徳を破壊するは新しき道徳を建立する時にのみ許されべきものなり」

- 「文学者なんてものは綺麗な事を吐く割に、綺麗な事をしないものだ」

- 「文学は人生其物である。苦痛にあれ、困窮にあれ、窮愁にあれ、凡そ人生の行路にあたるものは即ち文学で、それ等を嘗め得たものが文学者である」

- 「文芸は技術でもない、事務でもない、より多く人生の根本義に触れた社会の原動力である」

- 「文明の麻痺したる文明の民は、あっと驚く時、始めて生きて居るなと気が付く」

- 「文明の社会は血を見ぬ修羅場である」

- 「文明の淑女は人を馬鹿にするを第一義とする。人に馬鹿にされるのを死に優る不面目と思う」

- 「文明の民程自己の活動を誇るものなく、文明の民程自己の沈滞に苦しむものはない」

- 「文明はあらゆる限りの手段をつくして、個性を発達せしめたる後、あらゆる限りの方法によって此個性を踏み付け様とする」

- 「文明は個人に自由を与えて虎の如く猛からしめたる後、之を檻穽の内に投げ込んで、天下の平和を維持しつつある」

- 「文明は我等をして孤立せしむるものだ」

- 「放心と無邪気とは余裕を示す」

- 「僕は死ぬ迄進歩する積りで居る」

- 「僕は死んだ神より生きた人間の方が好きだ」

- 「本当の愛は宗教心とそう違ったものでない」

- 「真面目とはね、君、真剣勝負の意味だよ。遣っ付ける意味だよ。遣っ付けなくちゃ居られない意味だよ。人間全体が活動する意味だよ」

- 「真面目に考えよ。誠実に語れ。摯実に行え。汝の現今に播く種はやがて汝の収むべき未来となって現わるべし」

- 「また正月が来た。振り返ると過去が丸で夢のように見える。何時の間に斯う年齢を取ったものか不思議な位である」

- 「自らを尊しと思わぬものは奴隷なり」

- 「見ず知らずの人の為めに眉をひそめたり、鼻をかんだり、嘆息をするのは、決して自然の傾向ではない」

- 「みんな金が欲しいのだ。そうして金より外には何にも欲しくないのだ」

- 「昔の人は人に存するもの眸子より良きはなしと云ったそうだが、成程人焉んぞ廋さんや、人間のうちで眼程活きて居る道具はない」

- 「昔は孔子がたった一人だったから、孔子も幅を利かしたのだが、今は孔子が幾人も居る」

- 「無能無才の小人程、いやにのさばり出て柄にもない官職に登りたがるものだ」

- 「明治の思想は西洋の歴史にあらわれた三百年の活動を四十年で繰返している」

- 「明治の代は男子と雖、文明の弊を受けて多少女性的になって居る」

- 「鍍金を金に通用させ様とする切ない工面より、真鍮を真鍮で通して、真鍮相当の侮蔑を我慢する方が楽である」

- 「もし死が可能であるならば、それは発作の絶高頂に達した一瞬にあるだろう」

- 「もし馬鈴薯が金剛石より大切になったら、人間はもう駄目である」

- 「物でも人間でもそれを如何に解釈するかが現われるもの、即ちこれが文章である」

- 「役人は人民の召使である。用事を弁じさせる為めに、ある権限を委托した代理人の様なものだ」

- 「酔という牆壁を築いて、其掩護に乗じて、自己を大胆にするのは、卑怯で、残酷で、相手に汚辱を与える」

- 「世に立つには世を容るるの量あるか世に容れられるの才なかるべからず」

- 「世の中で擦れっ枯らしと酔払いに敵うものは一人もない」

- 「世の中で認めている偉い人とか高い人とかいうものは、悉く長火鉢や台所の卑しい人生の葛藤を超越しているのだろうか」

- 「世の中に片付くなんてものは殆んどありゃしない。一遍起った事は何時迄も続くのさ。ただ色々な形に変るから他にも自分にも解らなくなる丈の事さ」

- 「世の中に正直が勝たないで、外に勝つものがあるか、考えて見ろ」

- 「世の中にすきな人は段々なくなります、そうして天と地と草と木が美しく見えてきます」

- 「世の中に退屈程我慢の出来にくいものはない。何か活気を刺戟する事件がないと生きて居るのがつらいものだ」

- 「世の中には悪い事をして居りながら、自分はどこ迄も善人だと考えて居るものがある」

- 「世の中に真面目は、どんなものか一生知らずに済んで仕舞う人間が幾何もある」

- 「世の中に分らない人間程危険なものはない、何を為るんだか、何を考えているんだか安心が出来ない」

- 「世の中は苦にすると何でも苦になる苦にせぬと大概な事は平気で居られる。又平気でなくては二十世紀に生存は出来ん」

- 「世の中は根気の前に頭を下げる事を知っていますが、火花の前には一瞬の記憶しか与えて呉れません」

- 「世の中は自殺をして御免蒙る程の価値のあるものにあらず」

- 「世の中はしつこい、毒々しい、こせこせした、其上ずうずうしい、いやな奴で埋っている」

- 「世の中は泣くにはあまり滑稽である。笑うにはあまり醜悪である」

- 「嫁に行けば、女は夫のために邪になるのだ」

- 「喜びの深きとき憂愈深く、楽みの大いなる程苦しみも大きい。之を切り放そうとすると身が持てぬ。片付けようとすれば世が立たぬ」

- 「世を恐るるは非なり。生れたる世が恐しくては肩身が狭くて生きて居るのが苦しかるべし」

- 「lifeを斯くならねばならぬと考うるは既にprejudiceなり。lifeはかくあるものなり」

- 「利害の念は人情の土台の上に、後から被せた景気の皮である」

- 「理想は文に存するものでもない、絵に存するものでもない、理想を有して居る人間に着いて居るものである」

- 「倫理的にして始めて芸術的なり。真に芸術的なるものは必ず倫理的なり」

- 「論理は実質から湧き出すから生きてくるのである。ころ柿が甘い白砂糖を内部から吹き出すようなものである」

- 「若いうち程淋しいものはありません」

- 「妾、どんな夫でも構いませんわ、ただ自分を好くして呉れさえすれば」

- 「私は生の苦痛を厭うと同時に無理に生から死に移る甚しき苦痛を一番厭う、だから自殺はやり度ない」

- 「私は只寝ているのではない、えらい事を考えようと思って寝て居るのである」

- 「われは生を享く。生を享くとはわが意志の発展を意味する以外に何等の価値なきものなり」

- 「我々の趣味のうちで最も平等に又最も円満に、殆んど誰彼の区別なく発達しているものは、恐らく異性に対する美醜の判断だろう」

- 「吾々は時とすると理詰の虚言を吐かねばならぬ事がある」

- 「我々は他が自己の幸福のために、己れの個性を勝手に発展するのを、相当の理由なくして妨害してはならない」

- 「我々文芸家は、取りも直さず、高等芸人である」