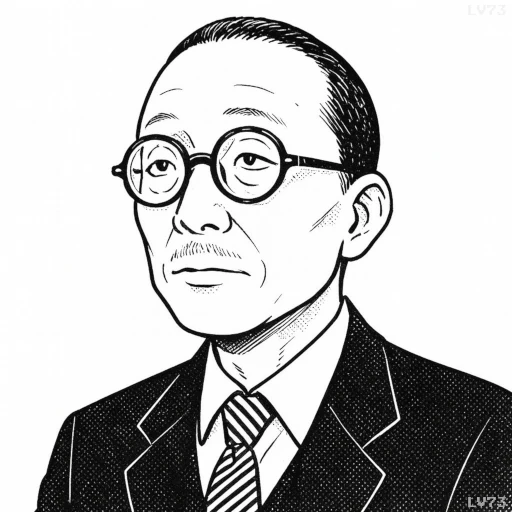

戸田城聖

- 1900年2月11日~~1958年4月2日(58歳没)

- 日本出身

- 創価学会会長(第2代)、教育家、実業家、数学者

人物像と評価

戸田城聖は、日本の宗教家であり、創価学会第2代会長として戦後の再建と発展に尽力した人物である。

太平洋戦争中に国家権力による弾圧を受け、師である牧口らと共に検挙、投獄される。

獄中の戸田は牧口が拘置所内で栄養失調と老衰で死去したという訃報を聞き、「広宣流布による人類救済」の信念を強めた。

1945年の出獄後、荒廃した組織を立て直し、教育事業や青年育成に注力した。

特に1951年の会長就任後、「折伏大行進」と呼ばれる布教運動を推進し、短期間で会員数を飛躍的に拡大させた。

また、反戦・平和の理念を明確に掲げ、原水爆禁止運動を提唱した先駆的存在でもあった。

一方で、急速な布教活動は社会的摩擦や批判を招いたが、戸田は民衆主体の信仰運動を確立し、後継の池田大作へとバトンを渡した。

その指導は創価学会の基礎を固め、日本戦後史の宗教運動において重要な位置を占めるものであった。

引用

- 「道を求めている純粋な青年たちに会うのがいちばん楽しい」

- 「青年は、望みが大き過ぎるくらいで、ちょうどよいのだ。この人生で実現できるのは、自分の考えの何分の一かだ。初めから、望みが小さいようでは、なにもできないで終わる」

- 「人生の最後の数年間に、どういう幸福感をもったかで人生は決まる」

- 「青年の力とは、海辺で真っ裸で相撲をとって、強いかどうかのようなものだ。名誉や地位とかの武器をもって争うのは実力ではない」

- 「一人の人間として、どれだけの力があるのか、人に貢献しようという根性があるのかだ」

- 「環境が整ったから勉強ができるのではない。電車の中でも、トイレの中でも、そこは教室である」

- 「青年は、何かで第一人者になろうというだけの執念をもつことだ」

- 「好きであり、得であり、善である仕事にたずさわるのが、だれびとにとっても理想と言える」

- 「『哲学』というものは、西洋の哲学でいうデカルトやカントなどのように、めんどうなものではない。私は大学を出ないからわからないというものもいるが、哲学するということは、考えることである」

- 「私は、自分の卑屈さを直すために努力したものだ」

- 「人を決して身なりで判断してはならない。その人が将来、どうなるか、どんな使命をもった人か、身なりなんかで絶対に判断がつくはずがない。わが家では、身なりで人を判断することだけは、してはいけない」

- 「全宇宙が本来、慈悲の活動をしている」

- 「その日の仕事を大急ぎですませて、野原へ行って、大八車をおっぽり出し、野原に寝転んで、本を読んだものだ」

- 「くだらない雑誌なんか読んで、面白がっているようで、どうする。三流、四流の人間になるのか。長編を読め。古典を読め。今、読んでおかないと、人格はできない。本当の指導者にはなれない」

- 「指導者になる人間は、何があっても読書を忘れてはいけない。私は『十八史略』を第三巻まで読んだよ」

- 「若いうちに勉強しておけ。そうしないと年をとって、子どもにバカにされ、人にバカにされる。若い時代に読んだことは一生、残るものだ」

- 「青年よ、心に読書と思索の暇をつくれ」

- 「本の読み方にも、いろいろな読み方がある。第一に筋書きだけを追って、ただ面白く読もうというのは、最も浅い読み方だ。第二に、その本の成立や歴史的背景、当時の社会の姿、本の中の人物、またその本が表そうとしている意味を、思索しながら読む読み方がある。第三に、作者の人物や、その境涯、その人の人生観、世界観、宇宙観、思想を読む読み方がある。そこまで読まなければ、本当の読み方ではない」

- 「歴史は大事だ。歴史は、過去から現在、現在から未来へ、より確実に平和をめざし、人類の共存をめざす道しるべとなる」

- 「裸足で土を踏め、木を植えよ」

- 「文学を読まなければ、数学も宗教もわからない」

- 「はしがき・あとがきは必ず読め」

- 「もったいないことであるが、御本尊は幸福製造機にたとえられる」

- 「われわれは何のために生まれてきたのか。それは『衆生所有楽』と法華経にあるように、遊びに来たのである。だから、人生は楽しまなければ、つまらないではないか。御本尊を信じきった時に、生きていること自体が楽しい、何をやっても楽しいという人生になるのである」