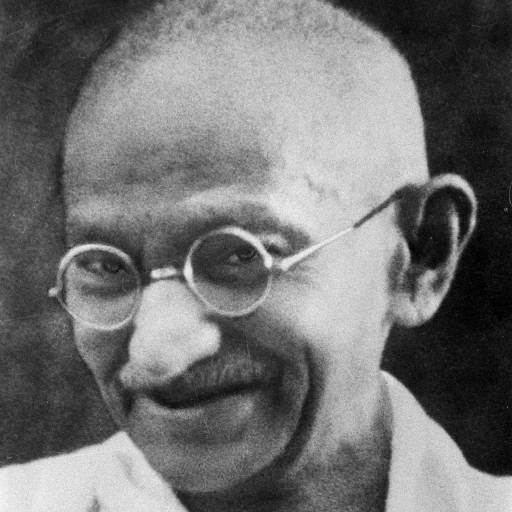

「真実は正しい大義を傷つけることはない」

- 1869年10月2日~1948年1月30日

- イギリス領インド帝国出身

- 弁護士、宗教家、社会活動家、政治指導者

- インド独立運動の指導者として、非暴力抵抗運動(サティヤーグラハ)を提唱し、インドのイギリスからの独立に貢献した

英文

“Truth never damages a cause that is just.”

日本語訳

「真実は正しい大義を傷つけることはない」

解説

この言葉は、正義のある大義は、真実によって支えられ、むしろ真実によって強化されるものであるというガンディーの確信を表している。彼は、正しい目的を持った運動や活動は、真実によって揺るがないと信じていた。真実を追求することは、どれほど困難で不都合に思えることがあっても、正義のある大義を裏切ることはなく、むしろその大義をより強固なものにする。ガンディーは、自らの活動においても真実を何よりも重視し、それが正義と平和の実現に不可欠だと考えていた。

ガンディーの生涯は、真実を貫くことで正義を実現しようとする努力に満ちていた。インド独立運動を通じて、彼はどのような状況でも真実を語り、暴力や虚偽に頼らず、非暴力と真実の力を信じて行動した。彼は、真実を隠したり歪めたりすることが、たとえ一時的に有利に思えても、最終的には大義に害を及ぼすと考えた。真実が明らかになることで、正義の大義は人々に理解され、より多くの支持を得ることができる。ガンディーは、真実が持つ力は正義の道を開くものであり、それに逆らうことは決して正しい行いにはならないと信じていた。

この名言は、現代社会においても重要なメッセージを伝えている。私たちはしばしば、自分の目的を達成するために真実を隠したり、都合の良いように歪めたりしたくなることがある。しかし、ガンディーの言葉は、正しい目的を持つ場合には真実を恐れる必要がないことを教えてくれる。たとえば、社会的な運動や政治的な活動においても、正義を掲げるのであれば、真実を明らかにすることがその運動の信頼性を高め、広く支持されるための鍵となる。逆に、虚偽や不誠実な行為は一時的な成功をもたらすかもしれないが、最終的には信頼を失い、大義そのものを傷つけることになる。

また、この言葉は、個人の倫理観や行動指針にも深く関わっている。日常生活においても、真実を語ることは時に困難であり、勇気を必要とすることがある。たとえば、自分の過ちを認めることや、不都合な事実を明らかにすることは簡単ではない。しかし、ガンディーは、真実を語ることが長い目で見れば最も正しい選択であり、それが他者の信頼を得るために必要だと教えている。どんなに不都合な真実であっても、正義を追求する上では隠すべきではない。真実に基づいた行動は、自分自身の誇りと他者からの信頼を守る手段となる。

この名言は、組織やリーダーシップにおいても適用される。組織が成功するためには、透明性と誠実さが求められる。リーダーが真実を隠したり歪めたりすると、その組織全体の信頼が失われ、長期的な成功を妨げることになる。たとえば、企業の経営者が不正行為を隠すことで一時的に利益を得ても、その不正が明るみに出れば、ブランドイメージが損なわれ、顧客や投資家の信頼を失うことになる。一方で、真実を大切にするリーダーは、組織の価値観を守り、信頼に基づいた関係を築くことができる。ガンディーの言葉は、真実を語ることが組織の健全な発展につながることを示している。

さらに、この言葉は、社会的な正義や人権運動の中でも意味を持つ。歴史を振り返ると、真実を隠すことで一時的に権力を維持した体制やリーダーが、多くの人々に不正を働いた例がある。しかし、真実が明らかになると、人々は正義のために立ち上がり、変革を起こした。ガンディーは、人々が真実を恐れずに追求することで、正義が実現できると信じていた。彼の教えは、真実を語ることが正しい大義を守る力となり、長期的な社会の改善をもたらすと教えてくれる。

結論として、ガンディーはこの言葉を通じて、真実が正義の大義を損なうことは決してないと説いている。私たちは、真実を大切にし、それがどれほど不都合に思えても、それを隠さずに受け入れることで、より正義に近づくことができる。ガンディーの教えは、真実を恐れずに生きることで、人間としての誠実さと正義の実現が両立することを示している。この言葉は、どんな状況でも真実を守り、正しい行動を取ることの大切さを教えてくれるのである。

感想はコメント欄へ

この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?