「世界には人間の必要を満たすのに十分なものがあるが、人間の欲望を満たすものはない」

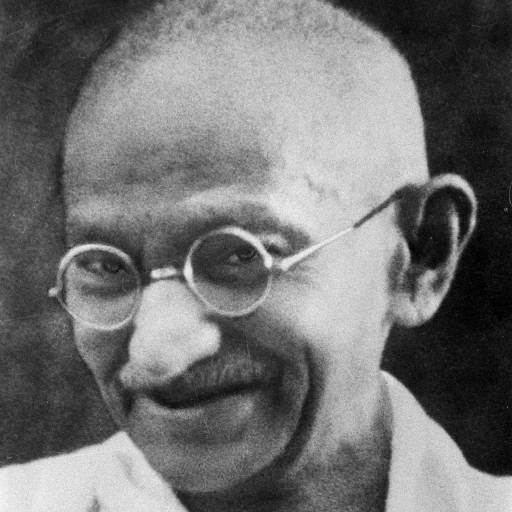

- 1869年10月2日~1948年1月30日

- イギリス領インド帝国出身

- 弁護士、宗教家、社会活動家、政治指導者

- インド独立運動の指導者として、非暴力抵抗運動(サティヤーグラハ)を提唱し、インドのイギリスからの独立に貢献した

英文

“There is a sufficiency in the world for man’s need but not for man’s greed.”

日本語訳

「世界には人間の必要を満たすのに十分なものがあるが、人間の欲望を満たすものはない」

解説

この言葉は、自然の資源や人類の持続可能性についてのガンディーの深い洞察を表している。彼は、人間が必要とするものは世界に十分に存在しているが、無制限な欲望や貪欲が世界の調和を崩す原因であると警告している。ガンディーの考えは、現代の環境問題や経済的不平等に対する教訓としても重要である。自然はすべての人間の基本的なニーズを満たすことができるが、限りない物質的欲望を満たそうとすれば、資源の枯渇や環境の破壊を引き起こしてしまう。

ガンディーの生涯は質素な生活と自然との調和を重視する生き方の実践だった。彼は物質的な豊かさを追い求めず、必要最低限のもので満足することを教えていた。ガンディーの生活は、彼の信念に基づいており、欲望を抑えることで内面的な豊かさを得ることができると考えていた。この名言は、資源を節約し、持続可能な生活を送ることで、地球と共生する大切さを教えている。物質的な欲望は人間の幸福に貢献するものではなく、むしろ競争や対立、環境の悪化を引き起こす原因となると彼は考えていた。

現代社会では、この言葉の意味はますます重要になっている。経済成長が優先される一方で、環境破壊や気候変動、資源の枯渇などが深刻な問題となっている。世界中で消費文化が拡大し、人々はより多くの物を手に入れることを目指すが、それが持続可能ではないことは明らかだ。たとえば、プラスチックの大量消費や化石燃料の過剰な利用は、私たちの生活の快適さを追求する一方で、環境に大きな負担を与えている。このような問題は、貪欲が生み出したものといえる。

この名言は、社会的不平等についても考えさせられる。世界には十分な食料や資源が存在するにもかかわらず、分配の不公平により、多くの人々が飢餓や貧困に苦しんでいる。富裕層が多くの資産を占有する一方で、貧困層は基本的なニーズすら満たされないことがある。ガンディーの言葉は、持つ者が自らの欲望を抑え、他者と分かち合うことの重要性を教えている。彼は、貪欲が人間の連帯感や社会の調和を破壊することを懸念していた。

個人レベルでも、この言葉は日常生活における選択に影響を与える。消費主義の社会に生きる私たちは、物質的な満足を求めがちだが、本当に必要なものは何かを考えることが求められている。たとえば、新しいガジェットやファッションアイテムを次々に購入することよりも、必要最低限のものに満足し、それを大切に使うことが、心の安定や幸福感を高めることにつながる。物欲をコントロールすることで、環境への負担を減らし、より持続可能な社会の一員となることができる。

ガンディーの言葉は、環境保護の取り組みにもつながるメッセージである。自然資源を浪費するのではなく、次世代のために守り、分かち合う責任があることを私たちに教えてくれる。リサイクルや再利用、持続可能なエネルギーの利用など、小さな行動が積み重なれば、地球環境を守る大きな力となる。この名言は、個々の行動が地球全体に影響を与えることを理解し、行動するよう促している。

結論として、ガンディーのこの言葉は、持続可能な社会を築くための重要な教訓である。人間の欲望を抑え、他者や自然と調和する生き方を選ぶことで、私たちはより豊かで平和な世界を実現できる。必要なものを見極め、他者と分かち合い、自然を大切にすることが、長期的な幸福と繁栄につながる。ガンディーの教えは、物質的な富ではなく、心の豊かさを重視する生き方を私たちに促しているのである。

感想はコメント欄へ

この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?