「弱い者は決して許すことができない。許しとは強い者の特性である」

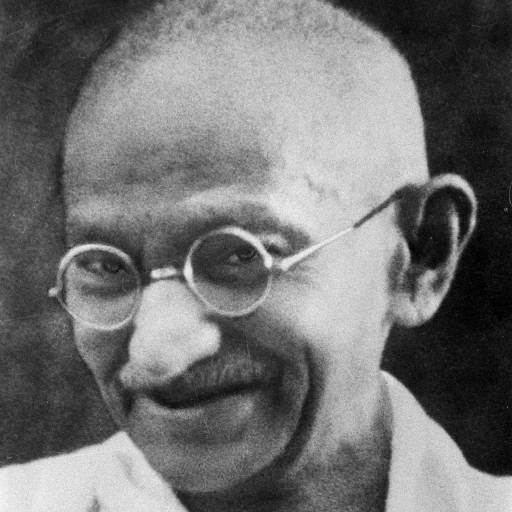

- 1869年10月2日~1948年1月30日

- イギリス領インド帝国出身

- 弁護士、宗教家、社会活動家、政治指導者

- インド独立運動の指導者として、非暴力抵抗運動(サティヤーグラハ)を提唱し、インドのイギリスからの独立に貢献した

英文

“The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.”

日本語訳

「弱い者は決して許すことができない。許しとは強い者の特性である」

解説

この言葉は、許しには非常に大きな精神的な強さが必要であるというガンディーの信念を表している。人間の自然な感情として、傷つけられたときには怒りや復讐心が湧いてくる。しかし、許しとは、単に過ちを見逃すことではなく、心の中で怒りや憎しみを乗り越える行為である。それは、傷ついた自分自身を解放し、相手への負の感情に支配されずに前進する力を意味している。ガンディーは、真に強い人だけがこの難しい行動を実践できると考えた。

ガンディーの人生には許しの実践が数多くあった。彼はイギリスの植民地支配によってインドの人々が苦しんでいる現状を見ても、憎しみを抱くことなく、非暴力と許しの力を信じ続けた。彼は、支配者たちに対しても尊重の念を持ち、暴力ではなく理解と対話を重視した。イギリスの人々を敵としてではなく、誤解された友として扱うことで、非暴力の抵抗運動を成功させたのである。ガンディーは、許しを通じて、他者と自分の双方に癒しと成長の機会をもたらすと考えていた。

この名言は、私たちの人間関係にも大いに意味がある。例えば、家族や友人との間で傷つけられたとき、許すことは非常に難しい。しかし、許しを選ぶことで、自分自身が過去の苦しみに縛られずに前に進むことができる。許しは相手を甘やかす行為ではなく、自分自身に対する解放の行為である。強さを持つ人は、相手の過ちを理解し、乗り越えようとする寛容な心を持っている。これは、自分の感情に向き合い、それを克服する力がある人だけができることである。

心理学的な観点からも、許しは心の健康に良い影響を与える。許しは、ストレスや怒りを軽減し、心の平穏をもたらすとされている。一方で、怒りや恨みを抱き続けると、それが精神的な苦しみや身体的な健康問題を引き起こすことがある。たとえば、ある人が過去に裏切られた経験を乗り越えられずにいる場合、それは長期的なトラウマや不安感につながることがある。しかし、許しのプロセスを経ることで、その人は心の重荷から解放され、よりポジティブな未来に向かうことができる。

ガンディーの考えは、社会的なレベルでも適用可能である。社会全体が過去の憎しみや対立を乗り越え、より良い未来を築くには、許しの力が必要だ。歴史的な対立や民族間の紛争も、互いに許し合い、和解を目指す努力がなければ平和は実現しない。ネルソン・マンデラが南アフリカでアパルトヘイトを乗り越えるために許しを選んだように、真の変革は憎しみによる報復ではなく、許しによる和解から生まれる。

この名言はまた、自分自身を許すことの重要性も示唆している。人は誰しも過ちを犯すが、その過ちに囚われ続けると自己成長が妨げられる。自分自身を許すことは、自分を愛し、再び前向きに歩み出すための大切なステップである。自己嫌悪や後悔から抜け出すためには、自分の弱さを認め、それを乗り越える強さを持つ必要がある。ガンディーの言葉は、自己への優しさと成長への意志を促している。

結論として、許しは弱さの表れではなく、強さの証である。ガンディーは、他者や自分自身を許すことで、より平和で調和の取れた世界を築けると信じていた。許しは簡単ではないが、それを実践することで、私たちは内なる強さを見出し、過去の傷を癒し、前に進むことができる。彼の言葉は、真の強さとは怒りに屈することなく、愛と寛容で応じる力にあることを教えてくれる。

感想はコメント欄へ

この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?