「国の文化はその国民の心と魂の中に宿る」

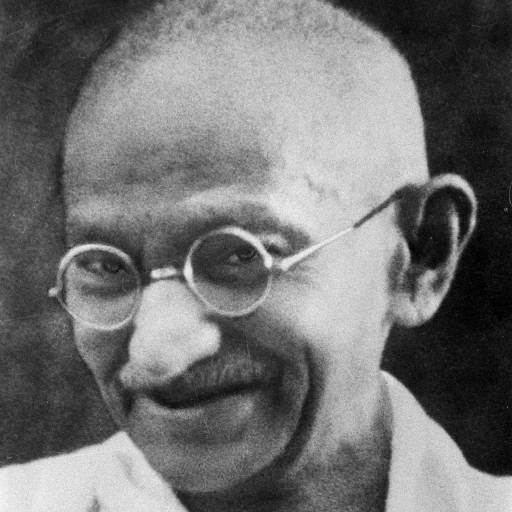

- 1869年10月2日~1948年1月30日

- イギリス領インド帝国出身

- 弁護士、宗教家、社会活動家、政治指導者

- インド独立運動の指導者として、非暴力抵抗運動(サティヤーグラハ)を提唱し、インドのイギリスからの独立に貢献した

英文

“A nation’s culture resides in the hearts and in the soul of its people.”

日本語訳

「国の文化はその国民の心と魂の中に宿る」

解説

この言葉は、文化とは建物や制度の中に存在するものではなく、人々の内面的な価値観や精神に深く根付いているというガンディーの考えを表している。文化は、その国に住む人々が長い歴史の中で育んできた伝統、信念、習慣、価値観から成り立っている。それは人々の日常生活や行動、言葉、芸術、そして精神的な態度に反映され、次の世代へと受け継がれていくものである。この名言は、文化が単なる外面的な表現や物質的なものではなく、人々の心の中に宿る生きた存在であることを示している。

ガンディーがこの言葉を述べた背景には、インド独自の文化とアイデンティティを守り、育む重要性がある。イギリスの植民地支配下にあったインドでは、西洋文化の影響が強まっていたが、ガンディーはインドの文化的なアイデンティティを失うことなく、精神的な価値観を大切にするよう呼びかけた。彼は、インドの文化が物質的な繁栄ではなく、人々の心の豊かさや精神性に根付いていることを強調した。彼にとって、文化の保護とは単に伝統を守ることではなく、人々の魂を守ることに等しかった。

現代においても、この名言は文化の理解と継承の大切さを考えさせる。グローバル化が進む中、多くの国が外部からの影響を受けて文化的な変容を経験している。しかし、その国の文化が完全に失われることなく生き続けるためには、国民一人ひとりが自国の文化を大切に思い、心の中にその価値を抱き続けることが必要である。たとえば、日本では四季折々の行事や伝統工芸、和食の文化が人々の心に深く根付いているが、これらはただの観光資源ではなく、精神的な豊かさを象徴している。

文化はまた、人々のアイデンティティの源でもある。移民や国際交流が盛んな時代においても、自分のルーツや文化を理解することは個人のアイデンティティを築く上で重要である。たとえば、外国に住む人が自国の文化を継承し、次の世代に伝える努力をすることで、その文化が世界中に広がり、新たな価値を生み出すことがある。また、他国の文化を尊重し理解することは、相互理解を深め、平和な国際関係を築く上で欠かせない。

文化は物質的な遺産ではなく、人々の精神や感情に根付いた生きたものである。たとえば、音楽、ダンス、詩、宗教的な儀式など、人々が共に体験し、感動を共有することで文化は生き続ける。インドの祭りや伝統的な習慣が今でも広く受け入れられているのは、人々がその精神的な価値を信じ、守り続けているからである。このように、文化は継承されていくが、ただ形式的に守られるのではなく、人々の心の中に深く根ざすことで真に生きたものとなる。

結論として、この名言は文化の持続と精神的な価値を守ることの重要性を教えてくれる。文化は物や制度にではなく、人々の心と魂に宿るため、それを守るには一人ひとりが意識して価値を大切にすることが必要だ。ガンディーの言葉は、現代社会においても文化の本質を考えるきっかけを与え、精神的な豊かさが国の基盤であることを再認識させてくれる。

感想はコメント欄へ

この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?