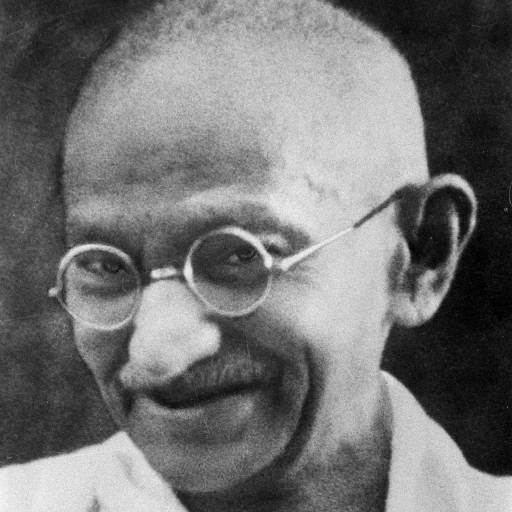

「世界に変化を望むなら、まず自分自身がその変化となれ」

- 1869年10月2日~1948年1月30日

- イギリス領インド帝国出身

- 弁護士、宗教家、社会活動家、政治指導者

- インド独立運動の指導者として、非暴力抵抗運動(サティヤーグラハ)を提唱し、インドのイギリスからの独立に貢献した

英文

“You must be the change you wish to see in the world.”

日本語訳

「世界に変化を望むなら、まず自分自身がその変化となれ」

解説

この言葉は、ガンディーが個人の行動が社会的変革の始まりであることを強調したものだ。多くの人は、社会や他者に変化を求めがちであるが、真の変革は自分自身の行動や姿勢から始まるという考え方である。ガンディーの生き方そのものがこの言葉を体現しており、彼は自らの信念を日常の行動に反映し、非暴力や平和的な手法を貫いたことで、インドの独立運動を成功に導いた。

この名言の背景には、ガンディーの非暴力主義と自己改革の哲学がある。彼は社会的な問題を解決するためには、まず個人が自らを律し、模範となることが重要だと考えた。インドの人々がイギリスの植民地支配に対して反発した時代においても、ガンディーは感情的な暴力や敵意に頼らず、自らの行動で周囲を変えることに尽力した。この姿勢は、他者を説得するよりも、自分自身の変化が最も強力な説得力を持つという信念に基づいている。

現代においても、この名言は非常に大きな意味を持つ。環境問題、社会的不平等、人権侵害など、多くの問題に直面する今の世界では、人々は政府や企業の行動に注目しがちである。しかし、この言葉は、私たち一人ひとりの行動が重要であり、小さな変化の積み重ねが大きな結果を生むことを示唆している。たとえば、環境保護に取り組みたいと願うなら、自分ができる範囲でリサイクルやエネルギーの節約を実践することが第一歩となる。

この名言の核心は、自己の責任感と影響力に気づくことである。もし平和な社会を望むなら、まず自分が平和的な態度を持ち、人と争わずに対話を重視するべきだ。もし差別のない世界を望むなら、自分の行動が無意識のうちに誰かを傷つけていないか見直す必要がある。多くのリーダーや社会運動の活動家も、この言葉に影響を受けている。マーティン・ルーサー・キング・ジュニアも、ガンディーの考え方を採用し、非暴力による市民権運動を展開した。

私たちの生活にもこの教訓は応用できる。たとえば、職場でより良い文化を望むなら、自分が率先して協力的で思いやりのある行動を示すことが必要である。家庭でも、他の家族がもっと感謝の心を持ってほしいと願うなら、自分がまず感謝の気持ちを示すことが大切だ。この名言は、現実的な行動を求めるものであり、他者や外的要因に依存するのではなく、自己変革を促す強いメッセージを含んでいる。

結論として、ガンディーの言葉は、一人ひとりの行動がいかに大きな影響を及ぼすかを考えさせてくれる。世界が変わるのを待つのではなく、自らがその変化の一部となることが、真の進歩を生むのである。

感想はコメント欄へ

この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?