「怒りは確かに卑しさの一種であり、それが支配する対象、すなわち子供、女性、老人、病人における弱さにおいてよく現れている」

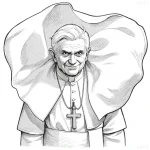

- 1561年1月22日~1626年4月9日

- イングランド出身

- 哲学者、神学者、法学者、政治家、貴族

英文

“Anger is certainly a kind of baseness, as it appears well in the weakness of those subjects in whom it reigns: children, women, old folks, sick folks.”

日本語訳

「怒りは確かに卑しさの一種であり、それが支配する対象、すなわち子供、女性、老人、病人における弱さにおいてよく現れている」

出典

出典不詳(編集中)

解説

フランシス・ベーコンのこの言葉は、怒りという感情の本質と、それが人間の内面に及ぼす影響についての鋭い洞察を示している。彼は、怒りを「卑しさ」の一種と捉え、特に弱さや脆さを持つ人々において、怒りが支配的に現れやすいと述べている。この言葉には、怒りが人間の心身を支配し、弱さを露呈する要因であるという批判的な見方が込められている。

怒りはしばしば理性を曇らせる感情とされ、そのために冷静な判断を欠き、他者や自分自身に不必要な苦痛をもたらすことがある。ベーコンは、特に子供や病人など、感情のコントロールが難しい人々において、怒りがより顕著に現れると指摘している。この点は、現代の心理学にも通じており、怒りが未成熟な心や脆弱な心身の持ち主において管理しにくい感情として現れることが多いとされている。彼の言葉は、怒りが人間の弱さや不安定さを表すものであるとする見解を示唆している。

怒りがどのように人間を脆弱にするかについて考えると、この言葉は現代社会においても有効な指摘を与えている。例えば、日常生活でストレスや苛立ちが高まると、怒りが爆発しやすくなり、結果的に人間関係や健康に悪影響を及ぼすことがある。ベーコンの指摘は、怒りが人間の内面的な成熟や自己制御の度合いを測る尺度になり得るという考えにも通じる。彼の言葉は、怒りを制御することが成熟や強さの証であるという教訓を伝えており、怒りに振り回されずに冷静に対処することで、人間としての成長と自信を養う重要性を示している。

このように、ベーコンは怒りを「卑しさ」と表現することで、人間の真の強さは理性と自己制御にあることを説いている。怒りに支配されないことで、より深い理解や知恵を得られ、健全な関係や社会的な成功にもつながるのである。

感想はコメント欄へ

この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?