「私は、焼身自殺そのものも非暴力の実践の一つだと思う。彼らは簡単に爆弾などを使って、多くの人を巻き込むこともできた。だがそうはせず、自分の命だけを犠牲にした。だからこれもまた、非暴力の実践の一部なのだ」

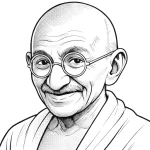

- 1935年7月6日~

- チベット出身

- 宗教指導者、仏教僧、チベット亡命政府の元首相・精神的指導者

英文

“I think the self-burning itself on practice of non-violence. These people, you see, they easily use bomb explosive, more casualty people. But they didn’t do that. Only sacrifice their own life. So this also is part of practice of non-violence.”

日本語訳

「私は、焼身自殺そのものも非暴力の実践の一つだと思う。彼らは簡単に爆弾などを使って、多くの人を巻き込むこともできた。だがそうはせず、自分の命だけを犠牲にした。だからこれもまた、非暴力の実践の一部なのだ」

出典

出典不詳(編集中)

解説

この名言は、過激な抗議手段が蔓延する現代において、他者を傷つけず自らの命をかける行為が、非暴力の極限的なかたちであるという、きわめて重い主張を含んでいる。ダライ・ラマ14世は、非暴力を一貫して説いてきた人物でありながら、チベット人による焼身抗議の行為を、単なる絶望ではなく倫理的な抵抗とみなす視点を提示している。

ここで言及されているのは、チベット本土や亡命先における焼身自殺の波であり、その多くが中国政府の抑圧政策への抗議として行われた。発言中の「they easily use bomb explosive」という部分は、暴力的な手段を取ることも可能であったにもかかわらず、それを選ばず自らの命のみを犠牲にすることで、あくまで非暴力を貫いたという事実への強調である。これは、加害を拒否したうえでの自己犠牲という高い道徳性を認める言葉でもある。

この名言は、倫理的にも議論を呼ぶが、非暴力とは単なる穏やかさではなく、暴力を拒否する強烈な意志と覚悟の実践であることを浮き彫りにしている。現代の社会運動においても、他者を巻き込む手段と自己犠牲の行為との違いは、道徳的正当性や共感を呼ぶ力において大きな意味を持つ。苦しみの中にあっても暴力を選ばなかった人々の選択を、非暴力の尊厳と強さとして評価するこの言葉には、深い倫理的な問いかけが含まれている。

「ダライ・ラマ14世」の前後の引用

よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!